Пьеса выдающегося древнегреческого драматурга Эсхила «Прометей прикованный» — одна из самых известных античных трагедий, которая заняла достойное место среди шедевров мировой литературы и оказала влияние на поэзию и драматургию последующих эпох. Образ главного героя стал нарицательным, к нему обращались и им вдохновлялись такие великие деятели мировой культуры, как Гёте, Шиллер, Байрон, Максим Горький, Карл Маркс и многие другие. И сегодня, спустя тысячи лет после создания, «Прометей прикованный» не теряет актуальности.

Рождение, детство и юность Прометея

Прометей – титан, сын титанов Климены и Иапета, а также внук Урана и Геи. Говоря простыми словами – он двоюродный брат Зевса и племянник Кроноса. К сожалению, подробности о таких давних временах мифология «растворила». Тем не менее, кое-что дошло и до наших времен, о чем мы хотим вам рассказать.

Прометей был не единственным сыном в семье. У него было 3 брата – Атлант, Менетий и Эпиметей, которые также сыграют достаточно важную роль при создании будущего мира. Имя Прометей переводится, как «предвидеть» и «размышлять», и данными чертами юный бог овладел с детства. С юных лет Прометей выделялся среди своих сородичей состраданием и мудростью. Это и выделяло его среди других титанов, особенно отличался от него Эпиметей, который всегда сначала делал, а потом думал. Отличался Прометей и миролюбивым характером. В отличие от других Титанов, он не был сторонником насилия, всегда старался решать проблемы мудро и справедливо. Также с детства Прометей проявлял свой острый ум и хитрость, что впоследствии также скажется на некоторых его решениях, а также развили в нем способности к предвидению будущего.

Время шло, Прометей взрослел, но характер его не менялся. Юный титан видел, как его деда Урана сверг его дядя Кронос, который и сам, впоследствии, стал тираном. Шли долгие годы, пока Рея не обманула Кроноса, не подсунула ему камень, вместо Зевса. Возмужав, Зевс освободил съеденных братьев и сестер, после чего началась Титаномахия.

Прометей, обладая даром предвидения, узрел, что войну эту выиграют Зевс и его сторонники, а потому он примкнул к ним, как и некоторые другие титаны, а заодно и переманил своего брата Эпиметея. Но Атланта и Менетия он переубедить не сумел, за что те жестоко поплатились.

По легенде, Менетий в бою был поражен молнией Зевса, а впоследствии отправлен в Тартар, из-за неестественной силы и нечестивости. Антант же вынужден был до конца мира держать на своих плечах небосвод. Лишь единожды Геракл подменил титана на несколько часов, но это уже другая история.

Во многом благодаря способности предвидения Прометея, благодаря его тактическим навыкам и знаниям, Зевс и одержал победу над Кроносом. Зевс стал верховным богом Олимпа, а все, кто ему противостояли, были наказаны.

Антон

Задать вопрос

Вопрос эксперту

Люди уже упоминаются во времена правления Кроноса. Почему их тогда создали заново?

Легенда гласит, что Титаномахия, которая длилась 10 лет, была настолько ужасна и разрушительна, что практически уничтожила все живое на земле, в том числе и ее обитателей, которые населяли землю до людей.

Вопрос7 Трактовка образа Прометея Эсхилом («Прикованный Прометей»).

Сюжет трагедии.

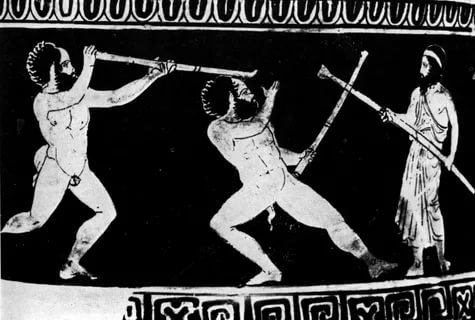

За похищение огня Гефест приковывает Прометея по велению Зевса к скале под надзором младшего титана Кратоса (Власти и Силы). Узника посещают Океаниды, их отец Океан, царевна Ио (возлюбленная Зевса), в своих скитаниях по свету случайно попавшая к скале. Прометей рассказывает им, что он сделал для людей, выкрав огонь у богов, проклинает Зевса и пророчествует.

Ответ на вопрос.Идейное содержание образа Прометея свидетельствует прежде всего об окончательном преодолении в мировоззрении Эсхила идеологии архаики. В архаичной трактовке Прометей являлся хитрецом, «трикстером», которому удаётся на время обдурить Зевса. Так, у Гесиода из двух куч, сложенных Прометеем из костей и мяса заколотого быка, Зевс выбирает в качестве доли для богов кости, обманчиво прикрытые блестящим жиром, в то время как людям остается мясо, нарочно обернутое шкурой. Когда же Зевс, в гневе на Прометея, прячет от людей огонь, тот снова прибегает к хитрости и, выкрав у верховного бога огонь, относит его в полом тростнике людям. Эсхил, напротив, вовсе не упоминает о дележе жертвенной туши, а похищение огня служит в трагедии средством для того, чтобы люди овладели множеством ремесел и благ. Божественный огонь это просто горючее для ремёсел. Горючее это разум. Прометей Эсхила взял человечество под свою защиту и избавил его от гибели, когда Зевс, новый владыка мира, замыслил совсем уничтожить род смертных. В дальнейшем Прометей научил людей возводить жилища и строить корабли, запрягать в ярмо быков и приручать лошадей, показал им, где хранятся в земле запасы меди и железа, серебра и золота; Прометей открыл людям приметы времен года, научил опознавать светила, определять их восход и закат, изобрел счет и письмо.Прометей в изображении Эсхила располагает гораздо большими возможностями для помощи людям и наделен значительно более высоким уровнем самосознания.Эсхил вносит две основные черты в образ Прометея, приводящие к его полному перетолкованию по сравнению с архаической традицией: во-первых, эсхиловский Прометей — не примитивный «обманщик», а первооткрыватель всех благ цивилизации, несущий наказание за свою «чрезмерную любовь к людям» ; во-вторых, он — достойный соперник Зевса: и в силу своей принадлежности к старшему поколению богов, и потому что владеет тайной, которая заставляет трепетать перед ним самого верховного бога.

Образ Прометея построен как бы на пересечении двух несовместимых линий: бессмертный бог, часть вечного, непреходящего мироздания, поставлен в положение, более соответствующее «эфемерному» смертному, существу из плоти и крови. Подобная внутренняя противоречивость образа коренится в антропоморфизме греческих богов: несмотря на свою бестелесность, они обладают способностью страдать от боли и от ран. Для нашей же трагедии важно, что перед Прометеем возникают те же проблемы, которые вставали перед обычными, смертными героями Эсхила, но при их решении достигаются глубина и масштабность, возможные только на божественном, «абсолютном» уровне.Первая из уже известных нам проблем — деяние трагического персонажа и принимаемая им на себя ответственность. У Прометея это деяние позади, поскольку поставленная им некогда перед собой цель — спасение рода человеческого и создание условий для его процветания — уже достигнута.

В этой пьесе несколько сюжетных и смысловых уровней. Первый уровень политический. Огонь — повод для казни. В прошлом Прометея и Зевса связывают важные отношения. Когда была война титанов с олимпийцами, было предсказано, что с кем воюет Прометей, тот побеждает. Его имя означает – Пророк, провидец. Он пришёл к своим титанам, чтобы им помочь. Они сказали, что и сами справятся. Тогда он, обидевшись, пошел к олимпийцам и они победили. Мы имеем полководца, который помог сыну царя (Зевсу) свергнуть отца. Новый царь боится Прометея и ненавидит. Потому что он предал своего царя, значит, он может предать снова. Поэтому Зевс хочет всячески избавиться от Прометея, но ему нужен повод. Есть ещё важная тема. Причина, по которой Зевс приказывает приковать Прометея. Тот знает очень важную тайну и не говорит Зевсу. Тайна – от какой женщины родится сын, который свергнет Зевса. Позиция Зевса, его недоверие к Прометею очевидны.Таким образом, в отличие от всех других героев Эсхила, источник страданий Прометея находится в его собственной власти. Прометей держит в своих руках тайну Зевса, которая может освободить его от страдания, но предпочитает сохранить эту тайну в своей груди, тем самым обрекая себя на новые мучения в продолжение веков. Во-первых, Прометей не говорит тайну, потому что он знает, что пройдёт время, и Зевс сам пошлёт Геракла освободить его (это мы узнаём из разговора Прометея с Ио). Для Прометея выгоднее помучиться на скале, чем отправиться в тартар. А в тартар Зевс его не отправит, пока есть надежда узнать тайну.

Возникает вопрос – почему Прометей вообще отдал огонь людям? Он ведь провидец и не мог не знать, что для него это окончится страданием. Так вот, самый глубокий план этой трагедии – мистический. В нём всё по-другому. Прометей ведь знал, что его прикуют, раз он провидец. Значит, он добровольно жертвует собой.

В мифе – Прометей создал людей, Эпимитей животных. Физические качества все даны животным. Прометею стало совестно и жалко людей. Тогда он украл у богов ремёсла, чтобы сделать людей защищенными. В мифологии разные умения людям давали разные боги (Афина, Нептун, Гестия…). Эсхил немного преувеличивает. Он все умения и ремесла дарит Прометею. Он это делает потому, что пьеса представляет собой мистерию единого бога, который распял себя на смерть. В тексте неоднократно говорится – зачем ты страдаешь, бессмертный бог, за тех, чья жизнь кратка? Это вопрос зрителю. Зачем бессмертный бог страдает за людей. Чтобы дать людям вечную жизнь (умение выжить благодаря ремеслам). Прометей здесь это воплощенный Дионис, который здесь выступает за всех богов. Поэтому понимающий это зритель причащается к вечной жизни. Мы видим великого Прометея, который жертвует собой. Хор в этой трагедии выполняет ритуальную функцию плача. Океаниды оплакивают Прометея, жалея его.В следующей части будет торжество правды Зевса, закон государство. Затем произойдет примирение архаической силы и закона государства в третей части. Первая часть – Прикованный Прометей Вторая – Освобождаемый. Зевс уже не будет тираном, гонителем и дураком. Он показан мудрым, и осознающим свои действия. Он пошлёт Геракла освободить Прометея.Третья – Прометей Огненосец. Здесь Прометею даётся функция огненосца. Это не прост огонь. С одной стороны это просто разум, а с другой стороны – мистический огонь вечной жизни, энергия жизни. Среди ремесел, которые он дал людям есть письменность (сакральное ремесло) и умение гадать по звёздам и по внутренним органам. Это магические знания.

Вопрос8 Истинное и мнимое знание в трагедии Софокла «Царь Эдип».Царь Эдип уходит корнями в миф об Эдипе. Но мораль мифа никогда не равна морали пьесы. От судьбы не уйдешь это мораль мифа. Сюжет Мифа таков царю Фив было предсказано, что сын убьет отца и женится на матери и он велел отнести сына в лес, но его пожалели о отдали другому царю. Но однажды на пиру пьяный раб сказал Эдипу ты не родной сын. Эдип пошел к оракулу. (Оракул это текст пророчества, который жрецы слагают в стихи). Фивы родной город Эдипа. Каримф приемный. Эдип по дороге в Фивы убивает случайно родного отца. В Фивах сфинкс убивает людей и Эдип сражается с ним. В архаическом мифе Эдип победил сфинкса мечом, а в новом разгадал загадку. Для Софокла важен новый вариант, потому что Софоклу важно, что Эдип победил умом. Царица награда за победу над Сфинком. Пьеса имеет другой сюжет. Начинается она с того, что Эдип уже 20 лет проправил в Фивах, будучи мудрейшим царем, у него 4 детей. Аполлон опомнился, что у Эдипа все хорошо, и насылает на Фивы мор. (Всегда когда царь нечист город наказывается мором.) К Эдипу приходит жрец и просит спасти город, потому что Эдип мудр. А Эдип к этому времени уже послал в Дельфы брата царицы Креонта, чтобы узнать причину мора. (Софокл старается сжать действие, сделать более динамичным). Приходит Креонт и говорит в городе мор, потому что здесь убили прошлого царя и нужно отомстить убийце. Эдип истинный гражданин и желает спасти город. Он говорит КАК ЗА ОТЦА РОДНОГО я заступлюсь. В этом отличие катарсиса у Эсхилла и у Софокла. Эсхилл заставляет нас переживать ужас смерти, вызывая психофизич страх. УСофокла интеллектуальный катарсис, у него мы страдаем от того, что мы знаем то, что не знает Эдип. Зрителю как бы предоставляется участь богов.Эдип это первый детектив. Здесь есть состав дела и некий следователь. Идеология детектива нет того, что не может разгадать человеч разум, претензия на истину. Эдип тоже претендует на истину. Но в отличие от детектива мы знаем суть интриги, но сострадаем. А разум не утвержается, как в детективе, а развенчивается. Человеческий разум это зло, а истина доступна только богам. Это главная идея пьесы. Эдип обращается к пророку Тересию (из Одиссеи). Слепому Тересию не хочется идти, но Эдип его заклинает городом. Эдип угрожает Тересию пыткой, и тогда Тересий говорит ты убийца. Тут Софокл показывает, что такое разум человека, ограниченный кругом его понятий. У Эдипа политический кругозор,поэтому он сразу думает , что дело в заговоре. Эдип вызывает Креонта и отчитывает, тот говорит одумайся, я имею все блага царствования без хлопот. Эдип не верит. Иокаста выходит их мирить и говорит не верь пророчеству, они врут. И тут она раскрывает все был у меня сын и тд. Софокл после этого уводит в сторону, показывая зацикленность Эдипа. Эдип вспоминает, что убил когото на перекрестке трех дорог и вызывает свидетеля. Эдип, самый мудрый из всех, понимает правду последним. Иокаста просит Эдипа не искать дальше, но он не слушает, понимает все посвоему, возгордился. Хор тоже просит Эдипа не искать, имея у Софокла новую функцию, выражает мнение автора. Главная мысль Софокла человеч.разум хитроумный обманщик, который всему хочет найти оправдание, скрыв истину. Самообман.Приводят свидетеля, который все это время скрывался. Раб умоляет не спрашивать его. Сцена с Тересией зеркально повторяется. Для динамичности сюжета Софокл соединяет двух героев в одного. Эдипу говорят, про подмену в детстве. Вся правда обрушивается на Эдипа. он уходит за скену и выкалывает себе глаза застежками одежды матери. Хор вопрошает кто тебя так, Эдип? Тот отвечает Аполлон. Эдип абсолютная жертва богов. С мифологической точки зрения он не виноват, но у Софокла это не совсем так. У Эдипа есть внутренняя нравственность, он все равно сам себя судит, от стыда перед детьми. (В мифе инцест не большая проблема, но у Софокола пьеса о нравственном горожанине)Самое главное уход Эдипа из города, как главное наказание, как главный поступок. Он обрекает себя на страшную бесправную жизнь. Это героический, гражданский поступок.У Эсхилла боги действуют, разрешают проблемы. У Софокла люди общаются с богами только с помощью оракул. И толковать смутный оракул приходиться человеку. А умишко его слаб. Боги оставили нас говорит Софокл человек одинок, незащищен. И опираться остается лишь на долг и нравственность. Круг моральных принципов древних греков социален (стыд). Софокл пытается научить их совести (внутренней морали).Но при этом Софокл разрушает мистериальный театр, делая его реалистичным. дидактичным. По сути трагедия начинает превращаться в драму. Зритель сам должен додуматься, сам должен дойти до катарсиса. Ритуального катарсиса больше нет, есть интеллектуальный. Софокл разрешает структуру трагедии, заключая весь ужас в финал.Истинное знание знание богов и пророков. Ложное знание человека. И для человека истинное знание не есть удовольствие и счастье, поэтому его ум уводит его от истины, оберегая.

Вопрос9 Идея гражданского долга в трагедиях Софокла и Еврипида.И Эсхилл и Софокл глубоко чувствовали себя гражданами, стремились к принесению им пользы. Софокл заботился об Афинах и об их процветании. Он писал, что самое главное для гражданина Афин — это моральная нравственность.Для Еврипида быть гражданином Афин уже не такая радость. Он смотрит на Афины скептически. Он — критик афинской демократии, греческих ценностей. Сам он не нес гражданской повинности, жил на острове Соломей. Возможно, он был философом (говорят, что дружил с Сократом). Для греков философ — это, в первую очередь, человек, не верующий в богов, потому что философия это всегда попытка нового объяснения мира. Его пьесы подтвержают это. А значит, он не может больше поддерживать мистериальный театр (театр Диониса). Мистериальное начало утрачивается в его пьесах. Вместо божественной воли он предлагает человеческую волю. Если Софокл предлагал опираться на моральный долг, а не на богов, то у Еврипида нет ни этого долга, ни богов. До Еврипида героями двигала внешняя мотивировка, у Евприпида — внутренняя. Внутренняя сила, личное достоинсво, долг перед собой. По сути он приходит к психологическому театру. Хотя он написал достаточно много драм (около 100), побеждал он всего 4 раза. Для сравнения — Софокл побеждал 24 раза. Греки не принимали Еврипида.В трагедии Медея протагонистом, которому мы сочувствуем, он делает Медею, варварку. С Афинами же ассоциируется Ясон. Потому можно сделать вывод — Еврипид как бы говорит — вы, греки, хуже варваров.Трагедия Еврипида, которая была поставлена и победила уже после его смерти — Ифигения в Авлиде. Сюжет — принесение Ифигении в жертву, перекликается с Орестеей Эсхила. Здесь решающее действие, героический постпуок, совершает Ифигенея. Она решает сама привести себя в жертву. Она творит свою судьбу. Так же творит ее и Эдип у Софокла, но он делает это из гражданского (морального) долга, для города. Он изгоняет себя из города, потому что в противном случае город подвергнется мору. Ифигенея жертвует собой из гордости, достоинства. Она царевна и не хочет быть жертвенным животным. Эта пьеса не о героизме, а о достоинстве личности. Гражданский долг трансформируется в личную ответственность, ответственность перед собой. Про особенность творчества Софокла подробней смотри вопрос 8 — Истинное и мнимое знание в трагедии Софокла «Царь Эдип»

Вопрос10 Конфликт власти и закона высшей Справедливости (Дике) в трагедии Софокла «Антигона». Софокл 498-405 до нэ (93 г) В отличие от Эсх, который был свидетелем установления демократии, Софокл жил в расцвет демократии. Софокл приветствовал в хоре 16-летним юношей Эсхила, возвращающегося с о. Саламин Эсх.

Побеждал 24 раза, воспевал демократию. Соф. был стратегом. Полисы развиваются, городская жизнь вступает в силу. Граждане города не так подчиняются традициям и иерархии. Появляются представления о правде и справедливости. Богиня Правды (порождает Зевс) FYI- Греческие Боги не сильно моральны. Правители должны подчиняться нравств. законам. Правитель правит в интересах граждан. Эти идеалы Соф и воплощает.Антигона: о сложности выбора между моралью и преступлением.В конфликт вступают дочь Эдипа Антигона и фиванский царь Креонт. Нарушив запрет Креонта, Антигона совершила погребальный обряд над телом своего брата Полиника, которого царь считал изменником Родины. У каждого из этих героев своя правда. Для Креонта и для патриархального уклада, который он представляет, главное – государство, установленные человеком законы и подчинение этим законам. Для Антигоны главное – сам человек, закон природы и любовь. Креонт: слово царя должно быть свято для граждан и нарушение приказа ничем нельзя оправдать. Закон – это он сам.Антигона: превыше всего нравственные неписанные законы, освященные временем и предписанные богами, по этим законам она выполнила родственный долг. Креонт обрекает ее на голодную смерть. Он не может убить ее, т.к. прямое убийство свободного человека влечет озлобление тени убитого, которая бы бродила по городу и навлекла бы на жителей беду.Моральная победа Антигоны кажется бесспорной, тк позиция Креонта осложнена злоупотреблением властью. Он глух к мнению окружающих людей. Он решает судьбу Антигоны не только не посоветовавшись ни с кем, но и отвергает попытки повлиять на его решение.В его поведении и рассуждении – черты тирана. (правителю повиноваться должно во всем законном, да и незаконном)Он готов видеть рабов не только в подданных, но и в родных (дочь) Креонт (как тиран) подозрителен, уверен, что Исмена, не виновная в ослушании, была сообщницей Антигоны. Он не слышит аргументы сына Гемона, ег не одобряют жители города.Он ослеплел гневом, что ему осмеливаются перечить.Вина Креонта в превышении полномочий. Он отступает от демокр. Принципов правления, за это он наказан смертью близких.Антигона погибает с чувством исполненного долга, Креонт остается жить с чувством непоправимой вины перед богами, согражданами, женой и сыном.Антигона – трагедия Креонта, трагедия неверно понятой власти. Дике — богиня правды, понимаемой как единый закон мироустройства. Атрибутом Дике служили весы. Дике находилась на Олимпе подле Зевса, наблюдая за соблюдением справедливости в мире людей и докладывая при этом своему отцу о всяком проявлении отступления от правды.

Свойства нормативных героев Софокла:

1. Самостоятельность решений;

2. Готовность нести ответственность за поступки;

3. Герои такие, какими они должны быть;

4. Конфликт возникает извне.

Герои меняют своё поведение, исходя из результатов, а не из намерений. Софокл впервые в истории трагедии вводит суицид как способ разрешения конфликта. Трагедии Софокла демонстрируют величайшее напряжение и трагичность разрешения ситуации.Конфликт в трагедии «Антигона» (442 г.) долгое время видели в столкновении двух одинаково справедливых начал. Это толкование противоречило анализу трагедии и культуре Афин. Противопоставление частных и государственных интересов было невозможно. Позиция Антигоны представлена в прологе и её диалоге с сестрой Исменой. Креонт излагает свою позицию в первом эписодии. Монолог Креонта, по мнению Демосфена, являлся образцом патриотизма. Креонт считает свой запрет правильным, а в его нарушении видит происки политических противников. Но с момента диалога Креонта и Антигоны всё больше выявляется уязвимость Креонта. Запрет Креонта не имеет государственного основания. Отказ покойнику в погребении противоречил всем нормам. Запрет Креонта беспрецедентен для всего античного мира. Он не может быть осуществлён с волей государства – это типичный пример произвола единоличного правителя, встречающий всеобщее осуждение народа и богов в лице прорицателя Тиресия. Несправедливость позиций Креонта очевидна. Закон для Софокла – нравственная категория, соответствующая традициям. Закон Креонта – указ единоличного правителя. Для Креонта его распоряжение – закон, для остальных персонажей – указ. Для Антигоны закон – вечная нравственно-религиозная норма. Спор Креонта и Антигоны заключается в различном понимании существования закона. Конфликт в «Антигоне» происходит между естественным божественным законом и индивидуальным представлением государя вопреки естественным законам. Креонт всё меряет мерой собственного произвола, Антигона – мерой нравственных норм. В финале трагедии Креонта постигает моральное поражение.Роль Антигоны в количественном отношении меньше, чем роль Креонта. Антигона появляется перед зрителем с уже готовым решением. Софокл намеренно создаёт вокруг Антигоны атмосферу одиночества. Это наиболее трагично в судьбе Антигоны. Одиночество заставляет её усомниться в правильности совершённого поступка. В прологе варьируется мотив похорон её брата, в последней сцене – мотив потерянной жизни. Жалобы лишают образ Антигоны налёта аскетизма, она предстаёт живым человеком. Она не жалеет о совершённом, но не получает подтверждения своей правоты. В атмосфере мнимого одиночества проявляется её героическая натура. Софокл оставляет всё личное за пределами трагедии. Антигона является обобщающим героем, оказавшимся в индивидуальной ситуации. Созданию такой ситуации подчинены композиция пьесы и роль хора. Героическая личность нужна для сохранения мировой справедливости. Однако уже в «Антигоне» показывается проблема знания человека. Героев Эсхила здравый ум не приводит к катастрофе. Поступок же Антигоны был самым разумным. Это ставит под сомнение разумность финала. Субъективная разумность человеческого поведения приводит к объективно трагическим результатам. Разрешение противоречия между человеческим и божественным возможно путём самопожертвования героя.

Неписаный закон — вечен, он дан природой: он велит чтить богов, любить родных, жалеть слабых. Писаный закон — в каждом гос-ве свой, он установлен людьми, не вечен.В трагедии Софокл вскрывает конфликт между родовыми, неписаными законами и гос законами. Он показывает противоречия между законами божественными и произволом человека и ставит выше всего неписаные божественные законы. Религиозные верования предписывали человеку свято чтить кровно-родственные связи, соблюдать все обряды в отношении кровных родственников. С другой стороны, всякий гражданин полиса обязан соблюдать гос. законы.Главная проблема – проблема общественного долга, восстание личности против несправедливой власти.

Софокл – трагический поэт Греции(496 – 406 гг. до н. э.). Расцвет творчества совпадает с «веком Перикла» («внутренний расцвет» и разложения Афинского гос-ва). Написал свыше 120 трагедий. Потиворечия между старыми, привычными и новыми, разрушительными веяниями – трагический конфликт. Зависимость свободного разумного человека от воли богов – лейтмотив трагедий. Был противником власти денег. «Антигона» (442г до н.э.): Этеокла похоронили, а Полиника Креонт запретил хоронить. Антигона хоронит Полиника, ее поймали, приговорили к смерти. Ее замуровывают в пещере, она вешается. К Креонту приходит Тиресий, пугает его несчастьями. Креонт приказывает освободить Антигону, но уже поздно. Гемон, сын Креонта и жених Антигоны, убивает себя рядом с ее телом, узнав о смерти сына, закалывается Эвридика, жена Креонта. Креонт морально растоптан, уничтожен. Антигона – за божественные неписаные законы, Креонт – гос. законы. Антигона победила: божественные законы выше земны

Вопрос11 Эллинство и варварство в трагедии Еврипида «Медея». Евр. – современник Софокла, не был успешен при жизни – побеждал только 4 раза, 1 раз посмертно. Стал любим через поколение. В отличие Эсхила и Софокла не нес гражданской повинности (типа мажор). Жил на острове Саламине ( там, где воевал Эсхил и где Софокл встречал Эсх. в составе хора мальчиков) – т.е. не в Афинах. Его взгляд на Афины критический. Уже появились философы, угасает вера в Богов. И Евр. Относится к таким. Его тв-во ближе к философам. Происходит переход от театра мистериального к психологическому, он рассматривает человека с его страстями. Т.е. соц-псих. драма, соц-быт театр. Для Евр. Ушла дионисийская структура, где смерть – возрождение Бога. Использует бытовой характер языка и движений.Медея (431 г) – провал пьесы.В основу трагедии положен миф о Ясоне и его походе во главе аргонавтов в Колхиду: Ясон — наследник престола в Иолке, его дядя отнял трон у его отца. Ясон потребовал вернуть трон, дядя его послал за золотым руном (символ счастья, удачи) надеясь, что тот не вернется. Он бы погиб, если бы не Медея. Медея – из рода Гелиоса. Гелиос раскрыл измену Афродиты. Афродита этого не простила и все женщины рода Гелиоса будут страдать от любви.Золотое руно – это некий тотем. И Медея из-за любви к чужестранцу предала своих Богов. Это страшное преступление страшнее остального. Потом она предала отца, расчленила брата, разбросала куски его тела, чтобы погоня отстала.Главная тема Евр. – страдающий человек, в особенности женщина.Медея с Ясоном оказались в Коринфе. Она не гражданка, не имеет прав. К тому же она чужестранка, т.е варварка. А Ясон хочет быть царевичем, он бросает Медею. С этого начинается пьеса – Медея уже знает, что он ее бросил. Кормилица выполняет функцию Пролога. Сотив убийства детей всплывает в самом начале. Кормилица говорит дядьке – держи детей подальше от Медеи. В мифе горожане убивают детей. У Еврипида по-другому.Еще нет Медеи на сцене, но мы уже слышим стоны Медеи.Дальше появляется хор – это коринф. женщины. Здесь вводится противопоставление эллинства и варварства. По их представлениям – эллинский (греческий) мир – мир цивилизованный, «разумом надо смирять страсть» говорят коринф. женщины Но речь Медеи страстна и убедительна, т.е. Еврипид на стороне Медеи.Приняв греческий образ жизни, полюбив Ясона, она принимает греческий взгляд, что она варварка. Она отрезала себе пути возвращения на родину.Приходит царь Креонт, чтобы изгнать Медею. Он знает, что она обладает волшебным даром. Хочет, чтобы она уехала сегодня же. Она выпрашивает сутки у этого слабого человека. Прежде чем расправиться с царем и его дочерью, ей надоо определиться с пристанищем. Она встречается с Эгеем (афинский царь. Важно – с кем Афины, с тем и правда). Эгей идет из Дельф, у него нет детей. Она ему наобещала, что дети у него нет. Она просит от него приюта и требует его клясться Богами. Она понимает, что навлекает несчастье на его голову (после того, как она совершит преступление). Было 2 диалога М. с Ясоном.1ый диалог (важен пункт, по которому Евр. критикует греков) – риторика – искусство красноречия, порождение демократии. Власть народа – власть толпы. Власть у того, кто красноречивее. Т.е. риторика превращается в иск. манипулирования, демагогии. Ясон vs Медея – рациональный, демагогичный vs честная, искренняя.Ясон говорит – ты не гражданка, дети твои не граждане, я женюсь, родятся другие дети, они будут в родстве царской семьи. Но М. не верит ему. Т.о. Евр говорит — вы хуже варварки Медеи – цинизм, ложь, подлость. Ему этого не прощают.Важно: месть постоянный мотив. Но М. совершает убийство не по долгу, она так хочет! Она убивает соперницу и ее отца, но ее это не насытило. Боль, причиненная Ясону – недостаточно. Поэтому она убивает детей, чтобы их боль была равной.2ой диалог с Ясоном — Говорит ему, что раскаивается, согласна на его женитьбу. — Не сгоняй детей. Посылает с детьми дары – отравленную тунику, та сгорает с ее отцом.Еврипид показывает внутренние противоречия самой Медеи. Раньше этого (психологии) не было. Она переживает, сомневается, как же она погубит собственных детей.Дети гибнут. Внутри одной трагедии мы видим подмену жертвы – Ясон становится жертвой. Медея не собирается отдавать детей, чтобы захоронить. Ясон обращается к Богам. Но не получает никакого ответа.И Хор не проясняет ничего. В таком состоянии Евр. Оставляет зрителя.

Вопрос12 Особенности греческой и римской комедии. Аристофан и Плавт. Комедия возникает – возникает из комического шествия (комос) : Трактуется по-разному — шествие с ритуальным горшком каши.Каша – сакральная еда (зерна нового урожая варились-типа нашей кутьи на поминки).Если трагедия возникает из сыроедения, комедия – из вареных овощей. Образ вареной пищи в комедии царит.Смысл выражения «лапша на уши» возникло из Аристофана.Сатиры – тоже из образа каши. Главное лицо комедии часто повар, это почти жрец. Он готовит сакральную пищу (вареную).Т.е. пища обеззаражена. Повар – сакральная фигура.Трагедия почти всегда возникает из мифа. Комедия говорит о бытовом настоящем. Тр – прошлое, Ком – настоящее.Священные обряды в комедии профанируют. Комедия говорит бытовым языком (низкое иск-во). Комедия воспринимается как народное иск.Жрец и жертва…обжора и жратва (выс и низкое – трагедия и комедия)Смех – тоже явл. сакральным. У животных нет смеха, тк нет сознанияСмех связан с образами телесного низа. Чрево – загадка жизни: дает жизнь, еда. Аристофан – древнеаттическая комедия (типа нашего квн – злободневность, что сегодня актуально) Структура похожа на трагедию, но есть отличия.

• В начале – пролог (как и в трагедии), но здесь забавная сцена

• Хор – большой (24) в отличие от трагедии (12-15)

• Комедия называется по хору. В «Облаках» — Облака.

• Агон (спор) – в трагедии нет этого.

• Несколько эписодиев, хор молчит.

• Агон

• Парабаса (бывает 2), где хочет автор. Хор напрямую общается со зрителем и может задирать кого хочет.

• Несколько эписодиев, хор молчит.

• Эксот (конец, как и в трагедии)

Всадники – выступил под собственным именем.Были два полководца — Никий и Демосфен, которые воевали за остров, осаждали его, ничего не получалось, потом назначили нового – Клеона, он победил и злые языки говорили, что Клеон снял все сливки. Два раба выходят в комедии и выходят и говорят: У нашего хозяина Народа новый раб, он украл у нас горшок каши, который мы сварили.Как бы победить Клеона? Один просит вина, тот приносит. Выпил и узрел истину. Дионис – вдохновитель.Вдохновленный Дионисом соображает. Они крадут гадательные таблички и узнают, что Клеона победит колбасник (т.е. повар).Демос – народ – представлен старым мразматиком. Т.е. это пародия на демократию. И народ показан в неприглядном свете. Гадания похожи на предвыборную компанию.Когда Клеон выпек зайца, колбасник выкрал его и подал Народу (аналогия с кашей). Колбасник такой же негодяй как и Клеон.Всадники – воинская элита (кто мог позволить себе держать коней). На чьей стороне хор (всадники), на той стороне победа. Мы побили Кожевника, Колбасник победил. КАтарсис в комедии – гармонизация через чудо.Чудо должен совершить Колбасник. Сварил в кипятке Народ. Стал он типа хороший правитель.«Облака» — высмеиваются новое – философия, Сократ, риторика. Т.е. новое. Некий старик Стрепсиад женился на богатой, он жалуется, что сын промотал все деньги. Старику нужно отдавать долги.Прослышал про школу Сократа (Мыслильню), где учат правде и кривде. Приходит и спрашивает у ученика, умный хозяин или нет? Тот приводит примеры – чем свистит комар? Как измерить шаг блохи? 1 апреля осталось от карнавального смеха.Аристофан начинает использовать сатиру. Считает, что все эти размышления не стоят выеденного яйца.Сократ: Облака – сравнивает с поеданием бобов стариком – метеоризм аналогичен грому и молнии.Боги – облака (Сократ) У старика не получается овладеть этим искусством. Старик посылает сына, тот хорошо справляется с «наукой». Кривда его соблазняет. Сын распрвился с кредиторами. Потом на пиру сын выпивает вина и избивает старика. Обьясняет, что старик – это второе детство и бить нужно дважды. Потом начал доказывать, что и мать можно бить. Старик рассвирепел и сжег Мыслильню. Паря на небесах я мыслю о судьбе светил – возвращает слова Сократу. Комедия «Облака» проиграла. — Здесь нет выхода из тупиковой ситуации. Нет кАтарсиса.

Римляне заимствуют у греков их литер достижения. Поэтому порядок появления жанров другой.

Плавт – новая аттическая комедия. Другой тип — в римской комедии (Плавт) нет никакой политической сатиры, там семейные сюжеты (обобщение). В европ. Культуру пойдет именно Плавт. Обобщенные персонажи.Меняется структура.Нет хора, нет агонов.Пролог и 5 актов.Рим комедия не с катарсисом, а с хэппиэндом (примерение противодействующих структур), нет качественного изменения.Катарсис снимает противоречия, happyend-утверждает.Плавт берет сюжеты у древних греков, не стесняясь. Он переводил на римские реалии.Комедия на греч манер – паллиата (плащ) – комедия в греческом плаще. Смысл комедии – есть путаница, ее надо распутать.В карнавале создается хаос. «Горшок» (или «Клад» или «Кубышка»)Пролог — На сцену выходит– 1 человек (лар – дух очага). Два дома – Лар показывает на один дом и жалуется на хозяина. Только дочка хозяина хорошая, но ее …, она беременная. Ей надо замуж, она бесприданница. И лар хочет открыть ей, где клад. Вся история вертится вокруг клада. Клад достался не по назначению. Хозяин нашел клад и боится, что его украдут. Прячет в храме, клад украли.Рядом дом Мегадора (имя – много зла, от Плавта значимые имена перешли в европ традицию). Сестра говорит Мегадору, что жениться надо. Тому жалко денег. Сестра говорит – женись на бедной и эта идея им завладела. Считает, что она трудолюбивая, итд. Идет к соседу типа свататься, а девушка уже беременная, Мегадор пока об этом не знает. Сосед (бедный)решил, что Мегадор прознал про клад. (два героя не понимают друг друга, а зрители смеются).Договорились играть свадьбу в тот же день. Мегадор нанял двух поваров и флейтчиц, играть. Все перенесено в бедный дом, от старика трбуются только горшки. Старик испугался, что прознали про клад, гонит гостей. Бежит прячет горшок в храм.На сцене появляется еще один герой – племянник Мегадора, который и является отцом ребенка и решается просить руки дочери. Горшок уже украли. Племянник говорит старику, что виноват. Зрители знают о чем он говорит, старик думает о кладе.Горшок украл раб, чтобы выкупить свободу. Племянник вынуждает раба отдать горшок старику. Старик понимает, что от клада были одни неприятности, отдает в приданное, т.е. племянник и поучает эти деньги. Happyend — Временность снятия напряженияСакральный смысл смеха, как и в карнавале. Сначала создается первичный хаос, противоположности меняются местами. А потом все встает на свои места.В комедии Плавта – противостояние старого и молодого Переодевание (из карнавала) – есть у Плавта

1

Рекомендуемые страницы:

Воспользуйтесь поиском по сайту:

Создание людей

Многие отождествляют Прометея с добытым им огнем, однако это далеко не все блага, которые титан сделал для людей. Однако люди, свойственные своему характеру, забыли об этом и не отдавали того предпочтения Прометею, которого он заслуживал.

Прошла Титаномахия, и боги заскучали. Шли годы, столетия, тысячелетия, а ничего нового и интересного не предвиделось. Скука богов стала невыносимой – им надоели и пиры, и празднества. И тогда решил Зевс что-то изменить, создать что-то новое и уникальное.

Тогда Зевс призвал Гефеста и попросил его, как великого мастера-кузнеца, сделать какое-то новое, невиданное дотоле существо. Гефест, также отличавшийся мудростью, созвал всех олимпийских богов воедино и сказал, что только с их помощью он сможет создать нечто новое и уникальное. Так на Земле появились люди и звери. Легенда гласит, что тела людей вылепил из земли (согласно другим источникам – из глины) сам Прометей, а Афина наделила их своим дыханием, создав, тем самым, человеческую душу.

Изначально боги создали исключительно только мужчин. Теперь богам предстояло решить, какими же свойствами будут обладать люди и звери. Собрали боги воедино все достоинства и недостатки и отдали их братьям-титанам Прометею и Эпиметею, чтобы они по совести распределили их между людьми и животными. Братья же решили, что Эпиметей будет отвечать за создание зверей, а Прометей – за людей.

Первым за дело взялся Эпиметей. Сразу выбрал он все лучшие качества и разделил их, между животными. Так, некоторые виды зверей получили огромную силу, другие – скорость, третьи – живучесть и т.д. Когда же за дело взялся Прометей, то он понял, что и добродетелей у него практически не осталось. Он высказал это брату и тот, задумавшись, признал его правоту, но делать было нечего, ибо все уже свершилось, и забрать назад хорошие качества было невозможно. Тогда Прометей обратился к Зевсу с просьбой дать людям огонь, чтобы немного «очеловечить» их, научить защищаться от зверей, чтобы они могли готовить себе пищу и т.д.

Задумался Зевс, но доводом двоюродного брата внял и согласился. Метнул он молнию в ближайшие деревья и огонь мигом разлился по земле. Людям оставалось лишь только собрать его и поддерживать, что они и сделали. Так начались золотые времена.

В те дни не было ни времен года, ни старости, ни страданий. Люди жили мирно и счастливо. Еда доставалась им просто, съедобные растения росли сами по себе – их не нужно было выращивать, времена года не менялись – всегда было лето, не было ни болезней, ни несчастий. Люди то и делали, что постоянно пировали вместе с богами. Да, они не были бессмертными, но жили намного дольше, чем мы сейчас. Но и смерть в те дни была другой. Люди просто засыпали, к ним приходил Гипноз, который и отводил их на Елисейские поля в царстве Аида.

Первые люди

Когда Зевс стал править над всеми остальными богами, он решил восстановить земли и заселить её новыми существами — людьми. Создать их он приказал Прометею и Афине. Титан смешал воду и грязь, из которых получился человек. А Афина вселила в получившееся создание жизнь.

Когда работа была завершена, Прометей взглянул на своё творение и ужаснулся зрелищу: люди оказались немощными и выглядели слабыми. В этом был виноват его брат Эпиметей, который наделил других созданий (животных) всеми средствами защиты.

Люди не могли построить себе дом и вырастить для себя пищу. Поэтому бог решил им помочь и научил их разным ремёслам. Он объяснил людям, как обрабатывать землю, выращивать зерно, собирать лекарственные травы и добывать золото. Бог научил их строить дома и корабли. Он подарил новым созданиям надежду на светлое будущее.

В древней версии мифа говорится, что герой украл огонь у Гефеста и научил людей скрывать его, засыпая золой. В другом сказании Зевс кинул на землю молнию, из-за которой случился пожар. Люди подхватили огонь, и затем настала эпоха процветания.

Первая выходка Прометея – обман Зевса

Шли годы, люди и боги жили в согласии и понимании. Однако однажды Зевс решил, что негоже простым смертным находиться за одним столом с бессмертными богами. Боги должны были указать людям на их место, «спустить их на землю», дабы они поклонялись богам, ибо люди постепенно начинали жить для себя, а не для богов. И показать он это решил особым способом.

Организовал он шикарный пир в Меконе, куда были призваны все боги и люди. Там Зевс приказал принести в жертву большого быка. Но разделить его он решил совсем несправедливо. Принесенного в жертву быка нужно было разделать таким образом, чтобы в одной куче находилось все съедобное мясо, а в другой – лишь кости и несъедобные органы животного. Надо сказать, поставить людей на место хотел не только Зевс, но и другие боги. Не согласен с этим был один только Прометей, которому не понравилось, что люди, такие слабые и беззащитные вынуждены лишиться того, что у них уже есть. А именно ему, волею судеб, и было предназначено разделывать быка. И он им воспользовался.

Прометей разделал тушу быка, но он пошел на дерзкий обман. Он разделил тушу на 2 равные кучи, но в первую часть он сложил все кости и покрыл их кусками жира, что выглядело весьма аппетитно и съедобно, а во вторую кучу он сложил все мясо, но завернул его в шкуру и сверху положил бычий желудок, от которого невыносимо воняло «дохлятиной».

Обе кучи он положил перед Зевсом, который, как организатор пира, должен был первым выбрать часть разделанной жертвы. Естественно, Зевс выбрал кучу, которая внешне выглядела аппетитно и вкусно. Вторую часть быка Прометей отдал людям. Обман обнаружился в ту же секунду. Гнев Зевса был неистовым, но направился он не столько против Прометея, сколько против людей. И первое, что он сделал – это забрал у людей хлеб, а точнее зерно, которое произрастало само по себе. С этих пор люди вынуждены много работать, чтобы вырастить хлеб. Но и этого показалось мало владыке Олимпа. Он решил забрать у людей то, благодаря чему они еще живы – забрать огонь. Это стало последней каплей, ибо без огня люди не способны были защититься от животных, неспособны готовить себе еду, неспособны согреваться.

Прометей как мог пытался образумить Зевса. Он говорил, что без огня людей ничего не отличает от зверей, что они ни на что не способны, даже защитить самих себя. Но Зевс лишь смеялся в ответ, говоря, что у людей и без огня достаточно благ, данных богами.

Прометей похищает огонь

Как не пытался Прометей переубедить Зевса, а последний был неумолим. И тогда титан решился на вторую выходку, которая и принесла ему столько страданий, но которая принесла блага человечеству. Однажды, под покровом ночи, Прометей прокрался на Олимп. Легенды гласят, что ему помогала Афина, которая втайне соболезновала и ему, и людям. При помощи богини мудрости, Прометей пробрался в кузницу Гефеста, откуда он и похитил огонь, а впоследствии отдал его людям.

Вопрос эксперту

Почему Афина помогала Прометею, зная, что это вызовет гнев Зевса?

Прометей был одним из тех, кто помогал Зевсу родить Афину (из головы). Именно по его совету и появилась на свет богиня мудрости. В благодарность за это, Афина обучила Прометея многим ремеслам, а впоследствии помогла похитить огонь.

Помимо этого, Прометей научил людей пользоваться огнем, научил его сохранять, а при необходимости и создавать самим. Также Прометей научил людей ремеслам, научил добывать полезные ископаемые, дал людям знания и первые законы. Много всего подарил Прометей людям, многому их научил, но это совсем не понравилось другим богам, а главное – Зевсу, который жестоко наказал и людей, и самого Прометея.

Происхождение божества

В древнегреческих сказаниях Прометей является положительным персонажем, поскольку он помогал людям ценой своей жизни. Его имя значит «предвидящий будущее», «знающий наперёд».

Прометей был одним из титанов младшего поколения. Его родителями были Иапет и Климена (по другой версии, матерью считалась Фемида). У античного титана были братья:

- Атлант (держал на плечах небо);

- Менетий (в битве титанов был сброшен в Тартар);

- Эпиметей (супруг Пандоры).

Супруга Прометея Гесиона, нимфа-океанида, родила ему сына Девкалиона и дочь Ио. Из греческой мифологии известно, что титан приходился двоюродным братом Зевсу.

С рождения он был наделён даром предвидения. Когда между богами и титанами началась война, богиня Гея посоветовала Прометею перейти на сторону Зевса. Он предал братьев и помог Громовержцу выиграть многовековую битву с помощью своих знаний и тактических умений. Поскольку герой обладал даром ясновидения, новый владыка Олимпа сделал его своим советником. Именно сын Иапета стал создателем людей, а затем их защитником и спасителем. За это ему пришлось поплатиться жизнью, о чём рассказано в мифе о Прометее.

Ящик Пандоры и наказание людей

В гневе, Зевс приказал Гефесту и другим богам создать новый вид людей – женщину. Боги выполнили задание громовержца и создали Пандору, которую наделили своими лучшими качествами. Пандора была красивой и грациозной, мудрой и хитрой, умной и любопытной, женственной и очаровательной. Не зря Пандора переводится, как «всем одаренная».

Хитрый план задумал Зевс. Сначала он выдал Пандору замуж за Эпиметея. Последний, недолго думая, ибо это было не самой сильной его стороной, принял женщину, и даже обрадовался такому «подарку», ибо Пандора действительно была чрезвычайно хороша собой, умна и образована.

Легенда гласит, что Зевс дал Пандоре ящик (запечатанную вазу), в которую он спрятал все плохое и ужасное, чего люди все еще были лишены. Это болезни, беспокойство, преступность, ненависть, зависть и многое другое. Но, конечно же, он не сказал Пандоре, что находится в ее подарке. Согласно другой легенде, он послал эту урну самому Эпиметею, в качестве «приданого» невесты.

Но Зевс был куда хитрее, чем можно было предположить. Он строго-настрого запретил Пандоре открывать ящик. Тем самым он снял с себя всю ответственность. Зевс знал, что Пандора наделена любопытством в избытке. И его ожидания полностью оправдались. Легенда гласит, что Пандора, изнывая от любопытства, в ту же ночь заглянула в таинственный ящик. И едва она его открыла, как все несчастья сразу же вылетели оттуда и распространились по земле.

Поняв, что натворила, Пандора сразу же попыталась закрыть ящик. Сделала она это так быстро, что на дне ее осталась надежда, которую тайком посадил туда Гермес, также втайне соболезнующий людям. В мире появилась и она, только позже. С тех пор добро и зло неотъемлемо соседствуют друг с другом. Более того, Пандора стала символом несчастий человечества, что впоследствии отразилось на общей судьбе женщин, на долгие годы вперед. С тех же пор люди, чтобы продлить свой род, должны оплодотворять женщин, дабы они рожали им детей, должны много работать, чтобы добыть себе пропитание, должны противостоять всему тому злу, что кроется в мире. Но всегда есть надежда, которая даже в самые темные времена, позволяет людям верить, что все изменится к лучшему.

Наказание Прометея

Теперь, когда, столь обожаемые Прометеем, люди были наказаны, настала очередь и наказания для самого Прометея. В отместку за непослушание, за своеволие, за обман на пиру и за похищение огня, Зевс приказал Гефесту приковать Прометея к скалам в Колхиде (сейчас – Кавказские горы) нерушимыми цепями.

Прометей не стал просить о пощаде. Он знал, что за свой проступок его ждет ужасное наказание. Единственное, что он проронил – это полупророчество. Он сказал, что знает тайну, от которой зависит судьба самого Зевса, и расскажет он ее только в тот день, когда последний освободит его, Прометея. Зевс попытался «выжать» признание титана, но тщетно. В еще большем гневе громовержец послал своего верного спутника орла, дабы тот ежедневно прилетал клевать печень Прометея. Но ни жар, ни холод, ни мучения не заставили Прометея раскаяться в содеянном и выдать Зевсу «страшную тайну».

Долгие 30000 лет длилось наказание Прометея. Но не мог он умереть, ибо был бессмертным, а печень его восстанавливалась за ночь. Каждый день прилетал все тот же орел и мучил титана, но последний оставался неумолим. Все это время он вынужден был наблюдать, как страдает человечество в постоянных войнах, скандалах и распрях. Но ничего он не мог поделать.

Освобождение Прометея и его «страшная тайна»

Так продолжалось до тех пор, пока Зевс не смилостивился и не разрешил Гераклу, которого подвиги привели как раз в Колхиду, убить орла и освободить Прометея. В тот же миг к ним примчался Гермес, которого послал Зевс, чтобы узнать о тайне, мысли о которой мучили его столько тысяч лет.

И Прометей рассказал о ней. В то время Зевс, в очередной раз, задумал изменить Гере с морской нимфой Фетидой, дочерью Нерея и Дориды, так что предсказание пришлось как нельзя, кстати. Прометей, обладающий даром предвидения, узнал, что волею судеб Фетиде суждено родить сына, сила которого будет превосходить силу отца ребенка, кем бы он не являлся. Таким образом, Зевс мог зачать сына, который бы был сильнее его и лишил бы его власти. Тогда Зевс спросил Прометея, что же ему делать, и последний дал мудрый совет – отдать Фетиду в жены греческому герою Пелею, ибо дети от других богов также обладали бы немыслимой силой.

Зевс внял совету и сделал все так, как того требовал Прометей. Титан не ошибся, сын Фетиды действительно был намного могущественнее своего отца и стал самым сильным воином, среди людей. Ребенок получил имя Ахилла, который сыграл столь важную роль при осаде Трои, а своим мастерством, своей силой и храбростью оставил свое имя на страницах истории и мифологии.

С тех пор отношения у Прометея с Зевсом наладились, однако последний все же решил напомнить титану о том, «кто в доме хозяин». По его просьбе, все тот же мастер Гефест выковал кольцо из камня от колхидских скал и железа, которое Прометей вынужден был носить до конца времен, в качестве напоминания о наказании. С тех пор и люди носят кольца, дабы показать свою приверженность чему-то.

Проблематика

Центральный конфликт в пьесе Эсхила — это столкновение между двумя поколениями богов: титанами, к которым принадлежит Прометей, и обитателями Олимпа во главе с Зевсом. Когда-то титаны пали жертвой своего же отца, Кроноса, который поглотил их из страха перед возможным заговором. Их мать горько жалела об утрате, поэтому сохранила жизнь своему очередному отпрыску – Зевсу, он и освободил всех остальных из чрева родителя. Тогда между титанами и богами завязалась война, в которой победила команда громовержца. Немногие титаны остались в живых, и те с условием, что принимают власть победившего родственника. Таким образом, конфликт этих древних и своенравных существ очень древний и восходит еще к временам, когда этот мир только создавался. Именно поэтому гнев небожителя можно оправдать, ведь он по старинной семейной традиции боялся бунта людей и своего свержения. Противостояние героев можно рассмотреть на социально-политическом и на философском уровнях.

На социально-политическом уровне конфликт между героями тесно связан с общественными устремлениями времен жизни Эсхила, показавшего победу прогресса (Прометей) в развитии общества, в государственном устройстве, над архаикой и деспотизмом (Зевс).

На философском уровне противостояние между героями можно определить как общечеловеческий конфликт между «старым» и «новым». Прометей олицетворяет борьбу за стремление вперед, а Зевс — рутинёрство, застой, который противостоит прогрессу.

Как выглядел Прометей

К сожалению, древнее и подробное описание Прометея не дожило до наших дней, а потому судить о его внешности мы можем только по картинам, мозаикам и скульптурам, доживших до наших дней.

Как и все другие титаны, Прометей отличался своими огромными размерами – высоким ростом и мускулистостью. На многих картинах Прометей предстает перед нами, как мужчина с длинной бородой и отросшими волосами, но есть и источники, которые показывают его гладко выбритого и с достаточно короткими волосами. Это дает нам право предположить, что борода и волосы отросли у него во времена наказания, и что в нормальное время он ухаживал за внешностью.

Что касается атрибутов Прометея, то, как таковых, у него их не было. Но, спустя века, можно выделить тот самый огонь, который он похитил для людей и который так по-разному трактуется даже внутри самой Греции, а также кольцо, которым оковал его палец Зевс, в качестве напоминания за проступок.

Живопись и музыка

Фламандский художник Питер Пауль Рубенс известен своими работами с изображением античных героев. Одна из его потрясающих работ — «Прометей Прикованный». Другой фламандец по имени Якоб Йорданс, который был последователем Рубенса, написал картину «Орёл, терзающий Прометея». Похожий стиль имел Ян Коссирс, который прославился картиной «Прометей, несущий огонь». Тициан Вечеллио увековечил образ древнегреческого персонажа в работе «Наказание титана».

Композиторы тоже находили вдохновение в античном эпосе. Венгерский музыкант Ференц Лист посвятил Прометею симфонию. Образ титана покорил и русского композитора Александра Скрябина, который создал музыкальную поэму в честь героя. А итальянский танцмейстер Сальваторе Вигано под впечатлением от прочитанного мифа придумал балет, состоящий из двух актов и поставленный под музыку Бетховена.

Образ античного божества Прометея вдохновляет людей на подвиги ещё с древних времён. Из истории известно о многочисленных случаях, когда люди обманывали ради собственной выгоды. Но были и такие персоны, которые были готовы идти на верную гибель ради улучшения мира и жизни окружающих. Образ титана, ставший символом самопожертвования, выступает ярким примером борьбы за благо человечества, права жить достойно и мыслить свободно.

Судьба Прометея

Как мы уже сказали выше, Прометей выстоял, а значит сумел «победить» упрямого Зевса. С тех пор отношения их наладились, и Прометей еще не раз выручал громовержца мудрым советом и точным предсказанием. Участвовал Прометей и в Гигантомахии, и также, благодаря его дельным советам, опыту и предсказаниям, олимпийцы одержали верх в этой войне. И по сей день Прометей продолжает помогать Зевсу править этим грешным миром.

Но, несмотря на то, какую роль он сыграл для людей, последние позабыли обо всех его жертвах и деяниях, и поклонялись ему куда меньше, чем богам-олимпийцам. Так, например, известно, что достаточно значимую роль Прометей имел только на Лемносе, куда, согласно легендам, он и принес похищенный огонь. Впоследствии были найдены жертвенник Прометея в Афинах, но храмов его в Элладе, увы не было. Такова вот, человеческая благодарность… Возможно потому, что отчасти именно Прометей был виноват в том, что на Земле появились беды и несчастья, а возможно потому, что вместе с добродетелями он научил людей хитростям и обману.

Как бы там не было, а Прометей действительно сыграл важную роль в создании этого мира. Его история показывает нам, что не только боги были несправедливы, по отношении к людям, но и люди не всегда заслуживали хорошего отношения, ибо быстро забывали все хорошее, что для них делается.

Образ в литературе

В литературе и искусстве образ Прометея занимает особое место. Персонаж древнегреческого мифа послужил символом мученичества во имя спасения людей.

Образ титана вдохновил многих авторов:

- Греческий драматург Эсхилл использовал сюжет мифа для написания трагедии «Прометей Прикованный». В этом произведении титан выступает главным персонажем и помощником человечества. Он научил людей пользоваться огнём, приучать животных и строить корабли. Зевсу не понравилось, что человек становится независимым от богов. Но Прометей заступился за людей, зная, что его ждёт жестокая кара. Эта трагедия вошла в трилогию, другие части которой не сохранились.

- Немецкий писатель Гёте посвятил знаменитому герою стихотворение. В произведении божество младшего поколения титанов обращается к жителям Олимпа и называет их ничтожными. Гёте показал легендарного героя стойким, отважным и бесстрашным. Его персонаж стремился к своей цели наперекор всему.

- Английский поэт Байрон тоже написал стихотворение о Прометее, в котором он восхвалял самоотверженный поступок героя. Автор отметил, что титан не получил никаких наград, зато стал образцом для подражания.

- Английский писатель и поэт Шелли написал трагедию «Освобождённый Прометей», основываясь на древнегреческом сказании. Действие произведения начинается в горах, где был прикован герой, который упрекал Зевса за жестокость по отношению к смертному народу. Океаниды с сочувствием слушали речи Прометея, находясь у его ног. Персонаж стихотворения верит в своё высокое предназначение и не сдаётся. В конце трагедии Геракл освобождает титана, а для человечества и остальных богов наступает период счастья и спокойствия.

🗹Образ древнегреческого героя использовался и у других писателей и поэтов разных времён. Прометей оказался удобным персонажем, который олицетворял революционные мотивы.