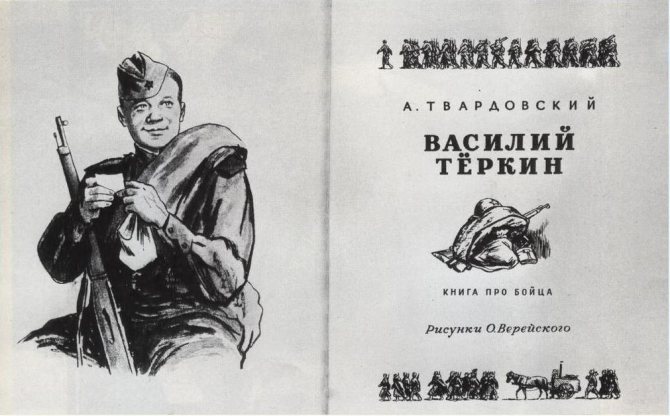

Александр Твардовский — известный отечественный писатель, творчество которого знают и любят не только на Родине, но и за ее пределами. Визиткой автора, которая принесла ему славу и признание, является произведение «Василий Теркин». Анализ поэмы довольно специфичен ввиду отсутствия общей сюжетной линии и автономности глав. Однако его очень важно изучить школьникам для написания хорошего сочинения.

О творчестве писателя

Александр Твардовский (1910-1971) происходил из простой деревенской крестьянской семьи. Уже в возрасте пятнадцати лет он стал писать небольшие стихотворения в местную газету. Известный поэт М. Исаковский одобрил его сочинения и стал наставником будущего прославленного автора. В 1930-е годы Твардовский пишет несколько поэм и выпускает сборник стихотворений. Показателен тот факт, что, несмотря на то что его семья и родственники пострадали в ходе коллективизации, Александр Твардовский в нескольких своих сочинениях изобразил партийную политику в деревне в весьма положительном свете. Перед началом войны он работал в ленинградской газете, где впервые напечатал свои первые коротенькие стихотворения о ставшем впоследствии знаменитым Василии Теркине. Когда начались боевые действия, поэт ушел на фронт и за все военные годы постепенно создавал свое самое известное произведение, принесшее ему всесоюзную славу.

Отрывок, характеризующий Василий Тёркин

– Посмотри, у него и усы и ресницы, всё белое, – сказал один из сидевших странных, хорошеньких и чужих людей с тонкими усами и бровями. «Этот, кажется, была Наташа, подумал Николай, а эта m me Schoss; а может быть и нет, а это черкес с усами не знаю кто, но я люблю ее». – Не холодно ли вам? – спросил он. Они не отвечали и засмеялись. Диммлер из задних саней что то кричал, вероятно смешное, но нельзя было расслышать, что он кричал. – Да, да, – смеясь отвечали голоса. – Однако вот какой то волшебный лес с переливающимися черными тенями и блестками алмазов и с какой то анфиладой мраморных ступеней, и какие то серебряные крыши волшебных зданий, и пронзительный визг каких то зверей. «А ежели и в самом деле это Мелюковка, то еще страннее то, что мы ехали Бог знает где, и приехали в Мелюковку», думал Николай. Действительно это была Мелюковка, и на подъезд выбежали девки и лакеи со свечами и радостными лицами. – Кто такой? – спрашивали с подъезда. – Графские наряженные, по лошадям вижу, – отвечали голоса. Пелагея Даниловна Мелюкова, широкая, энергическая женщина, в очках и распашном капоте, сидела в гостиной, окруженная дочерьми, которым она старалась не дать скучать. Они тихо лили воск и смотрели на тени выходивших фигур, когда зашумели в передней шаги и голоса приезжих. Гусары, барыни, ведьмы, паясы, медведи, прокашливаясь и обтирая заиндевевшие от мороза лица в передней, вошли в залу, где поспешно зажигали свечи. Паяц – Диммлер с барыней – Николаем открыли пляску. Окруженные кричавшими детьми, ряженые, закрывая лица и меняя голоса, раскланивались перед хозяйкой и расстанавливались по комнате. – Ах, узнать нельзя! А Наташа то! Посмотрите, на кого она похожа! Право, напоминает кого то. Эдуард то Карлыч как хорош! Я не узнала. Да как танцует! Ах, батюшки, и черкес какой то; право, как идет Сонюшке. Это еще кто? Ну, утешили! Столы то примите, Никита, Ваня. А мы так тихо сидели! – Ха ха ха!… Гусар то, гусар то! Точно мальчик, и ноги!… Я видеть не могу… – слышались голоса. Наташа, любимица молодых Мелюковых, с ними вместе исчезла в задние комнаты, куда была потребована пробка и разные халаты и мужские платья, которые в растворенную дверь принимали от лакея оголенные девичьи руки. Через десять минут вся молодежь семейства Мелюковых присоединилась к ряженым. Пелагея Даниловна, распорядившись очисткой места для гостей и угощениями для господ и дворовых, не снимая очков, с сдерживаемой улыбкой, ходила между ряжеными, близко глядя им в лица и никого не узнавая. Она не узнавала не только Ростовых и Диммлера, но и никак не могла узнать ни своих дочерей, ни тех мужниных халатов и мундиров, которые были на них. – А это чья такая? – говорила она, обращаясь к своей гувернантке и глядя в лицо своей дочери, представлявшей казанского татарина. – Кажется, из Ростовых кто то. Ну и вы, господин гусар, в каком полку служите? – спрашивала она Наташу. – Турке то, турке пастилы подай, – говорила она обносившему буфетчику: – это их законом не запрещено. Иногда, глядя на странные, но смешные па, которые выделывали танцующие, решившие раз навсегда, что они наряженные, что никто их не узнает и потому не конфузившиеся, – Пелагея Даниловна закрывалась платком, и всё тучное тело ее тряслось от неудержимого доброго, старушечьего смеха. – Сашинет то моя, Сашинет то! – говорила она. После русских плясок и хороводов Пелагея Даниловна соединила всех дворовых и господ вместе, в один большой круг; принесли кольцо, веревочку и рублик, и устроились общие игры. Через час все костюмы измялись и расстроились. Пробочные усы и брови размазались по вспотевшим, разгоревшимся и веселым лицам. Пелагея Даниловна стала узнавать ряженых, восхищалась тем, как хорошо были сделаны костюмы, как шли они особенно к барышням, и благодарила всех за то, что так повеселили ее. Гостей позвали ужинать в гостиную, а в зале распорядились угощением дворовых. – Нет, в бане гадать, вот это страшно! – говорила за ужином старая девушка, жившая у Мелюковых. – Отчего же? – спросила старшая дочь Мелюковых. – Да не пойдете, тут надо храбрость… – Я пойду, – сказала Соня. – Расскажите, как это было с барышней? – сказала вторая Мелюкова. – Да вот так то, пошла одна барышня, – сказала старая девушка, – взяла петуха, два прибора – как следует, села. Посидела, только слышит, вдруг едет… с колокольцами, с бубенцами подъехали сани; слышит, идет. Входит совсем в образе человеческом, как есть офицер, пришел и сел с ней за прибор. – А! А!… – закричала Наташа, с ужасом выкатывая глаза. – Да как же, он так и говорит? – Да, как человек, всё как должно быть, и стал, и стал уговаривать, а ей бы надо занять его разговором до петухов; а она заробела; – только заробела и закрылась руками. Он ее и подхватил. Хорошо, что тут девушки прибежали… – Ну, что пугать их! – сказала Пелагея Даниловна. – Мамаша, ведь вы сами гадали… – сказала дочь. – А как это в амбаре гадают? – спросила Соня. – Да вот хоть бы теперь, пойдут к амбару, да и слушают. Что услышите: заколачивает, стучит – дурно, а пересыпает хлеб – это к добру; а то бывает… – Мама расскажите, что с вами было в амбаре? Пелагея Даниловна улыбнулась. – Да что, я уж забыла… – сказала она. – Ведь вы никто не пойдете? – Нет, я пойду; Пепагея Даниловна, пустите меня, я пойду, – сказала Соня. – Ну что ж, коли не боишься. – Луиза Ивановна, можно мне? – спросила Соня. Играли ли в колечко, в веревочку или рублик, разговаривали ли, как теперь, Николай не отходил от Сони и совсем новыми глазами смотрел на нее. Ему казалось, что он нынче только в первый раз, благодаря этим пробочным усам, вполне узнал ее. Соня действительно этот вечер была весела, оживлена и хороша, какой никогда еще не видал ее Николай. «Так вот она какая, а я то дурак!» думал он, глядя на ее блестящие глаза и счастливую, восторженную, из под усов делающую ямочки на щеках, улыбку, которой он не видал прежде. – Я ничего не боюсь, – сказала Соня. – Можно сейчас? – Она встала. Соне рассказали, где амбар, как ей молча стоять и слушать, и подали ей шубку. Она накинула ее себе на голову и взглянула на Николая. «Что за прелесть эта девочка!» подумал он. «И об чем я думал до сих пор!» Соня вышла в коридор, чтобы итти в амбар. Николай поспешно пошел на парадное крыльцо, говоря, что ему жарко. Действительно в доме было душно от столпившегося народа. На дворе был тот же неподвижный холод, тот же месяц, только было еще светлее. Свет был так силен и звезд на снеге было так много, что на небо не хотелось смотреть, и настоящих звезд было незаметно. На небе было черно и скучно, на земле было весело. «Дурак я, дурак! Чего ждал до сих пор?» подумал Николай и, сбежав на крыльцо, он обошел угол дома по той тропинке, которая вела к заднему крыльцу. Он знал, что здесь пойдет Соня. На половине дороги стояли сложенные сажени дров, на них был снег, от них падала тень; через них и с боку их, переплетаясь, падали тени старых голых лип на снег и дорожку. Дорожка вела к амбару. Рубленная стена амбара и крыша, покрытая снегом, как высеченная из какого то драгоценного камня, блестели в месячном свете. В саду треснуло дерево, и опять всё совершенно затихло. Грудь, казалось, дышала не воздухом, а какой то вечно молодой силой и радостью. С девичьего крыльца застучали ноги по ступенькам, скрыпнуло звонко на последней, на которую был нанесен снег, и голос старой девушки сказал: – Прямо, прямо, вот по дорожке, барышня. Только не оглядываться. – Я не боюсь, – отвечал голос Сони, и по дорожке, по направлению к Николаю, завизжали, засвистели в тоненьких башмачках ножки Сони. Соня шла закутавшись в шубку. Она была уже в двух шагах, когда увидала его; она увидала его тоже не таким, каким она знала и какого всегда немножко боялась. Он был в женском платье со спутанными волосами и с счастливой и новой для Сони улыбкой. Соня быстро подбежала к нему. «Совсем другая, и всё та же», думал Николай, глядя на ее лицо, всё освещенное лунным светом. Он продел руки под шубку, прикрывавшую ее голову, обнял, прижал к себе и поцеловал в губы, над которыми были усы и от которых пахло жженой пробкой. Соня в самую середину губ поцеловала его и, выпростав маленькие руки, с обеих сторон взяла его за щеки. – Соня!… Nicolas!… – только сказали они. Они подбежали к амбару и вернулись назад каждый с своего крыльца. Когда все поехали назад от Пелагеи Даниловны, Наташа, всегда всё видевшая и замечавшая, устроила так размещение, что Луиза Ивановна и она сели в сани с Диммлером, а Соня села с Николаем и девушками. Николай, уже не перегоняясь, ровно ехал в обратный путь, и всё вглядываясь в этом странном, лунном свете в Соню, отыскивал при этом всё переменяющем свете, из под бровей и усов свою ту прежнюю и теперешнюю Соню, с которой он решил уже никогда не разлучаться. Он вглядывался, и когда узнавал всё ту же и другую и вспоминал, слышав этот запах пробки, смешанный с чувством поцелуя, он полной грудью вдыхал в себя морозный воздух и, глядя на уходящую землю и блестящее небо, он чувствовал себя опять в волшебном царстве. – Соня, тебе хорошо? – изредка спрашивал он. – Да, – отвечала Соня. – А тебе ? На середине дороги Николай дал подержать лошадей кучеру, на минутку подбежал к саням Наташи и стал на отвод. – Наташа, – сказал он ей шопотом по французски, – знаешь, я решился насчет Сони. – Ты ей сказал? – спросила Наташа, вся вдруг просияв от радости. – Ах, какая ты странная с этими усами и бровями, Наташа! Ты рада? – Я так рада, так рада! Я уж сердилась на тебя. Я тебе не говорила, но ты дурно с ней поступал. Это такое сердце, Nicolas. Как я рада! Я бываю гадкая, но мне совестно было быть одной счастливой без Сони, – продолжала Наташа. – Теперь я так рада, ну, беги к ней. – Нет, постой, ах какая ты смешная! – сказал Николай, всё всматриваясь в нее, и в сестре тоже находя что то новое, необыкновенное и обворожительно нежное, чего он прежде не видал в ней. – Наташа, что то волшебное. А? – Да, – отвечала она, – ты прекрасно сделал. «Если б я прежде видел ее такою, какою она теперь, – думал Николай, – я бы давно спросил, что сделать и сделал бы всё, что бы она ни велела, и всё бы было хорошо». – Так ты рада, и я хорошо сделал? – Ах, так хорошо! Я недавно с мамашей поссорилась за это. Мама сказала, что она тебя ловит. Как это можно говорить? Я с мама чуть не побранилась. И никому никогда не позволю ничего дурного про нее сказать и подумать, потому что в ней одно хорошее. – Так хорошо? – сказал Николай, еще раз высматривая выражение лица сестры, чтобы узнать, правда ли это, и, скрыпя сапогами, он соскочил с отвода и побежал к своим саням. Всё тот же счастливый, улыбающийся черкес, с усиками и блестящими глазами, смотревший из под собольего капора, сидел там, и этот черкес был Соня, и эта Соня была наверное его будущая, счастливая и любящая жена. Приехав домой и рассказав матери о том, как они провели время у Мелюковых, барышни ушли к себе. Раздевшись, но не стирая пробочных усов, они долго сидели, разговаривая о своем счастьи. Они говорили о том, как они будут жить замужем, как их мужья будут дружны и как они будут счастливы. На Наташином столе стояли еще с вечера приготовленные Дуняшей зеркала. – Только когда всё это будет? Я боюсь, что никогда… Это было бы слишком хорошо! – сказала Наташа вставая и подходя к зеркалам. – Садись, Наташа, может быть ты увидишь его, – сказала Соня. Наташа зажгла свечи и села. – Какого то с усами вижу, – сказала Наташа, видевшая свое лицо. – Не надо смеяться, барышня, – сказала Дуняша. Наташа нашла с помощью Сони и горничной положение зеркалу; лицо ее приняло серьезное выражение, и она замолкла. Долго она сидела, глядя на ряд уходящих свечей в зеркалах, предполагая (соображаясь с слышанными рассказами) то, что она увидит гроб, то, что увидит его, князя Андрея, в этом последнем, сливающемся, смутном квадрате. Но как ни готова она была принять малейшее пятно за образ человека или гроба, она ничего не видала. Она часто стала мигать и отошла от зеркала. – Отчего другие видят, а я ничего не вижу? – сказала она. – Ну садись ты, Соня; нынче непременно тебе надо, – сказала она. – Только за меня… Мне так страшно нынче! Соня села за зеркало, устроила положение, и стала смотреть. – Вот Софья Александровна непременно увидят, – шопотом сказала Дуняша; – а вы всё смеетесь. Соня слышала эти слова, и слышала, как Наташа шопотом сказала: – И я знаю, что она увидит; она и прошлого года видела. Минуты три все молчали. «Непременно!» прошептала Наташа и не докончила… Вдруг Соня отсторонила то зеркало, которое она держала, и закрыла глаза рукой. – Ах, Наташа! – сказала она. – Видела? Видела? Что видела? – вскрикнула Наташа, поддерживая зеркало. Соня ничего не видала, она только что хотела замигать глазами и встать, когда услыхала голос Наташи, сказавшей «непременно»… Ей не хотелось обмануть ни Дуняшу, ни Наташу, и тяжело было сидеть. Она сама не знала, как и вследствие чего у нее вырвался крик, когда она закрыла глаза рукою. – Его видела? – спросила Наташа, хватая ее за руку. – Да. Постой… я… видела его, – невольно сказала Соня, еще не зная, кого разумела Наташа под словом его: его – Николая или его – Андрея. «Но отчего же мне не сказать, что я видела? Ведь видят же другие! И кто же может уличить меня в том, что я видела или не видала?» мелькнуло в голове Сони. – Да, я его видела, – сказала она. – Как же? Как же? Стоит или лежит? – Нет, я видела… То ничего не было, вдруг вижу, что он лежит. – Андрей лежит? Он болен? – испуганно остановившимися глазами глядя на подругу, спрашивала Наташа. – Нет, напротив, – напротив, веселое лицо, и он обернулся ко мне, – и в ту минуту как она говорила, ей самой казалось, что она видела то, что говорила. – Ну а потом, Соня?… – Тут я не рассмотрела, что то синее и красное… – Соня! когда он вернется? Когда я увижу его! Боже мой, как я боюсь за него и за себя, и за всё мне страшно… – заговорила Наташа, и не отвечая ни слова на утешения Сони, легла в постель и долго после того, как потушили свечу, с открытыми глазами, неподвижно лежала на постели и смотрела на морозный, лунный свет сквозь замерзшие окна. Вскоре после святок Николай объявил матери о своей любви к Соне и о твердом решении жениться на ней. Графиня, давно замечавшая то, что происходило между Соней и Николаем, и ожидавшая этого объяснения, молча выслушала его слова и сказала сыну, что он может жениться на ком хочет; но что ни она, ни отец не дадут ему благословения на такой брак. В первый раз Николай почувствовал, что мать недовольна им, что несмотря на всю свою любовь к нему, она не уступит ему. Она, холодно и не глядя на сына, послала за мужем; и, когда он пришел, графиня хотела коротко и холодно в присутствии Николая сообщить ему в чем дело, но не выдержала: заплакала слезами досады и вышла из комнаты. Старый граф стал нерешительно усовещивать Николая и просить его отказаться от своего намерения. Николай отвечал, что он не может изменить своему слову, и отец, вздохнув и очевидно смущенный, весьма скоро перервал свою речь и пошел к графине. При всех столкновениях с сыном, графа не оставляло сознание своей виноватости перед ним за расстройство дел, и потому он не мог сердиться на сына за отказ жениться на богатой невесте и за выбор бесприданной Сони, – он только при этом случае живее вспоминал то, что, ежели бы дела не были расстроены, нельзя было для Николая желать лучшей жены, чем Соня; и что виновен в расстройстве дел только один он с своим Митенькой и с своими непреодолимыми привычками. Отец с матерью больше не говорили об этом деле с сыном; но несколько дней после этого, графиня позвала к себе Соню и с жестокостью, которой не ожидали ни та, ни другая, графиня упрекала племянницу в заманивании сына и в неблагодарности. Соня, молча с опущенными глазами, слушала жестокие слова графини и не понимала, чего от нее требуют. Она всем готова была пожертвовать для своих благодетелей. Мысль о самопожертвовании была любимой ее мыслью; но в этом случае она не могла понять, кому и чем ей надо жертвовать. Она не могла не любить графиню и всю семью Ростовых, но и не могла не любить Николая и не знать, что его счастие зависело от этой любви. Она была молчалива и грустна, и не отвечала. Николай не мог, как ему казалось, перенести долее этого положения и пошел объясниться с матерью. Николай то умолял мать простить его и Соню и согласиться на их брак, то угрожал матери тем, что, ежели Соню будут преследовать, то он сейчас же женится на ней тайно. Графиня с холодностью, которой никогда не видал сын, отвечала ему, что он совершеннолетний, что князь Андрей женится без согласия отца, и что он может то же сделать, но что никогда она не признает эту интригантку своей дочерью. Взорванный словом интригантка , Николай, возвысив голос, сказал матери, что он никогда не думал, чтобы она заставляла его продавать свои чувства, и что ежели это так, то он последний раз говорит… Но он не успел сказать того решительного слова, которого, судя по выражению его лица, с ужасом ждала мать и которое может быть навсегда бы осталось жестоким воспоминанием между ними. Он не успел договорить, потому что Наташа с бледным и серьезным лицом вошла в комнату от двери, у которой она подслушивала.

Создание

Одним из наиболее известных произведений военной тематики является «Василий Теркин». Жанр данного сочинения соответствовал задумке автора: создать подлинно народного героя, который был бы понятен и доступен каждому. Поэтому он писал свое сочинение как поэму о бойце, простом солдате, который прошел через всю войну. Несмотря на то что в ней нет конкретики, тем не менее в тексте угадываются некоторые сражения: отступление советских войск в начале войны, сражение на Волге, Днепре. Первые главы печатались в газете Западного фронта и пользовались огромной популярностью среди читателей.

Анализ «Василия Теркина»: идея

Художественная литература времен Великой Отечественной войны имеет ряд особенностей. Это исторический пафос, а также установка на доступность читателю. Василий Теркин является в данном отношении одним из удачнейших персонажей. Подвиг солдата показан поэтом как ежедневный и тяжелый труд. Герой же, который этот подвиг совершает, – обычный солдат. Именно в том, чтобы защитить Родину и жизнь на земле в целом, и состоит справедливость войны против фашистских захватчиков. Произведение Твардовского стало поистине народным.

Особенности

Произведение Твардовского «Василий Теркин», жанр которого был, в принципе, традиционен для поэта, несмотря на критику партийной цензуры, приобрело такую известность благодаря тому, что автор избрал своим главным героем не представителей командования или партийного руководства, а самого обычного человека, в образе которого каждый боец Советской армии, наверное, мог узнать самого себя. Теркин – это собирательный образ солдат, и не зря автор всякий раз подчеркивает типичность этого героя, его узнаваемость.

Сочинение «Василий Теркин», жанр которого позволил поэту сравнительно легко и просто излагать свои мысли на бумаге, написано доступным языком. Твардовский неспроста писал свое произведение как поэму. Дело в том, что данный жанр предполагает наличие лиро-эпических мотивов и серьезного повествования в стихотворной форме. И рассматриваемое произведение действительно эпично по своему духу, поскольку передает дух и настрой не только бойцов Советской армии, но и всего народа в годы войны.

«Василий Тёркин» – героический эпос Великой Отечественной

Жанровая специфика пяти поэм А. Т. Твардовского мало интересовала исследователей его творчества. Наиболее авторитетный из них – А. Македонов, – анализируя, например, военную поэму автора, использует набор из пяти эпитетов, а литературный энциклопедический словарь 1987 года называет её «лиро-эпической». Наша цель – «приписать» поэму к более истинной, на наш взгляд, жанровой форме.

В восемнадцатом веке в русской литературе становится модным новый жанр – героическая поэма. Отечественный литературный процесс того столетия – это прямое или косвенное подражание, заимствование, перенесение на русскую почву опыта западноевропейской (французской особенно) литературы, в которой тогда господствовала эстетика классицизма, к «высоким» жанрам причислявшая героическую и/или эпическую поэму. В. К. Тредиаковский весьма вольно обошёлся с романом Ф. Фенелона «Приключения Телемака», представив его русским читателям в своём переводе как героическую поэму «Тилемахида». Более того, он снабдил её издание небольшим теоретическим трактатом «Предызъяснение об ироической пииме». А уж М. М. Хераскова мы вправе называть отцом оригинальной русской героической поэмы: он в отечественной истории находил «предмет» для неё, его «Россиада» была «образцовой» для своего времени.

Когда теоретики классицизма XVII—XVIII веков выделяли героическую поэму как «высокий» жанр и формулировали присущие ему типологические признаки, то ссылались они в своих обобщениях, прежде всего, на античные образцы. Позднейшие европейские опыты в этом жанре либо были ещё не известны исследователям, как, например, героический эпос Средневековья, либо служили дополнительным эмпирическим материалом, как поэмы Л. Ариосто, Л. ди Камоэнса, А. де Эрсильи, Т. Тассо.

Понятие «образцовый» в эстетике классицизма напрямую связывалось с её нормативной частью и означало следование «правилам». В наиболее полном виде они изложены в трактате Н. Буало «Поэтическое искусство», уже переведённом на русский язык к моменту рождения отечественных героических поэм. Так что в своём «Предызъяснении об ироической пииме» русский автор систематизировал её родовые признаки, адаптируя для читателей терминологию и правила французского теоретика.

Согласно этим правилам в переложении Тредиаковского, темой героической поэмы должны быть важные события отечественной истории: «Эпопея воспевает не личность, не героя, а великое деяние». На этой основе должен строиться «узел» (сюжет), от «завязания» до «развязания» действия. Эти же элементы, считает Тредиаковский, обязательны в каждом отдельном эпизоде поэмы. Что касается характеров, они должны быть строго выдержаны, до конца «не изменять своей сущности». Для мотивации поступков персонажей автор может использовать «чудесности» (т. е. фантазию). Но как бы ни были они вымышлены, им следует всё же быть вероятными, «иметь вид истины», не выходить «за пределы естества».

«Правила» классицизма всегда требовали от автора придавать произведениям высокий общественный, гражданский пафос. Согласен с подобным требованием и Тредиаковский, но считает нужным подчеркнуть, что «нравоучение не должно быть навязчивым». Другие правила – желательные, но, по его мнению, не обязательные к соблюдению в «ироической пииме» – касаются её композиционной структуры, стиля, языка, метрики стиха. Используя компаративистские приёмы анализа, попытаемся «протестировать» поэму А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» на предмет сё соответствия правилам классицизма, как они сложились в русской эстетической мысли восемнадцатого века и в художественной традиции жанра героической поэмы вообще.

Когда в начале XIX века классицизм был оттеснён на периферию литературного процесса, поэма как его любимое детище не была отправлена в небытие. Напротив, у романтиков она приобрела новое звучание, воспевая не «великое деяние», а «героя-бунтаря», утратив, правда, прежний эпический масштаб. В художественной практике реализма эпическое начало, традиционно характерное для героической поэмы, также сохранялось, но в жанре романа, который в эстетике классицизма считался жанром «низким». Отзвуки пристрастного интереса эстетики классицизма к жанровой природе произведения мы дважды находим ещё и в истории русской критики XIX века. Применительно к теме нашей статьи есть смысл о них напомнить.

Два произведения русской литературы XIX века вызвали у критиков-современников споры об их жанре, хотя эстетика реализма, в отличие от эстетики классицизма, вопросы жанровой идентификации отодвигала на второй план, предпочитая рассматривать «общую идею», «пафос» произведения. Первыми на критическом поприще вышли на обсуждение проблемы жанра журналы «Москвитянин» и «Отечественные записки» в 1842 году. Критик «Москвитянина» К. Аксаков в рецензии на первый том «Мёртвых душ» дерзнул сравнить их с гомеровским эпосом, чем вызвал острую реакцию критика «Отечественных записок» В. Белинского, который вдоволь поиронизировал, приводя в параллели гомеровским персонажам гоголевских: Ахиллесу – Чичикова, Аяксу – Собакевича, Парису – Манилова и т. д. И вынес следующий публицистический вердикт: «Тут нечего и упоминать о Гомере и Шекспире, <…> нечего и путать чужих в свои семейные тайны. “Мёртвые души» стоят “Илиады”, но только для России: для всех же других стран их значение мертво и непонятно».

Среди прочих мотивов в подтексте этого аргумента слышится и явно самоуничижительное: куда уж нам, русским, тягаться с ними! Так завязалась полемика по поводу «Мёртвых душ», а точнее — их авторской номинации. Для цели нашей статьи она имеет не только сугубо исторический интерес. Дело в том, что после публицистических колкостей Белинского полемика была перенесена (по инициативе Аксакова) на художественно-эстетический уровень. И здесь у Аксакова обнаружились более серьёзные резоны в пользу того, чтобы «Мёртвые души» именовать национальным эпосом. Критик «Москвитянина» сравнивал гомеровскую «Илиаду» с гоголевскими «Мёртвыми душами» с позиции, как он выразился, «акта творчества».

Возражая ему, Белинский использует аргумент весьма спорный: «Мерилом величия поэта принимается не акт творчества, а идея, общее». И далее конкретизирует это общее: «Там (в “Илиаде». – В. 3.) пафос утверждения, здесь (в “Мёртвых душах”. – В. 3.) пафос отрицания». Так что по «акту творчества» они вообще несопоставимы. И в развитие этого тезиса добавляет, что «эпос нового мира», каковым ныне является роман, включает ещё и прозу жизни, «вошедшую в его содержание и чуждую древнеэллинскому эпосу». Аксаков, как истинный славянофил, видел в «Мёртвых душах» (и не без основания, на наш взгляд) национальный русский эпос подобным тому, каковым у греков является «Илиада». Белинский, сохранявший ещё остатки юношеского преклонения перед «образцами», античными и западноевропейскими, пиетета перед «Философией искусства» Ф. Шеллинга и философской критикой «архивных юношей», отказывал поэме Гоголя в этой роли последним, тоже спорным, аргументом: «Но это сходство (с эпосом. – В. 3.) уничтожается в “Мёртвых душах» уже тем, что они проникнуты насквозь юмором».

Критики обменялись двумя «объяснениями на объяснения», и, собственно, на этом полемика закончилась. Для современников Гоголя – вроде победой критика петербургского прогрессивного журнала над московским консервативным. И не удивительно: Виссарион Григорьевич был на пике славы критика прогрессивного западнического толка и превосходил талантом полемиста своего оппонента из лагеря славянофилов. Но спустя более полутора столетий мы можем судить об этой полемике более беспристрастно. Да, «акт творчества» у Аксакова – довольно расплывчатое понятие, но оно несомненно ближе к содержательной и эстетической составляющей в литературе, чем «пафос» или «идея».

Итак, «проза жизни» и «юмор», по Белинскому, противопоказаны эпосу. Хотя при внимательном чтении и у Гомера можно найти столь «низкие» для героического эпоса предметы и деяния. Достаточно прочесть хотя бы двадцать третью песнь «Илиады», не говоря уже об «Одиссее», где мелочи бытовые глядят почти с каждой страницы. Такой близорукости критика есть объяснение. Как теоретик натуральной школы, он в тех исторических условиях ратовал за «критический пафос», за развенчание в литературе «отживших форм жизни» и хотел видеть в Гоголе знаменосца нового этапа в движении русской словесности.

Во второй половине века XIX Ап. Григорьев первым усомнился видеть в «Горе от ума» только лишь комедию в традиционном её понимании как жанра «низкого», в соответствии с правилами классицизма написанную. Разность взглядов на жанровую природу «Горя от ума» в русской критике обозначилась не в полемике, а в статьях, мотивированных, как правило, либо первым бесцензурным изданием вещи Грибоедова (Ап. Григорьев), либо новой постановкой комедии в театре (И. А. Гончаров), либо столетним юбилеем её автора (М. О. Меньшиков). Первые двое «перекрестили» её в драму, третий – в трагедию.

Примечательная деталь: редкие случаи обращения критиков XIX века к проблеме жанра произведения связаны с одним его представителем, а именно с поэмой. Аксакова и Белинского к такому разговору «подталкивало» данное Гоголем имя своему детищу; авторов, писавших о «Горе от ума», – намерение Грибоедова назвать свою вещь тоже поэмой, о чём он сообщал в частном письме.

На тогдашнем этапе развития русской эстетической мысли в области жанров выбор у них был невелик. Теорию изящной словесности и в лицее при Московском университете, и в Нежинском лицее студенты постигали по учебнику А. Ф. Мерзлякова «Краткая риторика или правила, относящиеся ко всем родам сочинений поэтических», в котором автор объединял позитивные возможности и классицизма, и романтизма для создания «искренней гражданской поэзии». Учебник этот издавался четырежды, последний раз в 1828 году. В табели о рангах литературных родов и жанров Мерзляков, следуя традиции классицизма, делил их на «высокие» – поэма, ода, баллада, трагедия – и «низкие» – комедия, басня, новелла, роман. Естественно, ни Александр Сергеевич, ни Николай Васильевич и сами не хотели зрелые свои произведения видеть в и тем более рекомендовать их в таком качестве читателям…

После необходимого отступления вернёмся в век двадцатый к «Василию Тёркину». О «предмете» поэмы (согласно правилам) почвы для дискуссии вообще нет: Великая Отечественная война 1941-1945 годов была для народа судьбоносным испытанием, прочно вошедшим в его историческую память «великим деянием». В соответствии с ним сюжетная канва «Тёркина» простирается от «рокового» сорок первого до «победоносного» сорок четвёртого годов. По масштабу и значимости описываемых событий даже самые ортодоксальные блюстители правил не могут отказать поэме в близком жанровом родстве именно с «Илиадой».

В античной и более поздней традиции в героической поэме описанию событий и персонажей предшествует обязательный «зачин» – авторское изложение целей и задач предпринятых трудов. Хрестоматийное обращение автора к богине, открывающее «Илиаду», это не только просьба благословить на поэтический труд. «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына, // Грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал: // Многие души могучие главных героев низринул // В мрачный Аид…». Поставим рядом строки, открывающие «Одиссею»: «Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который, // Странствуя долго со дня, как святой Илион им разрушен, // Много и сердцем скорбел на морях, о спасенье заботясь // Жизни своей и возврате в отчизну солутников». В них мы видим и обозначение «предмета», и цель обращения к поэтическому его изображению, и, частично, авторскую оценку давно прошедших событий и их участников.

Гесиод свою эпическую поэму начинает уже не просьбой к музам, а почти призывом: «Вас, пиерийские Музы, дающие песнями славу, // Я призываю: воспойте родителя вашего Зевса!». Древнеримский классик Вергилий немного меняет порядок зачина, начиная его с «предмета» своей «Энеиды»: «Битвы и мужа пою, кто в Италию первым из Трои – // Роком ведомый беглец – к берегам приплыл Лавинийским». И только затем прибегает к традиционной просьбе:

«Муза, поведай о том, по какой оскорбилась причине // Так царица богов, что муж, благочестием славный, // Столько по воле сё претерпел превратностей горьких». Почитатель и ученик Вергилия, итальянский поэт Данте в «Божественной комедии» апеллирует сначала к обитательницам Парнаса: «О Музы, к вам я обращусь с воззваньем: // О, благородный разум, гений свой // Запечатлей моим повествованьем». А к земной своей музе обращается тремя страницами ниже: «О Беатриче, помоги усилью // Того, который из любви к тебе // Возвысился над повседневной былью».

В семнадцатом веке английский автор Дж. Мильтон в зачине своей эпической поэмы «Потерянный рай» объявляет сначала о «предмете» её, затем взывает о помощи: «О первом прослушанье, о плоде // Запретном, пагубном, что смерть принёс // И все невзгоды наши в этот мир, – // Пой, Муза горняя! Сойди с вершины… Я зову // Тебя оттуда в помощь». Отец русской героической поэмы М. М. Херасков в зачине своей «Россиады» продольно краток: он «поёт Россию <…> от варваров освобождённу»,.т. е. событие всенародно-исторического значения.

Следуя идущей от античности традиции, так же пафосно мог с полным правом представить читателям свою поэму «Василий Тёркин» русский поэт XX века. Тем более что и событие, ставшее «предметом» изображения, иного масштаба. А главное: все вышеназванные авторы создавали свои шедевры с некоей, разной величины, исторической дистанции. У Александра Трифоновича поэма рождается прямо в огне битвы и поэтому уже заслуживает эпитета «героическая». Это поэтическая хроника вражеского нашествия, сопротивления ему, обращения его вспять, приведшего героя поэмы к стенам вражеской столицы.

Подобные обстоятельства, казалось бы, оправдывали (а может быть, и требовали) толику патетики, тех стилистических красот, что обязательно присутствуют в «зачинах» названных выше образцов жанра. Однако же Твардовский в «зачине» своей поэмы следует почти буквально совету теоретика: «Пусть начинается без хвастовства рассказ. // Пегаса оседлав, не оглушайте нас, // На лад торжественный заранее настроив: // Я ныне буду петь героя из героев!» И начинает поэму с вопроса о самых «низких» для традиционного эпоса вещах о «доброй пище фронтовой», о «шутке самой немудрёной», без которой на войне не прожить «одной минутки». Прозаичнее некуда, особенно на фоне предшествовавших ему авторов эпических поэм, которые непременно ставили себе целью «петь», «воспеть» избранный «предмет». У русского поэта цель заявлена в ответе на вопрос: «Без чего на войне не прожить наверняка?» И звучит он достаточно категорично. Прожить нельзя на фронте «без правды сущей, // Правды, прямо в душу бьющей. // Да была б она погуще, // Как бы ни была горька».

Такова творческая сверхзадача автора, и следует он ей неукоснительно в любой изображаемой ситуации, в любой отдельной главке, на разных уровнях поэтики текста. Но прежде всего и преимущественно – создавая характер главного персонажа. Он предстаёт перед читателем в разных ситуациях военного времени: на привале, когда «врёт весело и складно», рассказывая о разных видах сабантуя; в госпитале, философствуя о наградах, мечтая, как заявится он на вечёрку после войны; на постое в доме старого солдата, когда спорит с ним о преимуществах и недостатках валенок и сапог, отвечает на его вопрос о «простой штуке»; и когда утешает старого солдата, потерявшего кисет с махоркой; и когда в санбате «отдыхает», используя таким образом объявленный генералом недельный отпуск за сбитый из винтовки самолёт. Здесь он весельчак, балагур, шутник, оптимист, а ведь это происходит в первые два года войны, самые тяжёлые.

Читатель видит Тёркина и в самых трагических ситуациях любой войны: как отступали на восток, оставляя родную землю оккупантам; как выходили из окружения, гибли на переправе под огнём противника, в разведке за языком, в рукопашном поединке с немцем, в тяжелейших боях за населённый пункт Борки. Собственно боевых сюжетов о смертельной солдатской работе в поэме меньше, чем сюжетов о фронтовом быте, буднях. Но нет ни в тех, ни в других и налёта риторики, даже малой толики идеализации ни ситуаций, ни героя. Исследователь В. М. Акаткин справедливо подметил, когда писал применительно к творчеству раннего Твардовского о его «нарочитом натурализме»: «Твардовский намеренно удерживает себя на уровне бытовой достоверности… дабы не уйти в риторику, не приукрасить реальных мук и тревог людей». Автор писал так о поэме «Страна Муравия»; ещё большее подтверждение находит мысль эта в «Василии Тёркине».

Война начала отсчёт четвёртого года, она повернула на Запад, и вот уже бьёт «Берлину у заставы судный час». Вот сейчас бы «разойтись» балагуру и шутнику Тёркину. Но нет! Теперь у автора Тёркин уже другой: «любимец взводный в шутки не встревал, // думой занятый своей». Да и в самой поэме, вернее в пяти её последних сюжетах-главах всё трагичнее подтекст, физическое почти ощущение тяжелейшей ноши, возложенной на солдатские плечи — нравственного бремени возмездия: «Грозен час, страшна расплата // За мильоны душ и тел», – когда солдат, исполняя долг расплаты, вынужден причинять страдания другим. Вот почему в победный этап войны Тёркин вступает «страдальчески счастливым», более того – именно сейчас он впервые заплакал, что вообще разрушает традиционные требования поэтики классицизма к характеру эпического персонажа. Впрочем, у Гомера мститель, варварски жестокий Ахиллес, в финале поэмы тоже заплакал. Интуиция ли, художественный ли вкус подсказали древнегреческому барду закончить «Илиаду» не картиной жестокой расплаты за поруганную честь Эллады, о чём читаем у Вергилия в «Энеиде», а трогательным сюжетом встречи Ахиллеса с отцом убитого им Гектора, троянским царём Приамом.

Не та ли «память жанра» (М. Бахтин) подсказала поэту двадцатого века закончить свою героическую поэму не торжеством победителей, не знаменем Победы над рейхстагом, что вполне соответствовало бы святой правоте Великой Отечественной. Вот бы сейчас и подняться можно до патетических высот справедливости. А поэма заканчивается самым бытовым событием – сценой в бане, нарочито почти натуралистичной. Поэт «ведёт речь похвальную бане». Куда уж приземлённое и по лексике концовка. Здесь «голый люд» «кости прогрел», «спины трёт», «мозоли мочит», «моет платочек носовой», «надевает новые подштанники». Какая благостная картинка, а ведь это мстители пришли, будем помнить, несущие, как обет, тяжёлое бремя возмездия.

Высокий этический пафос, свойственный эпосу по определению, благородство русского характера, ненавязчиво подчёркиваемое в каждом эпизоде поэмы, но позволили Твардовскому закончить свою героическую сагу победным апофеозом, неизбежно жестоким со стороны победителей. Ведь герой её пришёл на вражескую землю «двойною, тройною ношей нагружен». Он и жертва, и освободитель, и мститель.

Первые две ипостаси героя художественно воплощены в главах «Про солдата-сироту» и «По дороге на Берлин». Тёркина-мстителя мы не видим в поэме: русский поэт-эпик не опускается до ветхозаветного «око за око». Вот почему финальный акт Великой Отечественной отражение нашёл не в поэме, а в двух стихотворениях, объединённых в цикл «Возмездие», написанных осенью сорок четвёртого, когда кровавый вал войны выкатился за пределы наших границ. Структурно они не включены в поэму, но в морально-этическом аспекте общего её замысла несомненно завершают её.

Картины мщения в поэме нет; закономерный сё финал допишет автор в «Возмездии», где характер Тёркина представлен не в режиме прямого диалога. Это его внутренний монолог, оформленный как авторский текст: ведь самому Тёркину органически не свойственна малейшая пафосность выражения. Но по сути эти два стихотворения есть диалоги Тёркина с вражеским солдатом, с немецкой матерью, исполненной скорбей от пришедшей на её порог войны. «Да, мы иных, чем ты, кровей,// Иных знамён солдаты, // И мы сегодня по твоей // Земле идём с расплатой… // И мы тревожим чуждый кров // Священной мести ради»… Да, месть жестока, беспощадна. Но за что мстит русский солдат? В «Возмездии» дан потрясающий перечень этих «за что», объясняющий и почему Тёркин «тройною ношей нагружен», и почему «места нет пощаде». «И не у нас её проси, // Мы будем мёртвых глуше. // Проси у тех, чьи на Руси // Сгубил безвинно души. // Проси у тех, кого ты сжёг, // Зарыл в земле живыми // … Проси у тех, кого раздел // В предсмертный час постылый. // Проси у девочки у той, // Что, в дула ружей глядя, // Спросила с детской простотой: // – Чулочки тоже, дядя? // Проси пощады у неё, // А мы щадить не вправе».

Этими обжигающими строками из «Возмездия» по сути и заканчивается эпос о Великой Отечественной, начатый «Василием Тёркиным», хотя оно и не включено в композиционную структуру поэмы. Точно так и не иначе думал русский солдат, вступая на вражескую землю. Да сказать не мог: горло перехватывает от боли, и не слепой и безрассудной, а благородной ярости. Таков подлинно эпический размах и высокий этический пафос поэмы, созданной буквально в пламени тяжелейшей войны. Очевидно, что не случайно так мало писал о ней поэт в послевоенные годы, всего несколько стихотворений, в том числе и потрясающие «Я убит подо Ржевом» и «Жестокая память». Тема исчерпана полностью, в пределах, по крайней мере, художественных возможностей жанра героической поэмы. Твардовский писал свою поэму, следуя, несомненно, идущей ещё от античности традиции содержательного и художественного построения героического эпоса, зафиксированного в эстетике классицизма как норма и обязательное правило для «жанров высоких», к каковым относится и эпическая поэма. Русский поэт в веке двадцатом возродил в наиболее «чистом» виде героическую поэму, прародительницу всех последующих её модификаций, обогатив классический жанр новыми художественными открытиями. Связаны они, прежде всего, с тем, что в ней нет так называемого пафоса исторической дистанции, ведущей обычно к некоторой идеализации и изображаемых событий, и их участников.

Давний спор XIX века о жанре поэмы не нашёл завершения и поныне: роман как ведущий представитель эпического рода отвлёк силы теоретиков. И сейчас в литературном энциклопедическом словаре перечисляется с десяток жанровых разновидностей поэмы – от героической до лиро-эпической и дидактической. Собственно, не выработаны и критерии классификации столь многоликой жанровой формы эпического рода литературы. Жанровой специфике поэм Твардовского вообще и «Василия Тёркина» в частности явно недостаточно уделили внимания исследователи его творчества. А. Македонов, анализируя её, использует следующие определения: «нового типа эпическая поэма», «эпос бегущего дня», «эпос народной битвы», «новый небывалый в истории поэзии жанр», «синтез героического и бытового». Они имеют основания; но, на наш взгляд, термин «героическая поэма», как его понимали теоретики классицизма, включает в себя все перечисленные выше характеристики. И «Василий Тёркин» может быть по праву удостоен этого звания.

Автор воскресил в веке двадцатом жанрового первенца эпического рода литературы, классическим образцом которого считается «Илиада». Его поэма с примыкающим к ней циклом «Возмездие» может быть заслуженно поставлена рядом с нею по масштабу и событий, нашедших в ней художественное воплощение, и характера главного героя – воина, защитника Отечества. Это действительно национальный героический эпос Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В славе и скорби первых послевоенных десятилетий современники, естественно, не могли заметить таких достоинств поэмы.

Дети Тёркиных уже в веке XXI, слава Богу, начинают постигать новаторство и всю глубинную мощь поэтического гения её автора. Ст. Куняев, назвав «Василия Тёркина» наряду со «Страной Муравией» «великим эпосом современной русской литературы», обозначил новый вектор исследований творчества А. Твардовского. И дал ответ на сетования поэта старшего поколения по поводу того, что якобы «промчался век эпических поэм».

Виктор ЗДОЛЬНИКОВ

«Наш современник», № 5, 2020

литература война Твардовский

Народные мотивы

Избранный автором жанр не случаен. Поэма Твардовского «Василий Теркин» близка по своему языку, звучанию и духу фольклору, а, как известно, данная стихотворная форма как раз изначально и возникла именно как народная эпическая песнь, как своего рода сказание, предание о каком-либо героическом событии. И автор всецело следует данному принципу: он как бы намеренно отказывается от литературных и лингвистических ухищрений и выражает свою мысль предельно просто, языком, похожим на тот, каким были в свое время написаны старинные песенные поэмы. Такая форма позволила ему много заимствовать из народной разговорной речи. Поэма Твардовского «Василий Теркин» следует традиционным фольклорным мотивам. В ней много частушек, поговорок, пословиц, а некоторые высказывания и целые выражения из данного произведения, в свою очередь, стали фразеологизмами, что свидетельствует о высшей степени популярности героя.

Постановки

Поэма неоднократно становилась литературной основой для спектаклей. Наиболее известные постановки:

- 1961 — Театр имени Моссовета, постановка А. Л. Шапса. В роли Василия Тёркина

— Олег Анофриев[24] - 1972 — Театр имени Моссовета, постановка Б. Е. Щедрина. В роли Василия Тёркина

— Юрий Кузьменков, Олег Щетинин, Вячеслав Бутенко, Александр Леньков, Владимир Дёмин, Леонид Евтифьев, Евгений Стеблов[24]. - 1973 — Московский театр оперетты. Музыка А. Новикова. Пьеса П. Градова (по мотивам А. Твардовского). Постановка И. Туманова. Режиссёр Н. Пронин. Дирижер Э. Абусалимов. Художники Б. и А. Кноблок. Художник по свету И. Вишневский. Балетмейстер М. Камалетдинов. Хормейстеры М. Внукова и Е. Колганов.[25]

- 1979 — моноспектакль, читает Олег Табаков[26].

- 2004 — Санкт-Петербургский драматический театр «Патриот» РОСТО, постановка Г. Егорова / Василий Тёркин

— Геннадий Егоров[27]. - 2005 — МХАТ, постановка Т. Дорониной / Василий Тёркин

— Сергей Габриэлян[28][29].

Композиция

Поэма «Василий Теркин», содержание которой по сути представляет собой воспроизведение военного быта, стала так дорога читателю именно потому, что она очень тепло и трогательно рисует обычные картины трудного военного времени. Произведение состоит из тридцати глав, авторского пролога и эпилога; впрочем, поэт сразу в самом начале оговаривается, что его книга не имеет ни начала, ни конца. Такая идея продолжает намеченную им прежде тему о бесконечности времени, о долгой дороге, о жизни и смерти. Это придает особый философский смысл произведению, заставляя читателя задуматься о судьбе, об общей беде, о тяготах войны. Глава «Переправа» справедливо признается большинством критиков главной и центральной частью всего произведения.

Содержание

Каждый отрывок посвящен какому-либо эпизоду из жизни любимого героя. Причем автор не делает акцент на изображении героических подвигов своего персонажа, напротив, он очень часто показывает его в простой обстановке, в периоды затишья, во время переходов, на стоянках и так далее. Тема поэмы «Василий Теркин» — это изображение жизни простого бойца, который, несмотря на ужасы войны, не потерял оптимизма и верит в победу. Даже в самых трудных обстоятельствах он никогда не унывает, и тем полюбился читателю.

Наиболее значимыми частями произведения являются следующие: описание подвига Теркина во время переправы, его бой со Смертью, изображение персонажа на перевале, эпизод со сбитым самолетом, обед героя со старым солдатом. В этих сценах автор стремится показать своего персонажа с разных сторон: в каждой из этих глав он предстает перед читателями в узнаваемых ситуациях, таких, через которые прошли тысячи советских солдат.

Образ главного героя

Проводя анализ стихотворения «Василий Теркин», учащемуся необходимо описать главного персонажа поэмы. Основное действующее лицо произведения – вымышленный персонаж Василий Теркин. Несмотря на все тяготы военной жизни, он сохраняет жизнерадостность, искренность. Образ Теркина является собирательным. В нем есть все то, что характерно для многих простых солдат:

«Парень в этом роде

В каждой роте есть всегда,

Да и в каждом взводе».

Однако в Теркине все это воплотилось ярче, самобытнее. Герою свойственна и мудрость, и светлый взгляд в будущее, и выносливость, и терпение, и жизненная смекалка. Основная же черта героя – любовь к своей стране.

Он постоянно вспоминает о своих родных местах, столь дорогих каждому сердцу. Не может не привлекать читателя в Теркине и величие его духа. На поле боя он оказывается не ради удовлетворения воинского инстинкта, а ради сохранения жизни на земле. Все, что вызывает у героя поверженный враг, – это чувство жалости.

Теркин скромен, хотя иногда может и немного прихвастнуть. Читатель имеет возможность наблюдать за Василием в различных ситуациях. И везде можно отметить положительные качества героя. В компании товарищей он веселится, старается поднять дух побратимов. Когда же он идет в атаку, то становится примером для других бойцов, проявляет смелость и находчивость.

Сюжет

Вот Теркин вплавь переправился через ледяную реку для того, чтобы передать важное сообщение о местоположении врага и действиях советских войск. При этом автор не подчеркивает героичность этого поступка, напротив, он описывает эту сцену таким образом, что читатель понимает, что точно так же поступил бы любой другой солдат на месте Теркина. В данном описании, как, впрочем, и во всей поэме, отчетливо слышится авторский голос, который как бы незримо присутствует при описанной сцене, дает свои суждения, комментарии происходящему, и это придает повествованию достоверность и правдивость.

Вообще, фигура самого Твардовского угадывается в рассказчике: он сам периодически вступает в диалог со своим персонажем, обращается к нему с разными вопросами, выражает ему свое сочувствие либо восхищается им. В главе «На привале» чувствуется особенно теплое отношение поэта к своему герою. Автор изображает Теркина в самой обычной и узнаваемой обстановке, на солдатском отдыхе, с гармошкой в руках. Пожалуй, именно этот образ персонажа особенно полюбился читателям, поскольку восходит к традиционным представлениям об обычном крестьяне-труженике, который в минуту отдыха поет и играет на гармошке. Недаром на одном из памятников Василий изображен как гармонист.

Образ

В главе, посвященной разговору Теркина со старым солдатом, Твардовский снова показывает своего героя в простой среде, среди крестьян, что еще раз сближает его с простым народом. Оба солдата ведут разговор о войне и за этой беседой сразу находят общий язык. В этом состоит отличительная особенность характера героя: куда бы он ни попал, он сразу находит общий язык с окружающими. Разумеется, поэт не мог обойти вниманием и военные заслуги своего героя: помимо эпизода с переправой он еще, например, сбивает вражеский самолет. Обращает на себя внимание то, как автор описал последний эпизод: о том, что самолет был сбит именно Теркиным, читатель узнает только в конце, когда командование начало разыскивать героя. Таким образом, созданный Твардовским образ народного героя Василия Теркина фактически олицетворяет в своем лице весь народ.

Ссылки

В Викицитатнике есть страница по теме Василий Тёркин

| Викиновости по теме: | |

| Ко дню 70-летия Победы создали камнерезную скульптуру Василия Тёркина | |

- [www.lib.ru/POEZIQ/TWARDOWSKIJ/terkin.txt Текст поэмы на портале Lib.ru]

- Твардовский Александр.

[lib.ru/POEZIQ/TWARDOWSKIJ/as_ter.txt Как был написан «Василий Теркин» (ответ читателям)].

- Буртин Юрий.

Исповедь шестидесятника. — Прогресс-Традиция, 2003. — ISBN 5-89826-181-8. - [www.sovlit.net/tyorkin/wounded.html Перевод на английский язык (translated by: Alex Miller)]

Оценка

Народная эпопея оправданно получила всеобщее признание. Ее высоко оценили такие видные писатели, как Пастернак, Фадеев, Бунин. Читатели в свих письмах к автору просили продолжения. И только цензурный комитет был недоволен тем, что Твардовский не показал в своем произведении роль коммунистической партии. Однако сам автор признавался, что подобные отступления нарушили бы весь замысел произведения, и поэтому на свой страх и риск продолжал писать в том направлении, в каком считал нужным. По недавно проведенному опросу поэма вошла в топ наиболее читаемых произведений, посвященных военной тематике. Произведение входит в школьную программу и заслуженно пользуется популярностью и в наши дни.

🗹