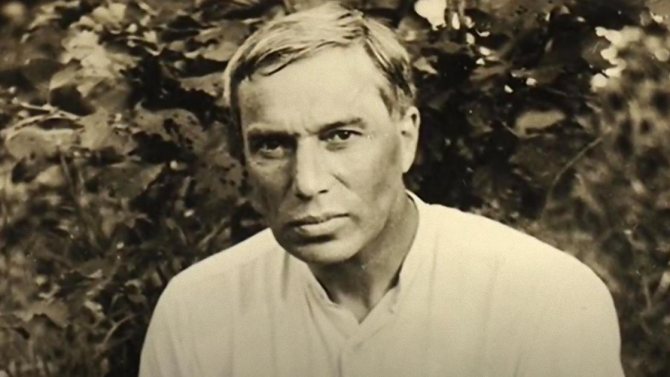

Борис Пастернак: YouTube/ТОП 10 ФАКТОВ Один из ярчайших писателей прошлого века — Борис Пастернак. Биография этого талантливого человека полна испытаний: его творчеству аплодировали во всем мире, но в родной стране подвергали травле и гонениям. Каким был при жизни и через что ради своих убеждений прошел Пастернак? Краткая биография, представленная ниже, даст ответы на эти вопросы.

Особенности поэзии

Прежде чем приступать к анализу стихотворений Пастернака, нужно отметить особенности его поэзии. Его лирику отличает особое отношение к природе. В описание природы Пастернак добавляет философские размышления, передавая через нее внутреннее состояние лирического героя. Поэт показал самобытность природы: до этого она передавалась через восприятие лирического героя.

Также одной из отличительных особенностей творчества Пастернака является акцент на теме поэта и поэзии. Он считал, что поэт не должен стремиться к славе, показной шумихе. Известность он должен заслужить, прокладывая самостоятельно свой творческий путь.

Стихотворения Пастернака отличаются особой метафоричностью. Именно при помощи метафор поэту удается передать ощущения природы независимо от восприятия человека. Тем самым он показывал единство окружающего мира. Поэт уделял внимание и звуковому оформлению: смысловое содержание должно было соответствовать его оформлению.

«Быть знаменитым некрасиво»: анализ

Поэт считал, что творческий человек не должен ставить своей целью только лишь известность и успех. Он должен был стремиться к самоотдаче, реализации своего творческого потенциала. Это нужно отметить в анализе стихотворения Пастернака «Быть знаменитым некрасиво».

Первая строка этого творения – это замечательный пример того, как произведение может заинтересовать читателя с самого начала. Именно в этой строчке поэт высказывает свое отношение к славе. Пастернак учит читателя быть скромным и благородным.

Это произведение относится к позднему периоду творчества поэта. Тогда Пастернак стал больше времени уделять переводам и поддержке своих друзей. Некоторые критики отмечают, что этим стихотворением он противопоставил себя другому поэту того времени – Маяковскому, который купался в лучах славы. Борис Пастернак считал, что из-за славы можно забыть о том, что творческий человек должен думать о том, чтобы оставить след в сердцах людей и помочь реализоваться своему таланту.

Борис Пастернак: детство и юность

Борис Леонидович Пастернак появился на свет в 1890 году в Москве. Мальчик рос в творческой семье:

- отец — художник Леонид (Исаак) Пастернак;

- мать — пианистка Розалия Кауфман.

За год до рождения сына они перебрались в Москву из Одессы. Борис — старший ребенок в семье, у него был брат Александр и сестры — Жозефина и Лидия.

Будущего писателя с ранних лет окружали люди искусства: в доме Пастернаков часто бывал Толстой, Левитан, Рахманинов и другие. В юношестве Борис познакомился с композитором Александром Скрябиным, который вдохновил его на занятия музыкой. Юноша занимался по программе консерватории, успел написать несколько произведений для фортепиано.

Но спустя шесть лет ему пришлось отказаться от музыкальной карьеры. Как позже признавался писатель, ему очень сложно далось это решение. Но, как бы ни любил музыку, из-за отсутствия слуха он не смог бы достичь совершенства.

Борис хорошо учился в гимназии и в 1909 году с отличием окончил ее. Отказавшись от музыки, он не сразу выбрал профессию. Сначала поступил в Московский университет на юридическое отделение, но позже решил заняться философией.

В 1912 году на семестр отправился в немецкий город Марбург, где обучался у философа-неокантианца Германа Когена. Профессор склонял Пастернака к карьере в Германии, но тот потерял интерес к философии. Вернувшись в Москву, Борис закончил учебу, но так и не забрал свой диплом — он до сих пор хранится в архивах университета.

Борис Пастернак: YouTube/Лабиринт, книжный интернет-магазин

Из-за детской травмы Пастернак был освобожден от воинской службы: в тринадцатилетнем возрасте он упал с лошади и сломал ногу. Кость срослась неправильно, и писателю всю жизнь приходилось скрывать хромоту.

Во время учебы в Германии Пастернак Борис сделал предложение подруге юношеских лет Иде Высоцкой. Объяснившись, он получил отказ. В тот же год вместе с семьей юноша посетил Венецию. Эти и многие другие эпизоды, которыми насыщена биография Пастернака, позже нашли отражение в его творчестве.

Кратко о стихотворении «Гамлет»

Это произведение является особенным – именно оно открывает цикл стихотворений, написанных Юрием Живаго. В нем поднимается непростая тема взаимоотношения человека и общества. В анализе стихотворения «Гамлет» Пастернака следует отметить, что здесь важную роль играет конфликт героя и общества.

Лирический герой понимает, что человеку приходится притворяться. И он был согласен играть эту роль. Но со временем герой понимает, что не в этом его предназначение. Он отказывается принимать лицемерие, навязанное обществом. Гамлет Пастернака готов к трудностям, с которыми ему придется столкнуться, но внезапно осознает, что сражаться ему придется в одиночку.

Гамлета Пастернака не стоит сравнивать с доктором Живаго. Это самостоятельный герой, имеющий свои убеждения и особый внутренний мир. Это герой, который готов бороться с несправедливостью общества за свободу и возможность раскрыться творческому потенциалу.

Борис Пастернак: творческий путь

Уже в 1909-м Борис Пастернак начал писать стихи, но никому не рассказывал о своем увлечении. Однако после поездки в Германию решил примкнуть к другим литераторам. Он вступил в поэтическую группу «Лирика», где издал свои первые стихи.

В 1913 году вышел первый сборник стихов Пастернака под названием «Близнец в тучах». Однако, как считал сам Пастернак, стихи были далеки от совершенства. Со временем многие из них он доработал или переписал полностью.

В 1916 году издал второй сборник — «Поверх барьеров». В это время Пастернак жил на Урале под Пермью. Считается, что этот город и стал прототипом Юрятина из «Доктора Живаго».

Третья книга «Сестра моя — жизнь» вышла в 1922-м: большинство стихотворений, вошедших в нее, были написаны еще в 1917 году. Этот сборник принес поэту славу и признание.

В тот же период он познакомился с Владимиром Маяковским, который оказал большое влияние на жизнь и творчество Пастернака. В 1920-х поэт входил в литературную группу «ЛЕФ» Маяковского, издал сборник «Темы и вариации», роман в стихах «Спекторский» и ряд других произведений.

Борис Пастернак: YouTube/Студия Лавр

В 1931 году состоялось знаковое для поэта путешествие в Грузию. Здесь родились многие его стихотворения, вошедшие в цикл «Волны» (позже он стал частью книги «Второе рождение»). Пастернака глубоко впечатлила история и культура Грузии:

- он приезжал сюда повторно и много писал о ней;

- тепло дружил с грузинскими деятелями искусства;

- переводил грузинские произведения на русский;

- устраивал вечера грузинской поэзии в Москве.

В 1935 году Пастернак писал письма Иосифу Сталину, заступаясь за мужа и сына поэтессы Анны Ахматовой. После этого их освободили из тюрем. Писатель поблагодарил Сталина, отправив в подарок книгу со своими переводами грузинской лирики.

Портрет Пастернака, написанный его отцом, 1910: Wikipedia/Л. Пастернак

До этого момента творчество Пастернака было признано властью, но к концу 1930-х годов все изменилось:

- Поэта стали упрекать в неправильном мировоззрении и требовали изменить творческую направленность.

- Отстранившись от литературной жизни, Борис Пастернак занялся переводами зарубежной классики. Они давали ему средства для существования и шанс на самореализацию: качественные переводы Пастернака, в частности произведений Шекспира, впоследствии стали классическими.

Поскольку Бориса освободили от службы, то во время войны он прошел курс и стал военным корреспондентом на фронте. В послевоенные годы снова занялся переводами, а также на протяжении десяти лет писал свое главное произведение — «Доктор Живаго».

В романе нашли отражение откровенные взгляды Пастернака на события тех лет, поэтому в СССР его подвергли критике и не допустили к печати. Зато в 1958 году роман опубликовали за рубежом, и публика высоко его оценила.

Когда писателю была присуждена Нобелевская премия, Пастернак стал объектом травли со стороны советской власти и коллег. Из-за сильного давления он был вынужден отказаться от награды.

Кратко о произведении «Ночь»

Это творение отличается от других произведений поэта. В анализе стихотворения «Ночь» Пастернака следует отметить, что через призму обыденных профессий он рассуждает о творчестве. Все перечисленные занятия объединяет то, что люди бодрствуют в темное время суток.

Благодаря этому читатель может представить мир, в котором нет сна. Он бескрайний, таинственный и прекрасный. Поэт предупреждает о том, что художнику не до сна – он всегда должен быть готов творить. Следует отметить, что многие творческие люди считали ночное время наиболее подходящим для творчества. Сам Пастернак любил это стихотворение и с удовольствием декларировал его слушателям.

Кратко об известном творении «Февраль!..»

В кратком анализе стихотворения «Достать чернил и плакать» Пастернака следует отметить, что главная его тема – это наступление весны, пробуждение поэзии и вдохновения. Черный цвет в этом произведении – это не цвет печали, а наоборот, признак весны, пробуждения земли после зимы.

Для поэтов весна является новым источником для вдохновения. К ним приходят новые силы для того, чтобы создавать прекрасные произведения. Таким образом автор показал единство природы и творчества.

В проведенном анализе стихотворений Пастернака показано, как он тонко чувствовал окружающий мир и стремился познать его. Его произведения не только наполнены философским смыслом, но и очень метафоричны. Именно эти особенности выделяют поэзию Бориса Пастернака среди других поэтов ХХ века. А его произведения являются достоянием русской поэзии и литературы.

Будь умным!

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05

Художественное своеобразие лирики Б. Пастернака

Я б разбивал стихи, как сад.

Б. Пастернак

В ряду великих художественных открытий русской литературы XX века поэтическая система Бориса Пастернака по праву занимает одно из первых мест наряду с творчеством Блока и Маяковского. У каждого поэта свой “образ мира, в слове явленный”. Зрительное ощущение всякого человека избирательно и отлично от восприятия других. В этом отношении художник ? человек вдвойне, ибо ему предстоит не просто увидеть мир, но и представить его вновь, уже преображенным, пропущенным через призму творческого воображения. Поэтическая картина мира, таким образом, является собственностью самого автора, и происходящее в ней существует по его законам.

Отложив томик поэзии Пастернака, задумаемся о том неповторимом мире, который создал поэт.

С первых строк нас поражает чувство преклонения и восторга перед всем живым ? а живет у Пастернака все, что вообще “имеется”: дворы, сад, сумрак, весна, гроза, улицы, песок. Поэт “взахлеб” спешит рассказать нам о феврале:

Пока грохочущая слякоть

Весною черною горит.

Каждое мгновение жизни прекрасно, равно как прекрасны все ее проявления: поэзия Пастернака не знает деления на большое и малое, низменное и возвышенное, живое и неживое. Взгляд автора схватывает все, слух ? все слышит, а речь все объемлет:

Слепого полдня желатин,

И желтые очки промоин,

И тонкие слюдинки лъдин,

И кочки с черной бахромою.

Поэт, как губка, впитывает в себя влагу жизни, пьет “горечь тубероз, небес осенних горечь… горечь вечеров, ночей и людных сборищ”, чтобы потом выжать себя на бумагу.

Эта “всеядность” означает всеприятие автором всего происходящего и существующего. Да, в жизни есть свои драмы, но… Стихотворение “Марбург”, шедевр раннего Пастернака, повествует о странной метаморфозе, произошедшей с героем после того, как ему отказала возлюбленная. Он замечает, что вокруг все продолжает жить, что “каждая малость”

Жила и, не ставя меня ни во что,

В прощальном значенье своем поднималась.

Постепенно боль отказа стихает: жизнь побеждает, и герой смотрит в лицо новому дню.

Герою стихотворения открылась врачующая сила мироздания. Но не следует забывать, что в начале была любовь. Именно любовь стала истоком, толчком к открытию мира. В поэзии Пастернака это чувство выступает в новом качестве. Законы любви ? это законы всеобщей связи явлений во всем мире. Как поэтично и в то же время исчерпывающе выражен он автором всего лишь двух строках:

Смотри: и рек не мыслит врозь

Существованья ткань сквозная.

Любовные конфликты у Пастернака лишены того трагического накала и нарочитой “несдержанности” чувств, которые свойственны им в лирике Маяковского и Цветаевой. Любовь в стихах поэта рушится не потому, что “есть в близости людей заветная черта”, как считает Ахматова. И еще менее из-за того, что всякий любовный дуэт есть одновременно дуэль, “поединок роковой”. Двое расстаются оттого, что

Сильней на свете тяга прочь

И манит страсть к разрывам.

И конфликты эти вовсе не безысходны: мы отметили это в “Марбурге”. Еще один пример ? в стихотворении из романа “Доктор Живаго”, называется оно “Объяснение”. Герой, расставаясь с возлюбленной, в некотором роде утешает ее:

Пройдут года, ты вступишь в брак,

Забудешь неустройства.

Оборот “вступить в брак” здесь не столько официальный, сколько возвышенный. Вступают в мир, в новую жизнь. В соответствии своей женской доле (“быть женщиной ? великий шаг”) героиня обретет новое счастье.

Поражает удивительное отношение Пастернака к женщине. Тема эта проходит красной нитью во многих его стихотворениях. Женский образ у поэта лишен крайностей других авторов. Это не “гений чистой красоты”, не воплощенное коварство, и изменчивость, не страдающая жертва мужского превосходства, не символ Вечной Женственности. Ощутимо какое-то неуловимое благоговение “пред чудом женских рук”, наделение женщины каким-то чудесным качеством. Это ? изначальная близость ее к природе, ее естественность, убедительность и утвердительность, достойные того, чтобы быть воспетыми:

Красавица моя, вся стать,

Вся суть твоя мне по сердцу,

Все рвется музыкою стать,

И все на рифмы просится.

Необычным образом представлена в лирике Пастернака природа. Мало чисто пейзажных описаний, мало описаний “чистой” природы. Все нарисовано как-то вперемешку: природа какая-то пригородная, и недаром любимое пространство поздних стихов автора ? поселок Переделкино. Пастернак не отделяет природное от культурного, рукотворного, а сближает их. Он одомашнивает стихии, он ? поэт, который живет, “в родстве со всем уверясь и знаясь с будущим в быту”. И потому в его стихах волны странно, но все же еще вполне “поэтично” шумят “в миноре”, однако похожи они на… вафли, которые печет прибой. Этот гастрономический образ не выглядит нелепым для того, кто знает Пастернака: в его “стихах он выражает сущность оригинального авторского подхода к миру, к природе.

Описывая чудесные мгновения жизни, поэт обыкновенно не устает их детализировать. Вся его поэзия ? своего рода гимн деталям, подробностям. Поэтическая декларация этого подхода к миру и творчеству ? стихотворение “Давай ронять слова…”. Настоящему творцу “ничто не мелко”:

он погружен в отделку

Кленового листа…

Жизнь существует в подробностях, в деталях ? в этом разгадка ее тайны. Описать ? значит, показать связи между предметами, их “взаимоотношения”, в каком-то смысле их любовь. Так, в одном из первых стихов Пастернака весна ? “черная”. Весна? Пора любви, надежд, и вдруг… Однако поэт хотел показать другое: после снежной, белой зимы обнажается черная почва, которая предшествует и питает зелень лета. Гимн деталям ? порою необычным ? становится гимном самой жизни.

Стихи Пастернака насыщены сложными метафорами, сравнениями. В этом “половодье образов и чувств”, как сказал о его поэзии О. Мандельштам, читатель часто просто теряется. Поэт пишет взахлеб, одним сплошным потоком, стремясь охватить явление в его сиюминутном облике. Так рождается новый синтаксис Пастернака, нарушающий нормы языка во имя экспрессии:

Так мочи летние, ничком,

Упав в овсы с мольбой: исполнъся,

Грозят заре своим зрачком,

Так затевают ссоры с солнцем.

Выразительность этих строк подчеркивается звуковыми повторами, аллитерацией, к которой всегда любил прибегать поэт.

Поэзия Пастернака в равной степени живописна и музыкальна (атмосфера детства поэта способствовала развитию различных художественных способностей). В ней ? желто-лимонные пруды, черные ручьи, красный воск мандаринов. Повтор схожих звуков в строфе как бы скрепляет текст, намекает на некие скрытые связи предметов: грачи “сорвутся в лужи и обрушат сухую грусть на дно очей” ? грусть тут как будто многократно усиливается за счет повтора гласной “у”.

Пастернак внес в стихи свое видение мира: “луга, осоку, сенокос, грозы раскаты” в их неповторимости и жизнетворящей силе. У него свое понимание мира и свой способ его выражения: экспрессивный, динамичный, метафоризованный. Сущность своего метода, как и право на него поэт определил в своих заметках так: “Гений есть кровно осязаемое право мерить все на свете по-своему, чувство короткости со вселенной, доступности всего живого”.

Список литературы

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта https://www.coolsoch.ru/

🗹