- Об авторе

- Недавние публикации

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814-1841)

Гордость русской литературы, великий русский поэт и прозаик, а также талантливый художник и драматург, произведения которого оказали огромное влияние на писателей 19-20 веков.

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814-1841) недавно публиковал (посмотреть все)

- Михаил Лермонтов ~ Русская мелодия (+ Анализ) — 10.09.2021

- Михаил Лермонтов ~ Свиданье — 10.09.2021

- Михаил Лермонтов ~ Сижу я в комнате старинной… — 10.09.2021

Смерть поэта Михаил Лермонтов

«Смерть поэта» («На смерть Пушкина») — стихотворение Михаила Лермонтова о трагической гибели Александра Сергеевича Пушкина и вине общества в смерти Поэта.

«Смерть поэта» стало стихотворением-памятником Лермонтову, создавшим ему громкую известность и проявившим его публичную позицию на социально-политическое положение России.

«На смерть А.С. Пушкина»

Отмщенья, государь, отмщенья! Паду к ногам твоим: Будь справедлив и накажи убийцу, Чтоб казнь его в позднейшие века Твой правый суд потомству возвестила, Чтоб видели злодеи в ней пример.

Погиб поэт! – невольник чести – Пал, оклеветанный молвой, С свинцом в груди и жаждой мести, Поникнув гордой головой!.. Не вынесла душа поэта Позора мелочных обид, Восстал он против мнений света Один как прежде… И убит! Убит!.. К чему теперь рыданья, Пустых похвал ненужный хор И жалкий лепет оправданья? Судьбы свершился приговор! Не вы ль сперва так злобно гнали Его свободный, смелый дар И для потехи раздували Чуть затаившийся пожар? Что ж? Веселитесь… – он мучений Последних вынести не мог: Угас, как светоч, дивный гений, Увял торжественный венок.

Его убийца хладнокровно Навел удар… Спасенья нет. Пустое сердце бьется ровно, В руке не дрогнул пистолет. И что за диво?.. Издалека, Подобный сотням беглецов, На ловлю счастья и чинов Заброшен к нам по воле рока; Смеясь, он дерзко презирал Земли чужой язык и нравы; Не мог щадить он нашей славы; Не мог понять в сей миг кровавый, На что он руку поднимал!..

И он убит – и взят могилой, Как тот певец, неведомый, но милый, Добыча ревности глухой, Воспетый им с такою чудной силой, Сраженный, как и он, безжалостной рукой.

Зачем от мирных нег и дружбы простодушной Вступил он в этот свет завистливый и душный Для сердца вольного и пламенных страстей? Зачем он руку дал клеветникам ничтожным, Зачем поверил он словам и ласкам ложным, Он, с юных лет постигнувший людей?..

И прежний сняв венок, – они венец терновый, Увитый лаврами, надели на него: Но иглы тайные сурово Язвили славное чело; Отравлены его последние мгновенья Коварным шепотом насмешливых невежд, И умер он – с напрасной жаждой мщенья, С досадой тайною обманутых надежд. Замолкли звуки чудных песен, Не раздаваться им опять: Приют певца угрюм и тесен, И на устах его печать. *** А вы, надменные потомки Известной подлостью прославленных отцов, Пятою рабскою поправшие обломки Игрою счастия обиженных родов! Вы, жадною толпой стоящие у трона, Свободы, Гения и Славы палачи! Таитесь вы под сению закона, Пред вами суд и правда – всё молчи!.. Но есть и божий суд, наперсники разврата! Есть грозный суд: он ждет; Он не доступен звону злата, И мысли и дела он знает наперед. Тогда напрасно вы прибегнете к злословью: Оно вам не поможет вновь, И вы не смоете всей вашей черной кровью Поэта праведную кровь!

Год написания: 1837

Стихотворение М. Ю. Лермонтова занимает в истории отечественной литературы особое место: это наиболее ранняя по времени и несравненная по поэтической силе обобщающая оценка исторического, всенародного значения Пушкина, его «дивного гения» для России, и в этом смысле выдающийся акт общественного, национального самосознания. — И. С. Чистова

Стихотворение написано на смерть Пушкина (Пушкин умер 29 января 1837 г.).

Автограф полного текста стихотворения не сохранился. Имеются черновой и беловой автографы первой его части до слов «А вы, надменные потомки».

Стихотворение имело широкий общественный резонанс. Дуэль и смерть Пушкина, клевета и интриги против поэта в кругах придворной аристократии вызвали глубокое возмущение среди передовой части русского общества. Лермонтов выразил эти настроения в мужественных, исполненных поэтической силы стихах, которые разошлись во множестве списков среди современников.

Имя Лермонтова, как достойного наследника Пушкина, получило всенародное признание. В то же время политическая острота стихотворения вызвала тревогу в правительственных кругах.

По рассказам современников, один из списков с надписью «Воззвание к революции» был доставлен Николаю I. Лермонтова и его друга С. А. Раевского, участвовавшего в распространении стихов, арестовали и привлекли к судебной ответственности. 25 февраля 1837 г. по высочайшему повелению был вынесен приговор: «Л[ейб]-гв[ардии] гусарского полка корнета Лермантова… перевесть тем же чином в Нижегородский драгунский полк; а губернского секретаря Раевского… выдержать под арестом в течение одного месяца, а потом отправить в Олонецкую губернию для употребления на службу, по усмотрению тамошнего гражданского губернатора».

В марте Лермонтов выехал из Петербурга, направляясь в действующую армию на Кавказ, где в это время находился Нижегородский драгунский полк.

В стихах «Его убийца хладнокровно» и следующих речь идет о Дантесе – убийце Пушкина.

Жорж Шарль Дантес (1812–1895) – французский монархист, бежавший в 1833 г. в Россию после вандейского мятежа, был приемным сыном голландского посланника в Петербурге барона Геккерена.

Имея доступ в салоны придворной русской аристократии, участвовал в травле поэта, закончившейся роковой дуэлью 27 января 1837 г. После смерти Пушкина выслан во Францию.

В стихах «Как тот певец, неведомый, но милый» и следующих Лермонтов вспоминает Владимира Ленского из романа Пушкина «Евгений Онегин». «А вы, надменные потомки» и следующие 15 стихов, по свидетельству С. А. Раевского, написаны позднее, чем предшествующий текст.

Это отклик Лермонтова на попытку правительственных кругов и космополитически настроенной знати очернить память Пушкина и оправдать Дантеса. Непосредственным поводом для создания последних 16 стихов, по свидетельству Раевского, послужила ссора Лермонтова с родственником, камер-юнкером Н. А. Столыпиным, который, навестив больного поэта, стал излагать ему «невыгодное» мнение придворных лиц о Пушкине и попытался защитить Дантеса.

Аналогичный рассказ содержится в письме А. М. Меринского к П. А. Ефремову, издателю сочинений Лермонтова. Существует список стихотворения, где неизвестный современник Лермонтова назвал ряд фамилий, позволяющих представить себе, о ком идет речь в строках «А вы, надменные потомки Известной подлостью прославленных отцов».

Это графы Орловы, Бобринские, Воронцовы, Завадовские, князья Барятинские и Васильчиковы, бароны Энгельгардты и Фредериксы, чьи отцы и деды добились положения при дворе лишь с помощью искательства, интриг, любовных связей.

Гвоздев 22 февраля 1837 г. написал ответ Лермонтову, содержавший строки, подтверждающие правильность первоначального чтения спорного стиха:

Не ты ль сказал: «Есть грозный суд!» И этот суд есть суд потомства…

Год написания: 1837

История создания

Стихотворение «Смерть поэта» было написано в 1837 году, сразу после трагической гибели А. С. Пушкина, и в ближайшие несколько дней разошлось в десятках тысяч экземпляров.

Молодой поэт был потрясён гибелью своего кумира и видел в этом высочайшую несправедливость.

Он первым сказал правду о смерти Пушкина, назвав и её официальную причину (дуэли были официально запрещены), и виновников. Даже ближайшие друзья Пушкина не сделали этого сразу.

Стихотворение распространилось с быстротой молнии. О Лермонтове узнала вся Россия.

Когда «революционные» по духу стихи Лермонтова дошли до императора, тот принял решение об отправке поэта на Кавказ.

«Дело о непозволительных стихах…»[ | ]

| В этой статье или разделе имеется избыток цитат либо слишком длинные цитаты. Излишние и чрезмерно большие цитаты следует обобщить и переписать своими словами. Возможно, эти цитаты будут более уместны в Викицитатнике или в Викитеке. |

Важнейшее документальное свидетельство обстоятельств написания стихотворения содержатся в следственных бумагах «Дела о непозволительных стихах, написанных корнетом лейб-гвардии гусарского полка Лермонтовым, и о распространении оных губернским секретарем Раевским». Оно начато 23 февраля, ему предшествовали много событий. Дело хранится в ИРЛИ, оп. 3, № 9, лл. 17—18[7]. Впервые бумаги опубликованы в «Вестнике Европы» 1887 г., № 1., П. Е. Щеголев, «Книга о Лермонтове», Л., 1929., вып. I, с. 262—267.

Началом следствия послужила записка от 19 или 20 февраля шефа жандармов А. Х. Бенкендорфа Николаю I о стихотворении «Смерть поэта» и о том, что генералу Веймарну поручено допросить поэта и обыскать его квартиры в Петербурге и в Царском Селе[10]:

Я уже имел честь сообщить вашему императорскому величеству, что я послал стихотворение гусарского офицера Лермонтова генералу Веймарну, дабы он допросил этого молодого человека и содержал его при Главном штабе без права сноситься с кем-либо извне, покуда власти не решат вопрос о его дальнейшей участи, и о взятии его бумаг как здесь, так и на квартире его в Царском Селе. Вступление к этому сочинению дерзко, а конец — бесстыдное вольнодумство, более чем преступное. По словам Лермонтова, эти стихи распространяются в городе одним из его товарищей, которого он не захотел назвать.

Резолюция Николая I: «Приятные стихи, нечего сказать; я послал Веймарна в Царское Село осмотреть бумаги Лермонтова и, буде обнаружатся ещё другие подозрительные, наложить на них арест. Пока что я велел старшему медику гвардейского корпуса посетить этого господина и удостовериться, не помешан ли он; а затем мы поступим с ним согласно закону».[10]

Бурнашев (В. П. Бурнашев, «М. Ю. Лермонтов в рассказах его гвардейских однокашников», «Русский архив», 1872, № 9, с. 1770—1781), затем Висковатов (П. А. Висковатов — «Вестник Европы», 1887, № 1, с. 329—347) рассказывает, что о дополнительных стихах Бенкендорф узнал на одном рауте (вероятно, у графини Фикельмон) от графини А. М. Хитрово, аттестовавшей их как стихи, оскорбительные для всей аристократии. На следующий же день Бенкендорф сообщил об этих стихах Николаю I, который до того уже успел получить их анонимную копию с надписью «Воззвание к революции».

Реакцию властей вызывала вторая редакция, дополненная 16 строками. Первая же редакция стихотворения не вызывала, как показывают свидетельства, недовольства царя.

С. А. Раевский говорит в своём показании: «Пронеслась даже молва, что В. А. Жуковский читал их его императорскому высочеству государю-наследнику и что он изъявил высокое своё одобрение». Сохранилось свидетельство, будто Николай I, прочитав стихотворение Лермонтова, сказал: «Этот, чего доброго, заменит России Пушкина», а великий князь Михаил Павлович заявил: «Ce poete en herbe va donner de beaux fruits» («От этого зреющего поэта надо ждать хороших плодов») (В. П. Бурнашев, «М. Ю. Лермонтов в рассказах его гвардейских однокашников», «Русский архив», 1872, № 9, с. 1770—1781).

Управляющий III отделением А. Н. Мордвинов, по словам А. Н. Муравьёва, сказал ему: «Я давно читал эти стихи графу Бенкендорфу, и мы не нашли в них ничего предосудительного» (А. Н. Муравьев, «Знакомство с русскими поэтами», Киев, 1871, с. 23).

Шли слухи, что дополнение написано не Лермонтовым. А. И. Тургенев писал 13 февраля 1837 года А. Н. Пещурову: «Посылаю стихи, кои достойны своего предмета. Ходят по рукам и другие строфы, но они не этого автора и уже навлекли, сказывают, неприятности истинному автору» («Пушкин и его современники», вып. II, с. 113).

Лермонтов был арестован предположительно 18 февраля (мнения исследователей о точной дате расходятся) и содержался в одной из комнат верхнего этажа Главного штаба, а затем с 27 февраля находился под домашним арестом в квартире Е. А. Арсеньевой до отъезда 19 марта на Кавказ через Москву. А. Н. Муравьев пишет: «Ссылка его на Кавказ наделала много шуму; на него смотрели как на жертву, и это быстро возвысило его поэтическую славу. С жадностью читали его стихи с Кавказа, который послужил для него источником вдохновения» (А. Н. Муравьев, «Знакомство с русскими поэтами», Киев, 1871, с. 23 и след.).

20 февраля у М. Ю. Лермонтова и С. А. Раевского сделан обыск.

21 февраля 1837 года арестован С. А. Раевский[11].

Объяснение корнета лейб-гвардии Гусарского полка Лермонтова:[источник не указан 1048 дней

]

Я был ещё болен, когда разнеслась по городу весть о несчастном поединке Пушкина. Некоторые из моих знакомых привезли её и ко мне, обезображенную разными прибавлениями. Одни — приверженцы нашего лучшего поэта — рассказывали с живейшей печалью, какими мелкими мучениями, насмешками он долго был преследуем и, наконец, принужден сделать шаг, противный законам земным и небесным, защищая честь своей жены в глазах строгого света. Другие, особенно дамы, оправдывали противника Пушкина, называли его благороднейшим человеком, говорили, что Пушкин не имел права требовать любви от жены своей, потому что был ревнив, дурен собою, — они говорили также, что Пушкин негодный человек, и прочее. Не имея, может быть, возможности защищать нравственную сторону его характера, никто не отвечал на эти последние обвинения. Невольное, но сильное негодование вспыхнуло во мне против этих людей, которые нападали на человека, уже сраженного рукою божией, не сделавшего им никакого зла и некогда ими восхваляемого; и врожденное чувство в душе неопытной — защищать всякого невинно осуждаемого — зашевелилось во мне ещё сильнее по причине болезнью раздраженных нервов. Когда я стал спрашивать: на каких основаниях так громко они восстают против убитого? — мне отвечали, вероятно, чтобы придать себе более весу, что весь высший круг общества такого же мнения. — Я удивился; надо мною смеялись. Наконец, после двух дней беспокойного ожидания пришло печальное известие, что Пушкин умер, и вместе с этим известием пришло другое — утешительное для сердца русского: государь император, несмотря на его прежние заблуждения, подал велиушно руку помощи несчастной жене и малым сиротам его. Чудная противоположность его поступка с мнением (как меня уверяли) высшего круга общества увеличила первого в моем воображении и очернила ещё более несправедливость последнего. Я был твердо уверен, что сановники государственные разделяли благородные и милостивые чувства императора, богом данного защитника всем угнетенным; но тем не менее, я слышал, что некоторые люди, единственно по родственным связям или вследствие искательства, принадлежащие к высшему кругу и пользующиеся заслугами своих достойных родственников, — некоторые не переставали омрачать память убитого и рассеивать разные, невыгодные для него, слухи. Тогда, вследствие необдуманного порыва, я излил горечь сердечную на бумагу, преувеличенными, неправильными словами выразил нестройное столкновение мыслей, не полагая, что написал нечто предосудительное, что многие ошибочно могут принять на свой счет выражения, вовсе не для них назначенные. Этот опыт был первый и последний в этом роде, вредном (как я прежде мыслил и ныне мыслю) для других ещё более, чем для себя. Но если мне нет оправдания, то молодость и пылкость послужат хотя объяснением, — ибо в эту минуту страсть была сильнее холодного рассудка. Прежде я писал разные мелочи, быть может, ещё хранящиеся у некоторых моих знакомых. Одна восточная повесть, под названием «Хаджи-Абрек», была мною помещена в «Библиотеке для чтения»; а драма «Маскарад», в стихах, отданная мною на театр, не могла быть представлена по причине (как мне сказали) слишком резких страстей и характеров и также потому, что в ней добродетель недостаточно награждена. Когда я написал стихи мои на смерть Пушкина (что, к несчастию, я сделал слишком скоро), то один мой хороший приятель, Раевский, слышавший, как и я, многие неправильные обвинения и, по необдуманности, не видя в стихах моих противного законам, просил у меня их списать; вероятно, он показал их, как новость, другому, — и таким образом они разошлись. Я ещё не выезжал, и потому не мог вскоре узнать впечатления, произведенного ими, не мог во-время их возвратить назад и сжечь. Сам я их никому больше не давал, но отрекаться от них, хотя постиг свою необдуманность, я не мог: правда всегда была моей святыней и теперь, принося на суд свою повинную голову, я с твердостью прибегаю к ней, как единственной защитнице благородного человека перед лицом царя и лицом божим.

— Корнет лейб-гвардии Гусарского полка Михаил Лермонтов

25 февраля 1837 года последовало высочайшее повеление:[источник не указан 1048 дней

]

Л-гв. гусарского полка корнета Лермонтова, за сочинение известных вашему сиятельству [Бенкендорфу] стихов, перевесть тем же чином в Нижегородский драгунский полк; а губернского секретаря Раевского, за распространение сих стихов и в особенности за намерение тайно доставить сведения корнету Лермонтову о сделанном им показании, выдержать под арестом в течение одного месяца, а потом от в Олонецкую губернию для употребления на службу, по усмотрению тамошнего гражданского губернатора.

Проблематика

Поэт со всем жаром негодования борется с проблемой человеческого равнодушия и социальной безучастности.

Сам Лермонтов в объяснительной записке Николаю II писал: «Я защищал честь того, кто уже не мог постоять за неё».

Его убивало стремление части просвещённого общества защитить не Пушкина, а Дантеса, замять историю, бросающую тень на жену поэта, его окружение и самого государя. Лермонтов объясняет миру истинное значение Пушкина, напоминая его убийцам о справедливости Божьего Суда.

Примечания[ | ]

- по Лермонтову: «я написал стихи мои на смерть Пушкина» (Объяснение корнета лейб-гвардии Гусарского полка Лермонтова.)

- «Смерть поэта» // Лермонтовская энциклопедия. — 1981 (текст)

- Борис Моисеевич Шубин.

История одной болезни. — Знание, 1983 год. - ? 1234

ФЭБ: Мануйлов. Лермонтов и Карамзины. — 1979. - ФЭБ: Лермонтов — Тургеневу А. И., 18 ноября 1839. — 1948 (текст).

- П. Щеголев

, Дуэль и смерть Пушкина, Л., 1928, 293;

К. Грот

, Дневник И. И. Козлова, Спб., 1906, 23. https://feb-web.ru/feb/litnas/texts/l45/l452026-.htm (недоступная ссылка). - ? 12

ФЭБ: Лермонтов. Смерть Поэта. — 1954 (текст). - Е. М. Хмелевская.

Арендт Николай Фёдорович

(неопр.)

.

Лермонтовская энциклопедия

. Фонд «ФЭБ». Дата обращения: 16 августа 2008. - Пушкин А. С. Сочинения в 5 т. — М.: ИД Синергия, 1999.

- ? 12

ФЭБ: Бенкендорф. Докладная записка о стихотворении Лермонтова «Смерть поэта» … — 1989 (текст). - ФЭБ: Хронологическая канва жизни и творчества М. Ю. Лермонтова. — 1981 (текст).

- ФЭБ: Пахомов. Живописное наследство Лермонтова (недоступная ссылка). — 1948 (текст).

- Friedrich Bodenstedt.

Michail Lermontoff’s Poetischer Nachlass. — Berlin: Verlag der Deckerschen Geheimen Ober-Hofbuchdruckerei, 1852. — С. 49—52. — 314 с. - ФЭБ: Розанов. Лермонтов в поэзии его современников (недоступная ссылка). — 1948 (текст).

- ФЭБ: Баранов. Отклик А. И. Полежаева на стихотворение Лермонтова «Смерть поэта» (недоступная ссылка). — 1952 (текст).

Система образов

Образы стихотворения построены через оппозицию «поэт-чернь», «поэт – его убийцы». Его «праведная кровь» противопоставлена «чёрной крови» злоумышленников.

Лермонтов обвиняет в случившемся не одного только Дантеса, а всё светское общество во главе с императором. Мир искусства для поэта выше мира земных ценностей.

Образ Дантеса окутан зимним холодом: «Его убийца хладнокровно навёл удар», «Не мог он знать в тот миг кровавый, // На что он руку подымал…».

На фоне этого чужого для России, пустого, ничего не значащего человека Пушкин выглядит как святой, принимающий терновый венец страдания. В его лице русская культура лишается своего средоточия, своего творца. Но этой гибелью преодолевается сама смерть, ведь поэзия Пушкина бессмертна.

Проблемы

Одна из главных проблем, поднятая Лермонтовым в стихотворении «Смерть поэта», это — непонимание. Когда человек чувствует себя одиноким в окружении людей, как правило, это еще хуже, чем когда он просто одинок. Толпа символизирует надежду встретить поддержку, и когда шансы обрести понимание медленно движутся к нулю, это способно ранить, тем более, творческую натуру. Что делать с этим недопониманием и как с ним бороться? Лермонтов просто ставит этот вопрос, но не отвечает на него, он лишь старается выразить свой ярый протест против общества, погубившего Пушкина. Именно злая молва вынудила его бросить роковой вызов. Сам он верил своей жене, но не мог больше терпеть анонимных писем и насмешек за спиной.

Стихотворение «Смерть поэта» — отклик на гибель Пушкина, поэтому Лермонтов ставит немаловажную проблему несправедливости в мире. Поэт погиб на дуэли еще молодым, не успевшим воплотить еще столько романов, повестей и стихов. Он сгорел, словно факел во тьме, а бессовестные разносчики сплетен остались в живых с лицемерной скорбью на лицах.

Возможно, какому-то читателю хочется помочь поэту и подсказать ему, но он теряется в догадках, что делать. Подстраиваться под толпу или противостоять ей? Лермонтов противостоит, но за это он был сослан в ссылку. Пушкин противостоял, но в строках Лермонтова, «пал оклеветанный молвой». Может, лучше подстроиться под общество, и жить будет легче? Великие творцы, вошедшие в историю своей библиографией, не хотят рассматривать этот вариант, но читатель невольно задается еще одним вопросом: стоит ли идти против всех, если порой это слишком дорогого стоит? Впрочем, на этот вопрос в строках автора отчетливо читается ответ: стоит.

Центральные персонажи

Центральные персонажи стихотворения – поэт и «молва».

Под молвой имеются в виду те, кого Лермонтов считал прямо или косвенно виновными в случившемся: супруга поэта Н. Н. Гончарова, Жорж Дантес и его дядюшка барон Геккерн, государственный цензурный комитет, сам государь.

Все эти люди, с точки зрения Лермонтова, являются убийцами Пушкина, «наперсниками разврата». В завершении стихотворения возникает образ Бога. Виновных ожидает божий суд, и никто из них не будет оправдан.

Сюжет

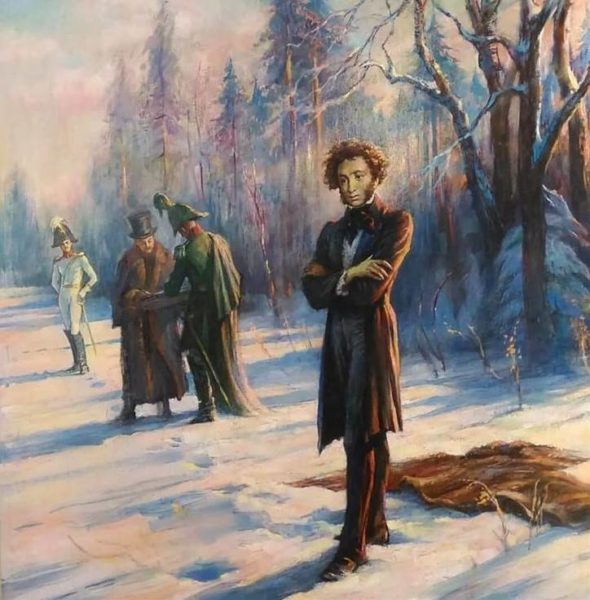

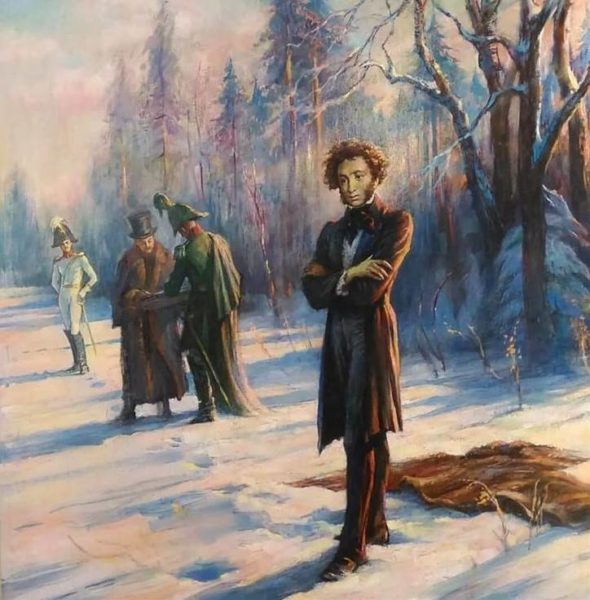

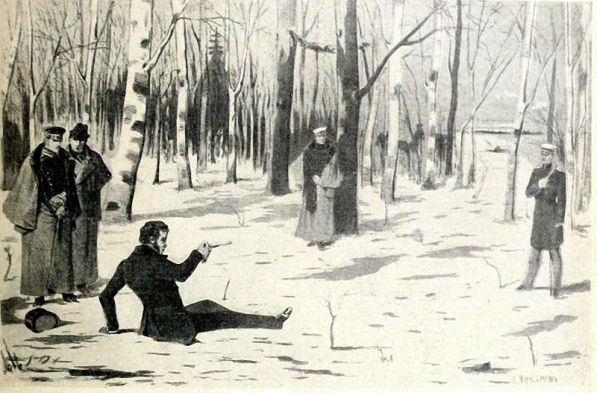

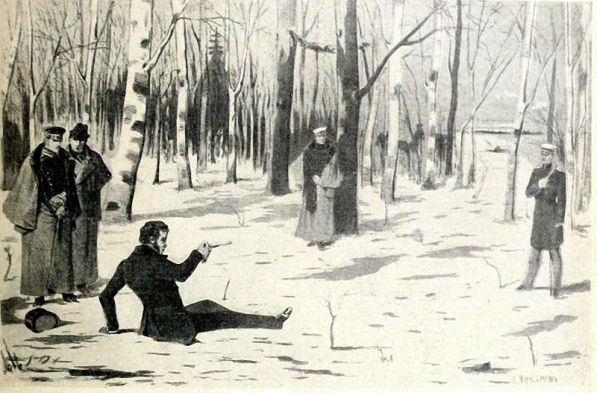

Сюжет стихотворения описывает гибель А.С. Пушкина вследствие ранения, полученного на дуэли с французским подданым Ж. Дантесом на Чёрной речке 27 января (8 февраля) 1837 года.

В случившемся автор винит светский круг, раздувавший в Пушкине огонь суетных страстей, всех, кто радостно бесчестил на словах его жену и его самого. Лермонтов проклинает убийцу поэта, напыщенного чужака, не понимавшего, на что он поднимает руку.

Он описывает трагизм последних минут Пушкина («Умер он с напрасной жаждой мщенья…», с терновым венцом страдания на челе), горько сожалеет о том, что уста поэта навек останутся немы.

Стихотворение завершается обращением к потомкам, от поспешного суда которых хочет защитить погибшего поэта Лермонтов. Он опасается возможного злословья и призывает помнить о высшем суде, для которого будут важны дела Пушкина – его стихотворения и поэмы.

ДУЭЛЬ НА ЧЁРНОЙ РЕЧКЕ

Все прошло, пролетело, пропало. Отзвонила дурная молва. На снега Черной речки упала Запрокинутая голова…

Антокольский Павел. Чёрная речка.

Глазунов Илья Сергеевич. А.С. Пушкин. Накануне. 1994

Жилет, в котором Александр Сергеевич Пушкин стрелялся на дуэли, хранящийся в мемориальном музее-квартире поэта в Санкт-Петербурге. Россия, Санкт-Петербург.

Непринцев Юрий Михайлович. Последняя минута.

Жаренко (Жей) Лаврентий Семёнович (Украина, 1899-1977) Перед дуэлью. 1939 г.

Волков Адриан Маркович. Дуэль Александра Пушкина с Жоржем Дантесом. 1869

Чичагов Константин Николаевич. Конец дуэли.

Шилов Виктор Викторович. Пушкин А.С. Дуэль.

Горбов Александр Александрович. Дуэль А.С. Пушкина с Ж. Дантесом. 1936

Соколов Пётр Петрович. Дуэль А.С. Пушкина с Дантесом. 1890

Художественные особенности

Язык стихотворения изобилует обращениями, риторическими вопросами, восклицательными предложениями.

Глаголы второго лица множественного числа усиливают тягостное чувство всеобщей причастности к смерти Пушкина.

Лермонтов не скупится на прямые и резкие характеристики героев драмы «убийца», «наперсники разврата», «пустых похвал ненужный хор», «жалкий лепет оправданья», «Свободы, Гения и Славы палачи».

Использование инверсии, назывных предложений, гипербол и градаций усиливает обвинительный и обличительный пафос стихотворения.

В тексте присутствуют книжные слова и выражения, поскольку трагическое начало стихотворения требует высокой лексики.

Анализ стихотворения Лермонтова «Смерть поэта» 3 вариант

Не секрет, что Михаил Лермонтов восхищался творчеством своего современника, Александра Пушкина, и считал его одним из ярких представителей русской литературы. Поэтому гибель кумира произвела на Лермонтова очень сильное впечатление. Более, того, он оказался одним и немногих, кто правдиво рассказал об этом трагическом событии, посвятив Пушкину одно из самых сильных и ярких своих произведений – стихотворение «Смерть поэта».

Оно состоит из двух различных как по размеру, так и по настроению частей. Первая из них представляет собой печальную элегию, в которой Лермонтов описывает трагические события января 1837 года. Однако уже с первых строк ясен подтекст стихотворения, в котором прямым убийцей Пушкина Михаил Лермонтов называет не дуэлянта Дантеса, а высшее общество, которое насмехалось над поэтом и унижало его при каждом удобном случае. Действительно, прямое либо косвенное оскорбление Пушкина при его жизни являлось чуть ли не национальным развлечением светского общества, которому предавались не только князья и графы, но и первые лица государства. Чего стоит одно только присвоение поэту царем Николаем I чина камер-юнкера в 1834 году, когда Пушкину уже исполнилось 34 года. Чтобы понимать всю степень и глубину унижения поэта, нужно учитывать, что подобного чина, как правило, удостаивались 16-летние юноши, которым отводилась роль придворных пажей.

В стихотворении «Смерть поэта» Михаил Лермонтов открыто говорит о лицемерии людей, которые при жизни унижали Пушкина, а после его смерти надели маску вселенской скорби. «… к чему теперь рыданья, пустых похвал ненужный хор и жалкий лепет оправданья?», — пытается обличить светское общество Лермонтов. И тут же намекает на то, что гибель Пушкина была неизбежной, так как, по преданию, смерть на дуэли поэту еще в юности предсказала гадалка, в точности описав внешность того, кто сделает роковой выстрел. Поэтому в стихотворении появляется достаточно загадочная строчка о том, что «судьбы свершился приговор».

Лермонтов не оправдывает Дантеса, на совести которого – гибель одного из самых талантливых русских поэтов. Однако он подчеркивает, что убийца Пушкина «дерзко презирал земли чужой язык и нравы». Тем не менее, люди, которые разжигали конфликт между Пушкиным и Дантесом, хорошо отдавали себе отчет в том, что на кон поставлена жизнь человека, который уже успел прославить русскую литературу. Поэтому именно их Лермонтов считает истинными убийцами поэта.

Вторая часть стихотворения, более короткая и емкая, наполнена едким сарказмом и напрямую обращена ко всем тем, кто виновен в гибели поэта. Их Лермонтов изображает в качестве «надменных потомков», заслуга которых лишь в том, что они появились на свет у прославленных отцов. Автор убежден, что так называемая «золотая молодежь» надежно защищена «сенью закона», поэтому избежит наказания за смерть Пушкина. Но при этом Лермонтов напоминает, что еще существует и Божий суд, который « недоступен звону злата». Перед ним всем явным и неявным убийцам поэта рано или поздно все равно придется предстать, и тогда справедливость наверняка восторжествует. Пусть не по законам земли, а по законам неба, которые автор считает более честными и справедливыми. «И вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь!», — убежден Лермонтов, не подозревая о том, что через несколько лет сам станет жертвой дуэли. И так же, как и Пушкин, погибнет не от пули, а от презрения и равнодушия общества, в котором пророки приравниваются к прокаженным, а поэты – к придворным шутам, не имеющим право на собственное мнение.

Размер, рифма, строфика

Стихотворение написано несколькими стихотворными размерами:

- начинается оно с любимого Пушкиным четырёхстопного ямба;

- вторая часть представляет собой вольный стих, составленный из чередующихся строф, написанных четырёхстопным, пятистопным и шестистопным ямбом.

В произведении используется перекрестная рифмовка (АБАБ). Шесть строф поэтического текста имеют разную длину.

Своеобразная строфическая нерегулярность и внутренняя аритмия передают смятения автора, неспособность говорить заданным языком и стилем о проблеме, всколыхнувшей всё русское общество. Исключительность лермонтовского сообщения подчёркивается данными формальными характеристиками.

Средства художественной выразительности

В стихотворении используется множество эпитетов: «венец терновый, увитый лаврами», «напрасной жаждой мщенья», «звуки чудных песен», «коварный шёпот насмешливых надежд», «свет завистливый и душный», «поэта праведная кровь».

Язык произведения богат сравнениями: «угас, как светоч, дивный гений», «подобный сотням беглецов, на ловлю счастья и чинов»…

Встречаются метафорические иносказания-символы: увитый лаврами венец терновый (похвалы, приправленные желчью), «приют его угрюм и тесен» (могила), «на устах его печать» (безмолвие смерти).

Основной приём, на котором выстраивается конфликт – это антитеза: «дивный гений – убийца хладнокровный», «вашей чёрной кровью поэта праведную кровь».

Эмоциональное напряжение передают аллитерации: «р», «п», «ч». Они напоминают резкий звук пистолетного выстрела.

Ассонансы с «а», «о», «э», «у», «и» соответствуют скорбному плачу, неудержимому рыданию, безысходной тоске и гневу автора.

Анализ стихотворения Михаила Лермонтова «Смерть поэта» 1 вариант

Анализ стихотворения Лермонтова «Смерть поэта» следует начинать с произошедших исторических событий, которые привели Лермонтова к написанию данного произведения. В январе 1837 года умирает Александр Сергеевич Пушкин. Весть о смерти такого талантливого человека, как Пушкин в его расцвете сил очень сильно потрясла Михаила Юрьевича. Трагическая кончина при довольно нелепых обстоятельствах не давала Лермонтову покоя. В порыве отчаяния и жажды справедливости автор пишет стихотворение «Смерть поэта». Бытует мнение, что в данном произведении Лермонтов выражает свое несогласие с политикой государства и многих высокопоставленных чиновников, оправдывающих поведение убийцы А.С. Пушкина.

Ещё по теме: Михаил Лермонтов ~ Поцелуями прежде считал…(+Анализ)

Данное произведение было написано в таком приемлемом для русского человека жанре, что сразу стало любимым и известным среди широкого круга читателей. Произведение переписывали, цитировали и заучивали наизусть. Несмотря на то, стихотворение посвящается гибели конкретного человека, судьба которого оборвалась трагическим образом, поэт вкладывает в свое творение и вечный вопрос противостояния добра и зла, темных и светлых сил.

В произведении «Смерть поэта» жизненный путь Пушкина представляется как многочисленные судьбы миллионов талантливых людей, ушедших из жизни очень рано.

О чем данное стихотворение?

Стихотворение «Смерть поэта» описывает не справедливую и раннюю гибель молодого и талантливого автора. Условно все стихотворение можно разделить на две половины. В первой половине идет полное описание трагической кончины А.С. Пушкина в 1837 году. Если внимательно вчитаться в написанные строки становится явным несогласие Лермонтова с позицией высшего общества, не раз критиковавшего и насмехавшегося над Пушкиным. В данном произведении Лермонтов осуждает надменное отношение высшего общества к талантливому поэту.

Вторая половина произведения написана как насмешка над виновниками в смерти поэта. Недаром высмеивающих творчество Пушкина Лермонтов называет «надменными потомками» прославленных отцов. Поэт выражается против стоящего в обществе мнения и говорит о Суде Божьим, который нельзя купить. К тому же в своем творении поэт говорит об обязательном наказании, ожидающем виновника в смерти Пушкина.

Жанр

Анализируя стиха «Смерть поэта» Лермонтова можно без сомнения разглядеть в его строках не только трагичность, но и моменты сатиры. И действительно лирическое произведение выдержано в жанре совмещающим элегию и сатиру. Драматичность происходящих событий, связанных с гибелью Пушкина, в полной мере раскрывается в первой части стихотворения. Элементы сатиры и даже сарказма присутствуют в последних 16 строках произведения. Такое редкое совмещение двух противоположных по значению элементов жизненного уклада, как элегия и сатира, наилучшим образом отражают состояние внутреннего мира Лермонтова.

Трагичность, связанная с гибелью Пушкина, как великого таланта России, сменяется призрачным отношением к мнению общественности, не стоящей частицы погибшего человека.

Главная идея стихотворения

Идейный смысл бессмертного произведения Лермонтова «Смерть поэта» заключается в протесте автора сложившейся общественной позиции, покрывающей преступника и безразличной к утрате литературного гения. Гибель Пушкина, как противника застоялым взглядам богатого общества, Лермонтов соединяет с восстанием против устаревших взглядов на миропонимание и происхождение человека.

В своем творении «Смерть поэта» Лермонтов темой и движущей силой общества считает богатые устои приближенных к государю лиц. Восставшего против такого неправильного понимания мира Пушкина общество игнорировало и избегало. Постигшее одиночество и нелепая смерть талантливого человека поджигает внутренний огонь противостояния и защиты в душе молодого Лермонтова. Михаил Юрьевич понимает, что противостоять одному против целого общественного уклада довольно сложно, но Пушкин осмелился и не убоялся гнева высокопоставленных чинов. Этим стихотворением Лермонтов показывает виновность общества в смерти поэта.

Способ стихосложения

Несмотря на трагичность и сарказм, преобладающие в произведении, Лермонтов использует многочисленные приемы стихосложения. В произведении четко видны сравнения: «Угас, как светоч», «Увял торжественный венок». Жизнь Пушкина автор стихотворения связывает со свечой, освещающей путь, но угасшей слишком рано. Вторая половина стихотворения насыщена антитезами между светом поэта и тьмой общества. Применение эпитетов: «пустое сердце», «миг кровавый» и метафор: «жалкий лепет оправданья», «на ловлю счастья и чинов заброшен» добавляет произведению дополнительную художественную выразительность.

После прочтения данного произведения в душе остается отзыв смерти поэта и противостояние неправильной гибели таланта.

Ещё по теме: Михаил Лермонтов ~ Арфа

Александр Пушкин и Михаил Лермонтов