- Сочинения

- По литературе

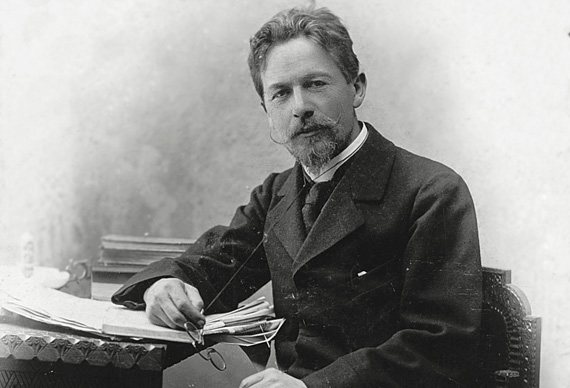

- Чехов

- История создания пьесы Вишневый сад

Работа над пьесой началась в 1901 году, когда Антон Павлович сообщил своей супруге о том, что задумал новую идею для написания работы. По его словам, она будет совершенно необычной и отличной от тех .что были написаны им ранее. С самого начала в этой работе должно было быть намного больше сатирического контекста, но в процессе работы эта идея утратила свое значение, так как сюжет был взят из реальной жизни. Чехову и самому пришлось столкнуться с большими долгами, из-за чего его дом в Таганроге был продан, а вся его семья потерпела срочный переезд из родового имения.

Сама работа шла медленно и тяжко. Чехов часто болел, поэтому делал частые остановки между работой. Он эмоционально стал выгорать, здоровье ужасно подводило его. Все близкие и друзья постоянно твердили о том, что пора бы бросить эту работу, но из-за понимания важности этого произведения, Антон Павлович не отступал, продолжая писать.

Еще одной причиной долгой работы над произведением стала тщательная проработка характеров персонажей. Чехову хотелось передать все тонкости чужих нравов, сделать их всех разными и не похожими друг на друга. Ему было действительно важно, что бы актеры, игравшие героев, смогли точно передать все нужные эмоции.

Не смотря на всю, как кажется, серьезность текста, эта работа является комедией, что тот неоднократно повторял в письмах театру. Такой необычный выбор жанра можно объяснить только необычно выразительным и знакомым всем сарказмом Чехова, который проскальзывает в каждом действии пьессы.

В конце концов, когда пришло время ставить пьесу, постановщики, взяв в руки полный текст «Вишневого сада», не смоли рассмотреть в ней ничего смешного или, хотя бы, забавного. Это очень огорчило и расстроило автора. Первый показ случился в 1904 году 17 января, прямо в день рождения Антона Павловича. Среди всех критиков разгорелись нешуточные споры о содержании пьесы, но самое главное то, что ею заинтересовались все.

Если подводить итоги, то работа над «Вишневым садом» не такая уж и длинная, как могло показаться, но к этому произведения писатель шел почти всю свою жизнь. Она была очень важна ему, так как в ней собрались все прекрасные образы, в ней показана жизнь без пафоса, которую так хотелось бы рассмотреть и на сцене.

На сегодняшний день ни у кого нет единого мнение на счет этой пьесы. Кто-то считает ее настоящей драмой, кто-то все таки смог разглядеть в ней комедию, но каждый соглашается с тем, что «Вишневый сад» стал классикой как в русской литературе, так и в мировой.

История создания пьесы

«Вишневый сад» Чехов написал за год до своей смерти. Это социальная пьеса о вырождении дворянства в России. Антон Павлович начал писать это произведение в 1901 г. Замысел сюжета ему подсказала окружающая реальность. В то время часто выставляли на продажу усадьбы за долги. Свой вклад привнесли и собственные переживания автора. Когда-то его семье также пришлось продать дом из-за кредитов и переехать в другой город, поэтому писатель знал, что чувствовали главные герои.

Работа происходила тяжело, писателя в то время уже сильно беспокоила болезнь. Как и в остальных своих произведениях, Чехов пытался максимально точно описать характеры персонажей и идею пьесы.

Творческий путь создания «Вишневого сада» начался с намерения написать веселую постановку. После издания «Трех сестер» Чехов пытался изменить направление драмы (из сообщения в письме к О. Книппер): «Следующее произведение, которое я напишу, будет обязательно смешным, по крайней мере, по замыслу…».

Но во время работы писатель не мог сдержать свои переживания за судьбу страны и написал трагикомедию, но еще намного мрачней, чем прошлая пьеса, при этом это было его последнее сочинение.

Невзирая на тяжелую болезнь, он все-таки приходит на премьеру спектакля, где его наградили бурными овациями: собравшаяся публика сполна оценила творчество Чехова.

Итог всей творческой жизни

Пьеса «Вишневый сад», герои которой взяты писателем из жизни, — последняя работа драматурга Чехова. Ее сюжет в чем-то переплетается с жизнью самого писателя. В свое время семья Антона Павловича вынуждена была продать дом в Таганроге. А знакомство драматурга с помещиком А.С. Киселевым — хозяином имения Бабкино, расположенного под Москвой, дало возможность глубже понять проблемы обедневших дворян. Имение Киселева было продано за долги, и бывший помещик поступил на службу в один из банков Калуги. Таким образом, Киселев стал прототипом персонажа Гаева. Остальные образы в пьесе «Вишневый сад» также были взяты из жизни. Персонажей рассматриваемого произведения можно встретить где угодно. Это обыкновенные простые люди.

Жанровая принадлежность

Писатель пытается создать максимально реальную атмосферу. Его герои натуралистичны, окружение изображено буднично и приземлено. Все события типичны и естественны. Но определенные черты выделяют то, что произведение было создано в период модернизма.

Оно относится к новому явлению — театру абсурда. Именно по этой причине персонажи не разговаривают друг с другом, в произведении практически нет диалогов, а то, что ими может показаться, больше напоминает реплики, кратко сказанные в пустоту. Большинство героев говорят сами с собой, такой прием показал нищету и пошлость их жизни. Экзистенциальное значение основных монологов тоже указывает на новаторство писателя.

Сам автор определил свою пьесу как комедию. Но прочитавшие ее Станиславский и Немирович-Данченко комизма в ней не увидели, напротив, отнесли произведение к трагедии. Сегодня критики ее относят к трагикомедии.

Краткий анализ

Год написания — 1903

История создания — Личный пример отца писателя, вынужденного продать свое родовое поместье, подсказал писателю сюжет пьесы.

Тема — В произведении автор раскрывает тему времени, вырождение старого общества и развитие будущего.

Композиция — Композиция пьесы состоит из 4-х действий.

Жанр — По признанию самого автора, он писал комедию. С точки зрения современности, жанр «Вишневого сада» более относим к жанру трагедии.

Направление — Реализм.

Смысл названия и композиция

Сад в произведении обозначает уходящую эпоху дворянского общества. Выбранное Чеховым название дает возможность с помощью языка символов сформулировать основную мысль всего повествования скрыто и оригинально. Садом является Россия, попавшая в эпоху нового доминирующего класса — купечества. Ничтожное и инфантильное дворянство потеряло страну, ему приходится доживать свой век. В заглавии отображается тревога Чехова за будущее страны.

Основной конфликт в произведении — противостояние будущего, настоящего и прошлого. Автор не пытается стать на чью-то сторону, разговоры героев не имеют вычурности и экспрессии.

Пьеса имеет классическую структуру и разделена на 4 действия:

- Экспозиция, где представляются главные герои.

- Завязка, в которой начинается конфликт.

- Кульминация.

- Окончание, завершающее все сюжетные линии.

Особенность произведения заключается в отсутствии ярких сцен, даже важные события преподносятся буднично и спокойно.

Краткое содержание

Знатная помещица Любовь Раневская приезжает в родовое имение после продолжительного нахождения во Франции. По приезде ей говорят, что дом с дорогим для нее вишневым садом скоро продадут за долги.

Предприниматель Лопахин предложил Раневской план спасения усадьбы — отдать в аренду дачные участки, однако женщина не принимает все происходящее серьезно и ожидает чуда. В то же время ее брат Гаев безуспешно пытается одолжить деньги, чтобы купить дом на аукционе. Варя, приемная дочка хозяйки усадьбы, пытается сэкономить на всем и со временем превратилась в наемную домработницу в своем же имении. Анна, родная дочка, слушает высокие речи Пети Трофимова и не пытается спасти сад. Жизнь в поместье идет размеренно и спокойно. Лопахина игнорируют, Гаев обещает спасти дом, но ничего не делает для этого.

В результате имение продают на аукционе, его приобретает Лопахин. Он решает вырубить сад и снести дом. Гаев устроился в банк, Раневская уехала назад во Францию, Аня поступила в университет, Варя уходит в экономки в соседнее имение, а в заброшенном поместье остался лишь позабытый всеми престарелый лакей Фирс.

Композиция

Пьеса разделяется на четыре действия. Экспозиция — обитатели имения ожидают приезда своей хозяйки из-за границы. Все что-то говорят, совершенно не обращая внимания друг на друга, не слушая собеседника. Таким образом Чехов показал многоликость разобщенной России.

В первом действии происходит завязка — наконец-то появляется хозяйка имения Любовь Андреевна Раневская и окружающим становится известно, что имение находится на грани разорения. Уже нельзя ничего предпринять. Лопахин, бывший крепостной, а теперь разбогатевший помещик, предлагает хоть как-то спасти имение. Суть его предложения заключается в том, чтобы вырубить вишневый сад, а освободившиеся участки сдать в аренду.

Во втором действии продолжается развитие сюжета. Все так же идет обсуждение судьбы имения. Раневская не принимает никаких решительных действий, она ностальгирует по безвозвратно уходящему прошлому.

Кульминация происходит в третьем действии. Любовь Андреевна устраивает прощальный бал в имении, которое на торгах приобретает бывший крепостной Раневских, нынешний купец из семьи Лопахиных, Ермолай.

В четвертом действии пьесы история приходит к развязке. Любовь Андреевна вновь покидает родную страну. Планы ее недальновидны и бестолковы. Она промотает последние сбережения, и больше ей не на что надеяться. Бывшая хозяйка имения настолько безответственна и легкомысленна, что она забывает старого и преданного слугу Фирса в доме. Никому не нужный и забытый всеми слуга остается в заколоченном доме, где и умирает. Прощальным аккордом по уходящему прошлому звучит одинокий стук топора о вырубаемые деревья вишневого сада.

Возможно, вам также будет интересна статья: «Дама с собачкой» — смысл произведения

Описание персонажей

Чехов не создает говорящих фамилий как Грибоедов или Островский, но существуют внесценические персонажи (к примеру, ярославская тетя, французский любовник), они очень важны в произведении, но писатель не выводит этих героев во «внешнее» действие. В пьесе отсутствуют хорошие и плохие образы, но описана многогранная система действующих лиц:

- Герои будущего (Аня, Трофимов) — молодое поколение, которое мечтает о счастье и справедливости.

- Герои настоящего (Лопахин) — обычный «мужик», разбогатевший благодаря труду, приобрел усадьбу и не хочет останавливаться.

- Герои прошлого (Фирс, Гаев, Раневская), которые умеют лишь тратить деньги и размышлять, не хотят что-то менять для себя.

Образы персонажей являются символичными, каждый обозначает и показывает свой статус и свою эпоху.

Основная тематика

Тема произведения уникальна, поскольку чаще всего в реалистических драмах не применяется много символов. Но модернизм сыграл свою роль, и теперь в пьесе все не так просто, как может показаться на первый взгляд:

- Смена эпох. Герои противостоят не друг другу, а времени. Раневская с братом борются с будущим, Лопахин пытается противоборствовать прошлому, но все терпят неудачу. Имение продано, а новый владелец не избавляется от тяжести многовекового рабства.

- Счастье. Практически все герои пытаются найти гармонию и счастье, но в результате никто из них не добивается этой цели. Все остались несчастными людьми. В какой-то степени в этом виновен сад. Поскольку все эмоции персонажей воспаляются как нервы именно из-за него: Раневская с братом жалеют о его потери, Лопахин начинает мучиться от его получения, разлучаясь при этом с Варей.

- Настоящее. В начале пьесы все герои разочарованы в жизни. Реальность их тяготит, а будущее видится туманным и ужасным.

- Прошлое. В глазах многих героев оно напоминает красивый далекий сон, в котором все люди живут в гармонии. Даже у Лопахина не получается противиться ностальгии по прошлому.

- Будущее. Молодые герои в надежде обрести счастье в будущем, они чувствуют это, и в этом предчувствии выражена вера писателя в лучшие времена, которые еще не настали.

- Вишневый сад. В этом образе описывается напоминание о прошедшей эпохе дворянства. Для Раневской она олицетворяет беспечное детство, для Лопахина является напоминанием о рабском положении его прадедов.

История создания и анализ комедии «Вишневый сад» Чехова А.П.

Справедливость утверждения о том, что Чехов заложил основы новой драмы, создал «театр настроения», сейчас ни у кого не вызывает сомнений. Однако в начале века это положение было небесспорным. Каждая новая пьеса Чехова вызывала разноречивые оценки. Не стала исключением и комедия «Вишневый сад». Характер конфликта, персонажи, поэтика чеховской драматургии — все было неожиданно и ново.

М. Горький, восторгавшийся первыми пьесами Чехова, увидел в «Вишневом саде» перепевы старых мотивов: «Слушал пьесу Чехова — в чтении она не производит впечатления крупной вещи. Нового — ни слова. Все — настроения, идеи, — если можно говорить о них — лица, —- все это уже было в его пьесах. Конечно — красиво, и — разумеется — со сцены повеет на публику зеленой тоской. А — о чем тоска — не знаю».

Вопреки этому, отнюдь не единичному, мнению, «комедия в четырех действиях», как сам автор обозначил жанр пьесы «Вишневый сад», стала классикой отечественного театра и по сей день остается одной из его пленительных загадок. Художественные открытия Чехова-драматурга отчетливо проявились именно в этом произведении.

Чехов, пожалуй, первым осознал неэффективность старых приемов традиционной драматургии. «Иные пути для драмы» намечались уже в «Чайке» (1896). Герой этой пьесы Треплев произносит известный монолог о современном театре, ставящем на первый план морализаторские задачи, утверждая, что это — «рутина», «предрассудок». Понимая великую силу недосказанного, Чехов строил свой театр аллюзий, намеков, полутонов, настроения, изнутри взрывая традиционные формы.

В дочеховской драматургии действие, разворачивающееся на сцене, должно было быть динамичным и строилось как борьба героев, устремленных к своей цели. Драматургическая интрига включалась в рамки четко разработанного конфликта.

Конфликт в «новой драме» Чехова носит принципиально иной характер. Его своеобразие точно определил А.П. Скафтымов: «Драматически-конфликтные положения у Чехова состоят не в противопоставлении волевой направленности разных сторон, а в объективно вызванных противоречиях, перед которыми индивидуальная воля бессильна… И каждая пьеса говорит: виноваты не отдельные люди, а все имеющееся сложение жизни в целом». Особая природа конфликта позволяет обнаружить в чеховских произведениях внутреннее и внешнее действие, внешний и внутренний сюжеты. Если внешний сюжет разработан достаточно традиционно, хотя и значительно ослаблен, то внутренний — и наиболее важный, значительный — это «сюжет-невидимка»: он «незримо» присутствует в пьесе. Эту особенность пьес Чехова Вл. И. Немирович-Данченко назвал «вторым планом» или «подводным течением».

Внешний сюжет пьесы «Вишневый сад» — смена владельцев дома и сада, продажа родового имения за долги. Разумеется, этот сюжет может быть рассмотрен и прокомментирован с социологической точки зрения. Деловой и практичный купец противостоит «прекраснодушным», но не приспособленным к жизни дворянам. Разрушается неповторимая поэзия усадебной жизни, наступает новая историческая эпоха. Однако столь однозначная и прямолинейная трактовка конфликта не передает всей глубины чеховского замысла.

Рассмотрим композицию сюжета. В нем отсутствует центральный конфликт, так как нет ясно выраженного противоборства сторон и столкновения характеров. Социальное амплуа Лопахина не исчерпывается традиционным представлением о купце-приобретателе. Он не чужд сентиментальности. Встреча с Раневской для него — долгожданное событие.

В то же время Лопахин — прагматик, человек дела. Уже в первом действии он радостно провозглашает: «… Выход есть… Вот мой проект. Прошу внимания! Ваше имение находится только в двадцати верстах от города, возле прошла железная дорога, и если вишневый сад и землю по реке разбить на дачные участки и отдавать потом в аренду под дачи, то вы будете иметь самое малое двадцать пять тысяч в год дохода».

Правда, такой выход слишком прост и «материален». Он выгоден, но непоэтичен, поэтому кажется хозяевам сада «пошлым». В сущности, никакого противостояния между героями нет. Одна сторона молит о помощи (Раневская: «Что же нам делать? Научите, что? »), другая — готова помочь (Лопахин: «Я вас каждый день учу. Каждый день говорю все одно и то же»). Однако персонажи не понимают друг друга, словно говорят на разных языках.

Чехов показывает противостояние различных жизненных позиций, а не борьбу героев. Лопахин сам умоляет хозяев усадьбы, просит прислушаться к его советам — его не слышат, точнее, не хотят слышать. В первом и втором действиях еще сохраняется иллюзия, что именно этому герою предстоит сыграть роль покровителя и друга и все-таки спасти вишневый сад.

Кульминация внешнего сюжета — продажа вишневого сада с аукциона. Надежда, что все как-нибудь само собой устроится, растаяла как дым. Вишневый сад и имение проданы, но в расстановке действующих лиц и их судьбах ничего не изменилось. Более того, развязка внешнего сюжета даже оптимистична:

«Гаев (весело). В самом деле, теперь все хорошо. До продажи вишневого сада мы все волновались, страдали, а потом, когда вопрос был решен окончательно, бесповоротно, все успокоились, повеселели даже… Я банковский служака, теперь я финансист… желтого в середину, и ты, Люба, как-никак, выглядишь лучше, это несомненно».

Итак, способ организации внешнего действия, избранный Чеховым, не характерен для классической драмы. Важнейшее событие — продажа имения —оказалось на периферии, за сценой. Оно лишь частный эпизод в вечном круговороте жизни. Сюжет пьесы синтезирует внешнее действие (событийный ряд) и внутреннее его содержание (эмоционально-смысловой ряд). В центре внимания Чехова — повседневное течение жизни, ход времени. Внешний сюжет пьесы — имение идет с молотка — рифмуется с внутренним сюжетом, в котором персонажи движутся в потоке времени («время идет»), намечая важнейший философский конфликт произведения. Чехов размышляет о том, что делает с человеком время, в какие отношения вступает он с этой неуловимой и беспощадной силой.

Уже современники Чехова заметили, что «главное, невидимо действующее лицо» в его произведениях — быстротекущее время. Пьеса «Вишневый сад» дает почти физическое ощущение текучести времени. Его неумолимый ход — главный нерв внутреннего сюжета.

Временные границы внешнего действия пьесы — с мая по октябрь. В первом действии много точных указаний на время. На два часа опоздал поезд. Пять лет назад уехала из имения Раневская. Шесть лет назад умер ее муж, а через месяц утонул семилетний сын Гриша. Лопахин вспоминает о себе, пятнадцатилетнем, когда он впервые увидел Раневскую. По мере развития действия время как бы расплывается, превращаясь в нечто трудноопределимое, давно и безвозвратно прошедшее: «Я тут спала, когда была маленькой…» (Раневская); «В прежнее время, лет сорок-пятьдесят назад…» (Фирс); «Шкап сделан ровно сто лет тому назад» (Гаев).

Линию «настоящего времени» ведет один персонаж — Лопахин. С его реплики: «Который час?» — начинается действие. Он контролирует время, о чем свидетельствует постоянная авторская ремарка «(Смотрит на часы)». Можно быть уверенными, что пунктуальный Лопахин никогда не потеряется во времени, не забудет о нем: «Мне сейчас, в пятом часу утра, в Харьков ехать». Он поставлен в жесткие рамки настоящего и, возможно, поэтому особенно чуток к ходу времени. В первом действии Лопахин дважды повторяет реплику « время идет», прежде чем назовет роковую дату ближайшего будущего — 22 августа. Практически все персонажи в первом действии пребывают в некоем пограничном состоянии — между сном и явью. Они вспоминают прошлое, которое для них оказывается большей духовной реальностью, нежели настоящее. Их мир — мир призрачных грёз, чуждый действительности. «Посмотрите, покойная мама идет по саду!..» — радостно восклицает Раневская.

Элегический тон первого действия, как бы опрокинутого в прошлое, сменяется философским диспутом о «гордом человеке». Место спора — поле у заброшенной часовни, время — перед заходом солнца. Этот эпизод проясняет, что бегство из настоящего в будущее чревато не менее страшными последствиями, нежели погружение в прошлое. Внимая Пете Трофимову, пророчествующему о будущих путях человечества, герои не слышат предупреждения Лопахина, развивающего заявленную в первом действии тему времени: «Надо окончательно решить, — время не ждет». «Настоящее время» требует не восклицаний, а поступков и решений, однако чеховские герои на них не способны. В этом смысле Петя Трофимов близок Гаеву и Раневской. Нелепость их положения в том, что они утратили чувство настоящего. Кроме того, сама неспособность персонажей к сильным чувствам прямо зависит от их отношений со временем. Привязанности одних остались в прошлом (сюжетная линия Раневская — парижский любовник), другие по пути в будущее растеряли человеческие качества («Мы выше любви», — провозглашает Петя Трофимов). Примечательно, что практически все чеховские герои не знают любви.

Третье действие — встреча с настоящим, сопротивляться которому бессмысленно. Эмоциональный тон «бала некстати» передает нервный ритм и стремительную скорость уходящей жизни. Победный возглас нового хозяина — «Вишневый сад теперь мой!» — обнаруживает комизм и нелепость притязаний человека, считающего, что можно остановить время и заключить его в рамки настоящего. Впрочем, в монологе Лопахина зазвучала и неожиданная для него тема: «Я сплю, это только мерещится мне, это только кажется…» Интуитивно он чувствует иллюзорность своей победы: «О, скорее бы все это прошло, скорее бы изменилась бы наша нескладная, несчастливая жизнь».

Дом, на время принявший странников по этой «нескладной, несчастливой жизни», пока еще стоит, но предчувствие Раневской, высказанное во втором действии, оправдалось: «Я все жду чего-то, как будто над нами должен обвалиться дом». Он и в самом деле «обвалился» под веселую музыку и «топотанье» Лопахина.

Четвертое действие в пьесе наиболее динамично. Ход времени ускорился: счет идет на минуты. Лопахин объявляет: «На дворе октябрь, а солнечно и тихо, как летом. Строиться хорошо. (Поглядев на часы, в дверь.) Господа, имейте в виду, до поезда осталось всего сорок шесть минут! Значит, через двадцать минут на станцию ехать. Поторапливайтесь». Раневская живет как будто в ином временном измерении: «Минут через десять давайте уже в экипажи садиться…»; «Еще минут пять можно»; «Ведь одна минута нужна, только»; «Я посижу еще одну минутку». В этой «минутке» для Раневской — вся ее прошлая жизнь: «Моя жизнь, моя молодость, счастье мое, прощай!.. Прощай!..»

Осязаемость минут подчеркивает неуловимость жизни, абсолютно неподвластной героям: «А жизнь знай себе проходит» (Лопахин); «Да, жизнь в этом доме кончилась…» (Варя); «Жизнь-то прошла, словно и не жил…» (Фирс). Внутренний сюжет пьесы — то, что не случилось, не произошло. Что значит утрата имения по сравнению с прожитой жизнью, которую «не заметил», словно и не жил! Ситуация встреч в доме и прощаний в бесконечности отражается в глубинном конфликте пьесы — это вечный конфликт человека с уходящим временем. Конфликт со временем неизбежен, и перед ним равны все — и побежденные, и победители. Время стало не только сюжетообразующим фактором, но и неуловимо-материальной опорой философского подтекста пьесы.

Особая природа конфликта потребовала от Чехова новых способов организации сценического действия. Внутренняя свобода драмы от движения событий обусловила ее зависимость от настроения, неуловимого и не мотивированного логикой причинно-следственных отношений. «Сюжет настроения» строится как ассоциативный ряд «подробностей чувств» персонажей. Чехова интересуют их переживания, не декларируемые в монологах (по словам К.С.Станиславского, герои «чувствуют не то, что говорят»), Эти переживания маскируются в одежды «случайных реплик» и уходят в подтекст — «подводное течение» пьесы. Основа подтекста — разрыв между прямым значением реплики, диалога, ремарки и смыслом, который они приобретают в контексте эпизода, группы, эпизодов и всего произведения.

Действующие лица в пьесе Чехова, в сущности, «не действуют». Динамическая напряженность создается другими средства-Ми, прежде всего подтекстом. Подтекст — источник важнейших психологических характеристик героев. Например, один из хозяев вишневого сада — Гаев — болтлив, беспечен, легкомыслен. Аура тонкого юмора и щемящей грусти окружает этого человека. Его «автопортрет» создается преимущественно в пространных монологах и репликах «невпопад». Лейтмотивная жестовая ремарка — «кладет в рот леденец» — в контексте диалога, звучащего во втором действии, приобретает трагикомическое звучание, обнаруживая в Гаеве скрытый внутренний конфликт.

Герои «Вишневого сада» погружены в сферу чувств, о которых чаще всего не могут говорить прямо. «Пять пудов любви» «Чайки» в последней пьесе Чехова ушли глубоко в подтекст. На протяжении всей пьесы ситуация неслучившегося замужества Вари обсуждается как дело почти решенное. Диалог персонажей во втором действии после появления Прохожего, построенный на несовпадении словесного и подразумеваемого смысла реплик, раскрывает психологическую природу происходящего:

«Варя (испуганная). Я уйду… я уйду… Ах, мамочка, дома людям есть нечего, а вы ему отдали золотой.

Любовь Андреевна. Что же со мной, глупой, делать! Я тебе дома отдам все, что у меня есть. Ермолай Алексеич, дадите мне еще взаймы!..

Лопахин. Слушаю.

Любовь Андреевна. Пойдемте, господа, пора. А тут, Варя, мы тебя совсем просватали, поздравляю.

Варя (сквозь слезы). Этим, мама, шутить нельзя.

Лопахин. Охмелия, иди в монастырь…

Гаев. А у меня дрожат руки: давно не играл на бильярде.

Лопахин. Охмелия, о нимфа, помяни меня в твоих молитвах!»

«Слушаю» Лопахина в ответ на восклицание Раневской выражает не только согласие. Это и недоумение, и приближение к решению важного вопроса. Искаженная литературная реминисценция открывает новую смысловую перспективу. Провинциальный «Гамлет» решает загадку судьбы: «быть или не быть» их браку с Варей. Однако в подтексте уже прозвучало: «Варе никогда не быть женой Лопахина». И совсем немного остается до «быть» новому хозяину вишневого сада. Заключительная реплика Лопахина, не связанная с предшествующими словами Вари, звучит как последнее предупреждение, почти угроза: «Думайте!..» Однако, в сущности, все уже решено: в следующий раз Лопахин появляется уже в качестве хозяина вишневого сада.

В сюжетной линии Варя — Лопахин есть своя «роль» и у Раневской. Именно она пытается устроить судьбу Вари. Это часть внешнего сюжета комедии, в глубине которого развивается тема безответной любви-восхищения Лопахина «великолепной» Любовью Андреевной. Признание состоялось уже в первом действии, но его не расслышали или не захотели услышать.

Каждый из участников диалога ведет свою речевую партию. Раневская либо молчит, либо прячется под маской благодетельницы Вари — это ее ответ на мольбы героя. Лопахин более не дерзнет изливать свои чувства, а будет действовать. Покупка вишневого сада обернется для него окончательным разрывом с тем миром, к которому он так и не смог приблизиться: «Значит, до весны. Выходите, господа… До свиданция!..» В этой иронически-вульгарной фразе персонажа — трагедия непонимания и комедия горького шутовства.

«Подводное течение», незримо, но энергично врывающееся в чеховскую пьесу, открывает в ней потенциально скрытые смыслы. Автор размышляет о конфликтности, присущей человеческой душе, о неразрешимости многих внутренних конфликтов, о невозможности заменить алгебру психологического арифметикой социального.

В классической драме действующие лица совершают поступки, побеждают или погибают. Персонажи Чехова лишены героического ореола, парадоксальны и непредсказуемы. Драматурга интересуют не столько их характеры или поступки, сколько чувства, настроения. В его пьесах нет главных и второстепенных действующих лиц. Например, Епиходов столь же важен автору, как и Гаев, а Шарлотта интересна не менее Раневской. Даже «случайный» Прохожий, появляющийся в финале второго действия, — лицо эпизодическое с точки зрения традиционной драмы, — необходим для того, чтобы за внешним, событийным, обнаружить внутренний, психологический, смысл происходящего. Внесценические персонажи также наделены важной функцией: к ним сходятся многие смысловые линии комедии, они становятся незримыми партнерами участников сценического действия: («парижский любовник» Раневской, ярославская бабушка, Дериганов, Дашенька).

Чеховские персонажи, как правило, раскрываются не в поступках, а в монологах-самохарактеристиках. Нюансы, возникающие в этих монологах, Чехов подчеркивает стилевой разноплановостью отдельных реплик. Эмоциональный «сбой» обычно обозначается авторской ремаркой, уничтожающей однозначность эмоции, демонстрирующей несовпадение явной и скрытой тем высказываний. Признания героев — одна из множества возможных точек зрения на них, которой автор не ограничивается. Представление о каждом герое возникает на пересечении различных точек зрения, выраженных в их собственных монологах, в оценках героев другими действующими лицами, а также в авторских комментариях, содержащихся в ремарках.

В драматургических произведениях, написанных «до Чехова», как правило, был центр — событие или персонаж, вокруг которых развивалось действие. В пьесе Чехова такого центра не существует. На его месте оказался центральный образ-символ пьесы — вишневый сад. В этом образе сопрягаются конкретное, даже исторически достоверное («и в «Энциклопедическом словаре» упоминается про этот сад»), и вечное, абсолютное (сад, «прекрасней которого ничего нет на свете»), — молодость, воспоминания, красота и счастье.

Восприятие персонажами вишневого сада — основа внутреннего, психологического сюжета. Все персонажи вступают с садом в своеобразный диалог— он звучит в подтексте пьесы. У каждого из них «свой сад». Безмолвный символ заставляет их душу «заговорить», обнаружив в слове отношение к прошлому и настоящему, понимание будущего. В саду не живут, его не созидают — им грезят, его созерцают, с умилением вспоминая о прошлом (Раневская, Гаев, Аня), мечтая о будущем (Аня и Петя Трофимов), не выходя за пределы настоящего (Лопахин).

Лирико-философская тема вишневого сада — вариация заветной чеховской темы о красоте, трагически обреченной жить среди пошлого и повседневного. Сад в пьесе — словно прекрасная, нежная Дульцинея, идеальная «дама сердца», в которую, кажется, влюблены все. Но — вопреки этой любви — ее поработила грубая и кичливая Альдонса, воплощенная пошлость, явившаяся в облике несостоявшегося «Дон-Кихота» и пародийного «Гамлета» Ермолая Лопахина. Вишневый сад — грустная жертва, убранная перед закланием, приготовленная к своей последней встрече с неумолимым врагом — пошлостью с топором в дрожащих от нетерпения руках.

Образ-символ вишневого сада, вставший в один ряд с «вечными» символами искусства, выдвинул на первый план философскую проблематику пьесы. На фоне многоликого, преданного, убиваемого пошлостью вишневого сада Чехов показал будничный трагизм своих никем не любимых героев: они одиноки и несчастны в вечном круговороте жизни. Но смысл пьесы этим не исчерпывается. На заре нового века писатель пророчески предостерег: вырубая прошлое — « вишневый сад», невозможно всерьез думать о будущем, о России, которая должна стать «нашим садом». Как дачи на месте вырубленного сада не смогут заменить «гнезда», Дома, так пошлые, расчетливые новые «дачники» не заменят неравнодушных, преданных своей земле и своему «саду» Хозяев.

Раскрытие проблем

Проблематика произведения — актуальные философские и социальные вопросы, волнующие любого здравомыслящего человека. Чехов пытается поднять следующие проблемы:

- Разрушение родовой усадьбы — сад и поместье являлись гордостью всей округи, а род Раневских все время был их хозяевами. Но время никого не щадит, и читатель начинает сопереживать даже не бывшим владельцам, сколько усадьбе, поскольку эта красота погибла безвозвратно.

- Борьба поколений — Лопахин и Раневская относятся к совершенно разным эпохам, но обычного конфликта «отцов и детей» в произведении нет. Писатель показал, что в действительности все поколения по-своему несчастны.

- Будущее страны — дворянство полностью изжило себя. Теперь всем руководят обычные предприниматели из народа. Но автор, вероятно, сомневался, что у крепостных получится построить новое справедливое общество. Он их сравнивает с хищниками, рушащими все, но при этом ничего не строящими. Будущее сада это доказало — Лопахин вырубил его.

Жанр

Трудно определить жанр этого произведения. Сам автор признавал, что начинал писать комедию, а она превратилась в фарс. Когда пьеса вышла на сцене театра, ей дали определение «драма». С точки зрения современности, ее легко можно причислить к жанру трагедии. До сих пор нет однозначного ответа на этот вопрос. Чехов размышлял о судьбе России, думал о том, что ее ожидает. Философская направленность этого произведения каждому дает возможность определить это со своей точки зрения. Главное, что пьеса никого не оставит равнодушным. Каждого она заставляет задуматься и о себе, и о смысле жизни, и о судьбе своей Родины.

Символика в произведении

Для главных героев вишневый сад — напоминание прошлого, но его восприятие у всех значительно отличается. Раневская помнит свою беспечную дворянскую жизнь, Лопахин — несправедливость крепостничества. При этом в устах Пети он получает другое значение — вся страна. Он хочет высадить новый сад — поменять все в лучшую сторону.

Немаловажную роль в пьесе символизирует звук. Например, звучание лопнувшей струны в конце является символом полного отмирания старых устоев. После чего всем персонажам стало грустно, разговор заканчивается.

Остальные детали в произведении также могут сказать больше, чем диалоги. Варя в гневе кидает ключи от поместья на землю, Лопахин без колебаний подбирает их, даже не увидев смысл в этом жесте. Именно по этому принципу и перешла Россия из одних рук в другие. Высокомерные дворяне бросали все состояние, а купцы не гнушались поднять его с пола.

Пьеса «Вишневый сад», герои и персонажи

Действующие лица театральной постановки 1904 года:

- Главный персонаж — помещица Любовь Андреевна Раневская.

- Ее дочь Аня, 17 лет.

- Брат Раневской — Гаев Леонид Андреевич.

- Приемная дочь Любови Андреевны Варя, 24 года.

- Студент — Трофимов Петр.

- Помещик, сосед — Борис Борисович Пищик.

- Купец — Ермолай Алексеевич Лопахин.

- Гувернантка — Шарлотта Ивановна.

- Конторщик — Епиходов Семен Пантелеевич.

- Горничная — Дуняша.

- Старый лакей — Фирс.

- Молодой лакей — Яша.

- Почтовый чиновник.

- Прохожий.

- Прислуга.

- Гости.

Пьеса «Вишневый сад» — чеховский шедевр — создана в последний год жизни писателя, и поэтому может по праву считаться прощальным обращением великого драматурга к людям.

Смысл и идея

«Вишневый сад» отображает полный распад феодализма и начало капиталистического строя. Но читатель вряд ли испытает ликование. Антон Павлович все время был выше социальных проблем. Писатель показал, что эпоха Лопахина, идущая следом за эрой Раневской, в основном будет такая же печальная.

Но основная мысль произведения не в безысходности. Идея состоит в том, что все равно существует надежда на изменение к лучшему, и это будущее обязательно настанет, если люди будут контролировать ситуацию. Проблема помещиков, что дворяне не преумножали, а тратили состояние предков, а купцов — что они только копят деньги, но не думают о чем-то другом. Но вот люди будущего осознают, что необходимо опять посадить сад, но лишь собственным руками, а не чужим трудом.

Произведение показывает неоднозначность жизни, учит читателя не разделять мир лишь на плохое и хорошее. Вывод писателя — важность созидания и человеколюбия для всех общественных сословий и классов. Здесь нет нижних слоев населения, в обществе присутствуют только несчастные люди, у них просто нет радости в жизни.

Творчество и болезнь

Пьеса «Вишневый сад», история создания которой связана с мучительным недомоганием и преодолением болезни, была написана за несколько месяцев. Премьера состоялась 17 января 1904 года, в день рождения Антона Павловича Чехова. Московский художественный театр чествовал своего автора. Тяжело больной писатель нашел в себе силы и прибыл на премьеру. Никто не ожидал увидеть Чехова в театре, зрители устроили ему овацию, в зале собралась вся артистическая и литературная Москва. Рахманинов и Шаляпин, Горький и Брюсов — весь цвет творческого бомонда Москвы почтил Чехова своим присутствием.

Такие кошечки встречаются с порядочными и приятными мужчинами, индивидуалки в Владимире, доставят вам настоящее наслаждение. Поверьте, только проститутки способны подарить вам лучший секс в вашей жизни. Милые индивидуалки в Владимире, сладкие и ухоженные, они такие заботливые и чуткие, что у тебя будет сегодня классный секс. Окунись в удовольствие.