У Тургенева И. С. имеется цикл рассказов, который включает в себя 25 коротеньких произведений, называется он «Записки охотника». Жанр — лирика, с элементами сатиры. Центральный персонаж, объединяющий рассказы — автор, странствующий и делающий путевые заметки. Также крестьяне, помещики и дворовые являются главными героями «Записок охотника». Их характеристика позволит выяснить, как живется людям разных сословий.

Автор-рассказчик

Повествователь, который описывает все, что он видел и всех, кого встречал на своем пути, является помещиком. Охота для него не просто увлечение, а повод вырваться на свободу подальше от званых ужинов и высокого общества.

Путешествуя по средней полосе России в компании своего ружья и верного пса, автор общается с мелкими и крупными землевладельцами, а также с простыми крепостными. Стоит отметить, что, описывая крестьян, рассказчик показывает их немного привлекательнее для читателя, чем помещиков. Он показывает, как тяжело они работают, и как подло и наплевательски к ним относятся землевладельцы. Возможно, причиной этому послужило ярое желание Тургенева повлиять на скорую отмену крепостного права.

Помимо прочего, автор с особым трепетом и нежностью делает описание окружающей природы. При чтении строк из произведения воображение рисует прекрасные пейзажи буйствующих лесов и просторных полей, вызывающие желание незамедлительно отправится к ним в объятья.

Сам по себе автор обладает такими качествами, как:

- доброта;

- скромность;

- мягкость;

- отзывчивость;

- доброжелательность.

Что очень удивительно, ведь немногим помещикам удавалось сохранить в себе эти черты. Он одинаково приветливо общался как с людьми своего ранга, так и с крепостным. Для автора большое значение имело не сословие, а человеческие качества. Он является тонким наблюдателем, который оценивает людей с объективной точки зрения.

Рассказчик является далеко не основным персонажем произведения, но и не менее важным. Описать всех главных героев можно при помощи таблицы, но более развернутой получится характеристика образов персонажей, если писать о каждом по отдельности.

Второстепенные персонажи

Арина Тимофеевна — жена мельника, потерпевшая господского произвола. Когда-то она была милой, скромной и угодливой служанкой, хозяйка относилась к ней весьма благоприятно. Полюбив лакея Петра, мельничиха получила страшный выговор от барыни. За такую выходку Арина с только родившимся малышом была послана в деревню, а её любимого отправили в армию. Таблица остальных героев следующая:

- Матрена. Это обаятельная девушка, крепостных кровей, её очень крепко любил юный помещик. Но эта любовь превратилась в настоящее испытание для девушки. Юноша долго уговаривал Матрёну сбежать от хозяйки, наконец-то решившись и сбежав, она не смогла стать счастливой, находясь с ним. В итоге она вернулась к барыне, чтобы избавить любимого от судебных гонений.

- Моргач. Это кучер барина, тот ещё везунчик, как только он стал приказчиком, ему открылась не только свобода действий, но и бессметные богатства. Он очень замкнутый, не особо дружелюбен, но и не сказать, что слишком злой. У него нет жены, только сын, который один в один похож на отца.

- Аркадий Павлович Пеночкин — юный помещик, бывший офицер, он искренне переживает за своих поданных и постоянно ругает для их же благополучия. Он очень воспитанный, здравомыслящий, дружелюбный. Единственный образованный человек, самый желанный жених.

- Барыня Елена Николаевна. У нее в конторе работает 7 человек. Она заключает сделки с местными жителями, но поступает достаточно строго с теми, кто приходится ей не по нраву.

В «Записках охотника», жанр которой можно охарактеризовать, как повесть, все люди имеют разные нравы, образ жизни и судьбу. Целью Тургенева было как можно точнее описать тяжёлую жизнь крестьян в вечном противостоянии с духовным богатством.

Помещик Полутыкин

Автора с этим персонажем сближает увлечение охотой. Он является мелким помещиком. Холостяк, хоть и безуспешно пытался свататься ко всем богатым невестам губернии. Получив отказ, доверял свое разбитое сердце друзьям, а родителям несостоявшихся жен посылал в качестве презента кислые персики и различные дары своего сада.

Заикался, был не особо разборчив в литературе, восхвалял второстепенных и малоизвестных писателей. Повторял один и тот же анекдот, который никому и никогда не казался смешным.

В погоне за аристократической жизнью пытался быть уникальным, отличаться от других. Об этом свидетельствовала кличка собаки, которую он прозвал Астрономом.

Полутыкин обладал еще и скупостью. Это выражалось в отношении к крестьянам. Калинычу, который ходил с ним на охоту каждый день, он не в состоянии дать денег хотя бы на новые лапти. А Хорю хотел повысить оброк, который и так достаточно большой.

Но несмотря на все эти причуды, Полутыкин — хороший и гостеприимный хозяин. И по сути своей он добрый человек, по большей части благодушно относящийся к крестьянам.

Хорь и его семья

Знакомство с персонажем начинается с посещения его избы. Здесь рассказчика встречает один из сыновей Хоря по имени Федя. Он статный, крепкий, веселый, гостеприимный, общительный парень двадцати лет. Портретный образ самого же хозяина таков:

- невысокий рост;

- высокий лоб мудреца;

- вьющаяся борода;

- задумчивые глаза.

Помимо Феди, у него есть еще восемь сыновей. Все добросовестно и верно помогают отцу. А пожилая придирчивая жена частенько вздорила с невестками, но в их конфликты мужчина не вмешивается.

Хорь представляет собой состоятельного крестьянина, чей дом стоит вдали от деревни. Лет двадцать назад, когда семья потеряла избу в пожаре, мужчина попросил помещика разместиться на болотах и освободить его от работ, за это крестьянин будет платить большой оброк. С тех пор Хорь разбогател, продавая мед, пеньку и различные продукты своего хозяйства.

Несмотря на то что крестьянин неграмотен и не учит науке детей, он интересный собеседник, мудро рассуждает о налогах и продажах. Испытывает большое любопытство к жизни в чужих странах. Хорь трудолюбивый, добрый, общительный и простой человек.

«Записки охотника»

Этот сборник был знаменательным явлением в истории нашей литературы: он означал решительный поворот от ходульного, риторического романтизма, пытавшегося в 30-е годы завоевать себе в литературе господствующее место, в сторону укрепления позиций идейного, критического реализма.

Уже само название сборника «Физиология Петербурга» говорило о том, что перед литературой ставилась задача, близкая к научному исследованию: возможно более точное, реалистическое описание общественного быта.

Предисловие к сборнику, разъяснявшее эту задачу, было как бы манифестом нового направления. Автор предисловия говорил о том, что очерки, входящие в состав сборника, имеют целью дать максимально правдивое и конкретное изображение быта и характеров различных слоёв петербургского общества, с тем, однако, что в этих очерках будет дано не простое фотографирование действительности, а её объяснение и оценка. Писатель, как говорилось в предисловии, должен обнаружить, «что он умеет не только наблюдать, но и судить» — иными словами, в качестве руководящего метода в литературе провозглашался критический реализм.

Сборник начинался блестящим очерком Белинского «Петербург и Москва», за которым шли другие очерки, рисующие жизнь петербургской бедноты: «Петербургский дворник» Луганского, «Петербургский шарманщик» Григоровича, «Петербургская сторона» Гребенки, «Петербургские углы» Некрасова. Через год, в 1846 году, был издан тем же Некрасовым близкий по своим задачам к «Физиологии Петербурга» «Петербургский сборник». Хотя основное место в нём заняли уже не очерки, а рассказы и стихотворения, но общая направленность и творческий метод остались те же: это был критический реализм, проникнутый глубоким интересом к вопросам общественной жизни.

Тургенев поместил в «Петербургском сборнике» произведение «Помещик», которое было определено Белинским как «физиологический очерк помещичьего быта». Так Тургенев вошёл в то течение русской литературы 40-х годов, которое получило название «натуральной школы».

От «Помещика», написанного в стихотворной форме, Тургенев скоро переходит к художественной прозе, к рассказам-очеркам из крестьянского быта, полагая, что этот жанр в большей степени отвечает его новым творческим задачам. Это были «Записки охотника».

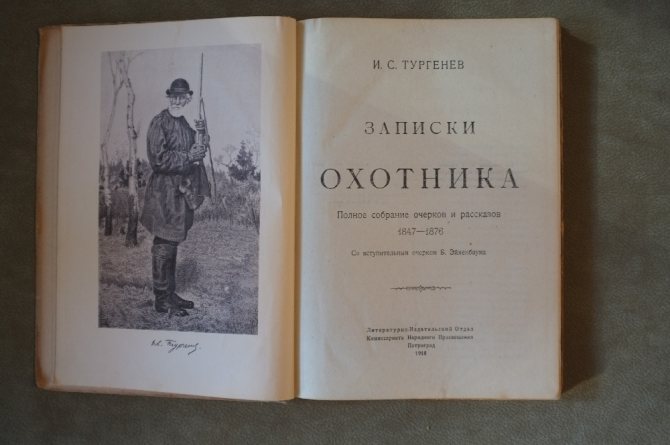

Первый рассказ из «Записок охотника» — «Хорь и Калиныч» — был напечатан в журнале «Современник» в 1847 году, после чего в том же журнале в течение пяти тет появилось ещё 20 рассказов. В 1852 году «Записки )хотника» вышли отдельным изданием; в это издание, напечатанных ранее 21 рассказа, был добавлен один: «Два помещика».

В 70-х годах Тургенев напечатал в журналах три новых рассказа: «Конец Чертопханова», «Стучит» и «Живые мощи». Они были включены в издание «Записок охотника» 1880 года и с тех пор входят во все последующие издания состоящие теперь обычно из 25 рассказов.

Чем объяснить поворот Тургенева от стихотворений и которые он писал в течение 12 лет, к рассказам из народной жизни?

Дореволюционные исследователи творчества Тургенева, склонные объяснять историю русской литературы западными влияниями, пытались найти истоки новой тематики и новых жанров Тургенева в литературном движении зарубежных стран. Так, проф. Сумцов говорил о влиянии Ж. Занд, а проф. А. Е. Грузинский утверждал, большей степени следовал Ауербаху, из книги своих «Шварцвальдских рассказов» в 1843 году, за четыре года до появления первого рассказа «Записок охотника».

Другие исследователи приписывали основную роль в переходе Тургенева к изображению народной жизни влиянию Гоголя и в особенности Белинского.

Нет спора, что «Мёртвые души» Гоголя, вышедшие в свет в 1842 году, были образцом для Тургенева и повлияли на него, усилив интерес к художественной прозе и к критическому реализму. Тем более несомненно, что громадное влияние на Тургенева оказал Белинский.

Тургенев ещё со студенческих лет был внимательным читателем литературно-критических статей Белинского, в 1843 году завязал с ним личное знакомство, а потом, в течение ряда лет, до самой смерти Белинского поддерживал с ним дружеские отношения.

Надо перечитать «Литературные и житейские воспоминания» Тургенева, чтобы убедиться, каким авторитетом пользовался в его глазах Белинский, особенно в вопросах эстетических и историко-литературных.

С другой стороны, и Белинский относился к Тургеневу очень доброжелательно. Это был для него справедливый, но строгий учитель, прямо и даже резко отмечавший всё казавшееся ему фальшивым и художественно слабым в стихотворениях и поэмах Тургенева и горячо поддерживавший его литературные удачи, всё, что могло вывести Тургенева на путь идейного реализхма.

Белинский поощрительно отозвался о «Параше» и о «Помещике» Тургенева и особенно приветствовал переход его к художественной прозе, к «Запискам охотника».

И тем не менее основную причину этого перехода нельзя усматривать во влиянии Белинского, как оно ни было значительно. Белинский только помогал Тургеневу осмысливать, приводить в систему те творческие искания, которые были свойственны ему и раньше, но с особенной силой проявились около 1845 года, когда он пришёл к полному разочарованию во всей своей прежней литературной деятельности. Основная же причина перехода Тургенева к новой тематике, к новому жанру была та самая, какая побудила Григоровича в 1846 году, за год до «Хоря и Калиныча» Тургенева, написать «Деревню», а в 1847 году «Антона-Горемыку», та самая, под воздействием которой Даль (казак Луганский) выпустил в свет в 1846 году повести и рассказы из народного быта, а Некрасов в 1845-1846 годах написал стихотворения «В дороге» и «Родина». Это была та самая причина, по которой и В. Г. Белинский именно в эти годы с наибольшей решительностью призывал рассматривать литературу как орудие общественной борьбы.

Основной причиной всех этих явлений было общественное движение, охватившее в 40-е годы XIX века широкие круги передовой (по преимуществу дворянской в то время) интеллигенции и коренившееся в том глубоком недовольстве, которое с каждым годом нарастало у закрепощённого крестьянства.

Заканчивался период общественного затишья, «безвременья» и начинался период подъёма, проявлявшийся во всех областях общественной жизни, в науке и искусстве, в усилении интереса к вопросам народного хозяйства в журналах 40-х годов, в ожесточённых спорах западников и славянофилов, о чём рассказал потом Герцен в «Былом и думах» (главы «Наши» и «Не наши»), в организации кружка петрашевцев, в издании «Карманного словаря иностранных слов» Кириллова, пропагандировавшего идеи утопического социализма, в обличительном реализме картин Федотова («Болезнь Фидельки», «Смерть Фидельки», «Городничий, изображающий себя на параде», «Сватовство майора») и т. д. и т. п.

На этом историческом фоне, в обстановке широкого общественного движения становятся понятными и «Записки охотника» Тургенева, как вполне закономерное явление новых условий в жизни русского общества конца 40-х годов.

В чём проявилось художественное мастерство Тургенева, как автора «Записок охотника»?

Прежде чем рассматривать в этом плане отдельные рассказы, следует остановиться на всём сборнике в целом.

25 произведений, из которых состоят теперь «Записки охотника», разнообразны по содержанию и по художественным особенностям, но в них с такой ясностью проявляются и общие черты, что вполне позволительно говорить о «Записках охотника» как о чём-то внутренне едином и художественно-законченном.

Когда читатель обращается к рассказам «Записок охотника», у него создаётся впечатление, что он входит в своеобразный мир дореформенной русской деревни. Это не единое произведение, отдельные главы которого связаны между собой сюжетом, временно-причинными связями, но эта и не конгломерат разрозненных рассказов. О «Записках охотника» можно повторить то, что Тургенев сказал о своих «Литературных и житейских воспоминаниях»: в них нет «наружного единства», в смысле «последовательности рассказа», но есть «внутреннее единство». В силу такого «внутреннего единства» «Записки охотника» и вошли в историю литературы как особого рода художественный организм.

В этом умении придать целостность и единство сборнику рассказов, каждый из которых имеет свою собственную тему и своих действующих лиц, и проявляется прежде всего художественное мастерство Тургенева. Что же объединяет рассказы, входящие в «Записки охотника»?

1. Прежде всего — близость тематики, общность содержания. Содержание «Записок охотника» взято из обыденной жизни. В рассказах Тургенева нет никаких загадочных, «фатальных» героев, никаких необычайных событий, которые читатель привык видеть у романистов 30-х годов, не описывается никаких величественных или грозных явлений природы. В «Записках охотника» во всей реалистической правдивости рисуется крестьянский и помещичий быт и природа средней полосы России, то, что обычно можно было наблюдать в Орловской и прилегающих к ней Тульской, Калужской и Курской губерниях. Место действия в рассказах — помещичья усадьба, деревня, крестьянская изба, нередко лес, луг или река. Герои «Записок охотника» — дворовые люди, крепостные крестьяне и помещики «средней руки», та наиболее многочисленная группа рабовладельцев, в руках которой по преимуществу находилась крестьянская масса.

Уже одна эта общность изображаемой обстановки и быта придаёт «Запискам охотника» художественное единство.

2. Более существенное значение имеет вторая особенность «Записок охотника» — ясная идейная целеустремлённость рассказов, придававшая им в глазах читателей 40-50-х годов XIX века характер чрезвычайной своевременности, острой злободневности. «Записки охотника» прямо и непосредственно отвечали на два основных вопроса, которые волновали каждого русского читателя того времени, в период всё усиливающегося кризиса дворянско-крепостнической системы: а) Что представляет собой русский народ и особенно подавляющее большинство его — крестьянство, каковы его духовные ресурсы, обеспечивающие дальнейшее развитие страны? и б) Как влияет на народ существующий общественно-политический строй и в первую очередь крепостное право? Если оно оказывает вредное, гибельное влияние на общественную жизнь, — в чём это проявляется?

Отвечая в «Записках охотника» на первый вопрос, Тургенев, проникнутый любовью к родной стране и верой в духовную мощь русского народа, настойчиво и последовательно проводит через все рассказы мысль, которую он высказал ещё в 1846 году в статье, посвящённой рассказам Даля: «В русском человеке таится и зреет зародыш будущих великих дел, великого народного развития»*.

* (И. С. Тургенев, Повести, сказки и рассказы казака Луганского, Собрание сочинений, т. X, изд. «Правда», 1949, стр. 411.

)

А выясняя причины тяжёлой, безотрадной жизни народа, Тургенев приводит читателя к выводу, что корень зла следует видеть в социальных условиях, в крепостничестве, определяющем и экономику, и быт, и культурный уровень общества, и господствующие в нём взгляды и предрассудки.

Это противоречие между тем, чего достоин русский народ по богатству его материальных и духовных сил, и тем нищенским, рабским положением, в котором он находился, и является центральным конфликтом, который лежит в основе «Записок охотника».

В стремлении раскрыть этот общественный конфликт, показать в русском народе «зародыш будущих великих дел» и вместе с тем разоблачить правящее дворянство, как силу, тормозящую народное развитие, Тургенев продолжал дело, начатое Пушкиным и Гоголем. Новое слово, сказанное в этом смысле Тургеневым и имеющее своим источником подъём освободительного движения в конце 40-х годов, состояло в том, что Тургенев имел возможность’ полнее выяснить положительные качества русского крестьянина и конкретнее показать сущность крепостнических отношений. Если, читая произведения «Дубровский» или «Мёртвые души», читатель мог только догадываться о том, как должны были жить крепостные, принадлежавшие Троекурову, Верейскому, Собакевичу или Манилову, то в «Записках охотника», если брать этот сборник как художественное целое, — помещики и крестьяне были поставлены лицом к лицу, были показаны в их каждодневном быту, вследствие чего крепостнический гнёт, его гибельное и развращающее воздействие на народ предстали перед читателем с исчерпывающей наглядностью.

Антикрепостническая направленность «Записок охотника» проявляется прежде всего в тех рассказах, в которых непосредственно сопоставлены помещики и крестьяне. Таких рассказов немало, и в них основной общественный конфликт эпохи показан с особой силой. Это — «Хорь и Калиныч» (крестьяне и Полутыкин), «Ермолай и мельничиха» (Арина и Зверков), «Малиновая вода» (Стёпушка и шумихинский барин, Влас и молодой граф), «Льгов» (Сучок и его господа), «Бурмистр» (крестьяне и Пеночкин), «Контора» (Павел и госпожа Лоснякова с её главным конторщиком), «Два помещика» (буфетчик Вася и Стегунов), «Пётр Петрович Каратаев» (Матрёна и её барыня).

Другие рассказы построены иначе: центральное место занимают или крестьяне («Касьян с Красивой Мечи», «Бежин луг», «Бирюк», «Свидание», «Живые мощи»), или простые люди из народа («Певцы»), образы же помещиков даны или на периферии, или совсем отсутствуют; тем не менее читателю совершенно ясна крепостническая обстановка, в которой развёртывается действие: эта крепостническая обстановка и придаёт развитию действия характер того или иного драматического конфликта. В самом деле, читателю необходимо представить себе условия крепостного права, чтобы в полной мере понять жажду справедливости, поиски праведной земли у Касьяна, темноту и суеверия мальчиков «Бежина луга», ложное положение Бирюка, трагическую судьбу Акулины в рассказе «Свидание» и Лукерьи в рассказе «Живые мощи», гибель талантливых людей из народа в «Певцах».

Не следует думать, что антикрепостническая направленность «Записок охотника» проявляется только в тех рассказах, где идёт речь о крестьянах и дворовых, где показана их талантливость или. губительное влияние на них помещиков-крепостников.

В «Записках охотника» есть целый ряд рассказов, которые на первый взгляд стоят в стороне от общей идейной направленности сборника, в которых нет крестьян, а фигурируют лишь помещики, причём автор ставит вопросы психологические, касающиеся личной, интимной жизни героев. Таковы, например, рассказы «Уездный лекарь», «Мой сосед Радилов», «Гамлет Щигровского уезда», «Чертопханов и Недопюскин», «Конец Чертопханова».

Но при более внимательном анализе и эти рассказы не выпадают из общего антикрепостнического плана «Записок охотника»: вопросы, в них поставленные, также находят своё конечное объяснение в условиях помещичьего быта той эпохи.

Только дворянско-крепостническая среда могла порождать таких людей, как выходец из разорившейся помещичьей семьи Чертопханов, в котором самым причудливым образом сочетались душевное благородство, доброта и великодушие с дворянским гонором, заносчивостью и сумасбродством, или таких, как Василий Васильевич. («Гамлет Щигровского уезда»), также разорившийся мелкопоместный дворянин, человек высокой культуры, оказавшийся совершенно неприспособленным к жизни, лишним в кругу богатых помещиков и сановников, которых он презирал, но от которых не мог оторваться в силу своего происхождения, воспитания и слабохарактерности.

Необходимо перенестись в обстановку жизни стародворянского крепостнического общества, с его предрассудками в области морали, с его фальшивой, напускной требовательностью в вопросах семьи и брака, чтобы понять семейную драму Радилова, решившегося после смерти жены вступить в брак с её сестрой и тем нарушившего традиционные приличия.

И даже «поздняя любовь» умирающей девушки (в рассказе «Уездный лекарь») показана Тургеневым на фоне крепостнического быта. Семья, к которой принадлежала героиня рассказа, и на этот раз была семья разорившихся помещиков: «отец был… учёный, сочинитель, умер в бедности», «жили в маленьком домике, крытом соломой», «с соседями мало водились оттого, что мелкие им не подстать приходились, а с богатыми гордость запрещала знаться». Этим социальным одиночеством разорённой дворянской семьи в значительной степени можно объяснить то, что когда у героини, в последние, предсмертные часы проснулась страстная жажда жизни и любви, выбор её пал на социально чуждого ей человека, на разночинца, уездного лекаря.

Так, за какую бы тему ни брался Тургенев в «Записках охотника», всюду последним, наиболее глубоким источником житейских коллизий и тяжёлых человеческих переживаний героев были условия современной общественной жизни, противоречия, создаваемые дворянско-крепостническим строем, крепостным правом.

Всё это придавало «Запискам охотника» яркую и выдержанную идейную направленность, делало рассказы Тургенева подлинным орудием общественно-политической борьбы, а вместе с тем скрепляло все рассказы при всей их разнородной тематике в единое художественное целое.

3. Следующая особенность «Записок охотника», содействующая их идейно-художественной стройности, — образ рассказчика (охотника), от лица которого неизменно идёт повествование во всех рассказах.

Рассказчик в «Записках охотника» — не посторонний наблюдатель событий, происходящих на его глазах: обычно он живой участник этих событий, не скрывающий своего отношения (положительного или отрицательного) к тем или иным героям. А вместе с тем он — посредник между действующими лицами и читателем, он постоянно имеет в виду этого читателя, то и дело вступает с ним в беседу и как бы вовлекает его в изображаемые в рассказах события.

Рассказчик по-разному участвует в ходе повествования. То он по преимуществу слушает, а иногда, как в «Конторе» или в «Свиданьи», подслушивает разговоры действующих лиц и лишь частично принимает участие в беседе, то специально расспрашивает действующих лиц и для поддержания беседы сам сообщает им те или иные сведения (например, в рассказах «Хорь и Калиныч», или «Касьян с Красивой Мечи»), а в некоторых рассказах принимает самое активное участие в развитии действия. Так в рассказе «Бирюк» он просит отпустить мужика, уличённого в порубке леса, предлагает уплатить штраф за срубленное дерево, а в решительный момент бросается к мужику на помощь.

Однако, как ни различно проявляется роль рассказчика в ходе событий, он никогда не остаётся безучастным к жизни и поведению своих героев.

В чём значение этого художественного приёма?

Вводя образ рассказчика и тем самым связывая между собой отдельные эпизоды, отдельные рассказы, Тургенев усиливает реалистичность, вызывает у читателя впечатление предельного соответствия художественного вымысла реальной действительности.

Вот, например, рассказ «Татьяна Борисовна и её племянник». В начале описывается весенний пейзаж, барская усадьба и владелица усадьбы Татьяна Борисовна. Автор мог бы, конечно, дать эти описания и характеристику непосредственно от себя, но он предпочитает передать эту роль рассказчику. «Дайте мне руку, любезный читатель, и поедемте вместе со мной. Погода прекрасная, кротко синеет майское небо…» и т. д.

Такой художественный приём рассчитан на то, чтобы вызвать активность творческого воображения читателя. Читатель как бы вовлекается в переживания рассказчика и яснее видит и «гладкие молодые листья ракит», которые ранней весной «блестят словно вымытые», и «зелёную рожь», которая «тихо зыблется» «по длинным скатам пологих холмов», и т. д.

Тот же динамизм описания проявляется и дальше. Рассказчик, обращаясь к читателю, приглашает его принять участие в поездке: «Мы въезжаем в берёзовую рощу: крепкий, свежий запах приятно стесняет дыханье. Вот околица… с скрипом отворяется воротище… Трогай! перед нами деревня…»

И дальше, когда рассказчик вместе с читателем оказывается, наконец, «перед крылечком тёмного домика с светлыми окнами», он говорит:

«Мы у Татьяны Борисовны. Да вот и она сама отворяет форточку и кивает нам головой… Здравствуйте, матушка!»

Приём живой беседы с читателем с целью стимулирования его внимания и воображения и создания иллюзии самой подлинной действительности применяется и в других рассказах.

Как начинается рассказ «Ермолай и мельничиха»?

«Вечером мы с охотником Ермолаем отправились на «тягу»… Но, может быть, не все мои читатели знают, что такое тяга. Слушайте же, господа.

За четверть часа до захождения солнца, весной, вы входите в рощу…» и т. д.

Эти обращения к читателю в рассказе «Ермолай и мельничиха» неоднократно повторяются в ходе дальнейшего повествования.

«Итак, мы с Ермолаем отправились на тягу; но язви* ните, господа: я должен вас сперва познакомить с Ермолаем. Вообразите себе человека лет сорока пяти…»

Тот же приём применяется в рассказе «Однодворец Овсянников»: «Представьте себе, любезные читатели, человека полного, высокого…» Или в рассказе «Два помещика»: «Я уже имел честь представить вам, благосклонные читатели, некоторых моих господ соседей; позвольте же мне теперь кстати (для нашего брата, писателя, всё кстати) познакомить вас ещё с двумя помещиками…»

Непринуждённая беседа с читателем не только способствует живости его воображения, но одновременно действует и на его чувства, вызывает эмоциональное отношение к людям и природе и придаёт рассказам Тургенева лирический характер, тёплую задушевность.

С особенной отчётливостью лиризм «Записок охотника» выступает в описаниях природы. Известно, что Тургенев был непревзойдённым мастером пейзажа: мало кто из русских писателей любил родную природу такой глубокой и нежной любовью и проявлял по отношению к ней такую проникновенную наблюдательность.

Понятны поэтому, например, в рассказе «Лес и степь» то обилие и та яркость эмоциональных слов и выражений, какими пользуется рассказчик, желающий передать читателю своё восторженное отношение к природе.

«Охота с ружьём и собакой прекрасна сама по себе…; но, положим, вы не родились охотником: вы всё-таки любите природу и свободу; вы, следовательно, не можете не завидовать нашему брату… Слушайте!

— Знаете ли вы, например, какое наслаждение выехать весной до зари? Вы выходите на крыльцо…»

И во всём дальнейшем описании, наряду с подбором слов, рассчитанных на работу воображения читателя («Вот вы сели; лошади разом тронулись, громко застучала телега… Вы едете — едете мимо церкви, с горы направо, через плотину…»), рассказчик то и дело вставляет эмоциональные эпитеты, сравнения, метафоры, восклицательные предложения и т. п. «Свет так и хлынет потоком; сердце в вас встрепенётся, как птица. Свежо, весело, любо! Далеко видно кругом… Живее, кони, живее! Крупной рысью вперёд!.. Вы взобрались на гору. Какой вид!.. Как вольно дышит грудь, как быстро движутся члены, как крепнет весь человек, охваченный свежим дыханьем весны!

А летнее, июльское утро!..» и т. д.

Весь рассказ «Лес и степь» выдержан в этом тоне задушевной беседы с читателем и заканчивается он (а надо сказать, что это последний, заключительный рассказ «Записок охотника») таким же тёплым, дружеским прощальным словом: «Однако — пора кончить. Кстати — заговорил я о весне: весной легко расставаться, весной и счастливых тянет вдаль… Прощайте, читатель; желаю вам постоянного благополучия».

4. И, наконец, есть ещё одна особенность «Записок охотника», содействующая тому, что у читателя создаётся о рассказах впечатление цельности и завершённости, — это единство жанра.

У исследователей творчества Тургенева, как дореволюционных, так и советских, нет по вопросу о жанре «Записок охотника» какой-либо одной точки зрения. Одни (и таких большинство) называют произведения, вошедшие в «Записки охотника», безоговорочно рассказами, другие, как, например, редакторы издания сочинений Тургенева в «Библиотеке «Огонька», говорят так же безоговорочно об этих произведениях как об очерках.

Вопрос о жанровом характере «Записок охотника» имеет значение не только терминологическое: выясняя его, мы тем самым определяем художественные особенности творчества Тургенева в конце 40-х-начале 50-х годов, существенные для понимания его мастерства.

Выяснять же этот вопрос следует в историко-литературном плане, в свете тех задач, какие стояли перед русской литературой той эпохи.

В художественной практике «натуральной школы» 40-х годов XIX века очерк сыграл полезную роль, так как в противовес лжеромантизму Марлинского и «ложно-величавой школе» Булгарина и Кукольника он звал к тщательному изучению и критической оценке реальной действительности. Очерк был переходной формой реалистического творчества и скоро сменился другими жанрами, дававшими больший простор художественному вымыслу и типическим обобщениям и в большей степени отвечавшими задачам реалистического искусства.

Белинский в середине 40-х годов уделил значительное внимание очеркам Даля, Григоровича, Буткова и отзывался о них с большой похвалой.

У Григоровича он офизиологических», а об очерке Даля (Луганского) «Русский мужик» писал, что этот очерк исполнен «глубокого значения», «отличается необыкновенным мастерством изложения», «принадлежит к лучшим физиологическим очеркам этого писателя, которого необыкновенный талант не имеет себе соперников в этом роде литературы».

В. Г. Белинский приветствовал «физиологические очерки», так как, сравнивая их с повестями модных в то время писателей, видел в очерках законную, здоровую реакцию против изображения, как он говорил, «ложных характеров, исполненных не силы страстей, а кривляний поддельного байронизма» против «изысканных фраз» и «высокопарных монологов».

Но тот же Белинский отнюдь не переоценивал идейно-художественной ценности очерков: рассказы, повести, романы в его глазах имели значительно большее общественное значение.

Так же относился к этому вопросу и Тургенев. В статье «Повести, сказки и рассказы казака Луганского», СПБ, 1846, он сопоставлял различные жанры произведений, помещённых в сборнике Даля, в частности повести и очерки, и пришёл к следующему выводу: «Далю не всегда удаются его большие повести; связать и распутать узел, представить игру страстей, развить последовательно целый характер — не его дело, по крайней мере, тут он не из первых мастеров; но где рассказ не переходит за черту «физиологии», где автор пишет с натуры, ставит перед вами или брюхача-купца, или русского мужичка на завалинке, дворника, денщика, помещика-угостителя, чиновника средней руки — вы не можете не прийти в упоение…»

Из этого отзыва видно, что Тургенев отдаёт должное бытовому очерку, высоко ценит снимки с натуры, но и он видит ограниченность этой литературной формы и предпочёл бы очерку другой жанр, дающий большую возможность «представить игру страстей, развить последовательно целый характер».

С такими взглядами на очерк подошёл Тургенев и к созданию «Записок охотника».

Из всех рассказов, вошедших в сборник, больше всего приближаются к очеркам «Хорь и Калиныч» и «Лебедянь», но и к этим произведениям название «очерк» может подойти с большими оговорками. Что же касается большинства других произведений, то и по стремлению автора к художественным обобщениям, и по значительному наличию в них творческого вымысла, и по языку их следует назвать скорее рассказами, чем очерками, хотя некоторый характер очеркизма в них сохранился.

Так же в основном смотрел на жанр «Записок охотника» и Белинский. Хотя Белинский и говорил, что у автора «рассказов охотника» «нет таланта чистого творчества», что он «может изображать действительность, виденную и изученную им», но к этому Белинский добавлял очень существенную оговорку: рассказы Тургенева, говорил Белинский, «не простое списывание с действительности», Тургенев «перерабатывает взятое им готовое содержание по своему идеалу, и от этого у него выходит картина, более живая, говорящая и полная мысли, нежели действительный случай, подавший ему повод написать эту картину» («Взгляд на русскую литературу 1847 года»). Всё это даёт нам право называть произведения, вошедшие в «Записки охотника», не очерками, а рассказами (хотя и близкими к очерку).

Но для нас в целях установления художественного мастерства Тургенева в «Записках охотника» существеннее отметить другое. Как бы ни именовать рассказы Тургенева, важно то, что это рассказы совершенно особого рода и что это своеобразие, присущее всему сборнику в целом, выдержанное автором с начала до конца, придаёт всем рассказам Тургенева специфическое, характерное лицо. Для того, чтобы убедиться в этом, стоит только поставить рядом с рассказами «Хорь и Калиныч», «Малиновая вода», «Бежин луг», «Певцы» и др.- «Выстрел» или «Метель» Пушкина, «Тамань» Лермонтова, «Майскую ночь» Гоголя, «Дом с мезонином» Чехова или «Челкаша» Горького. Из этого сопоставления будет вполне ясно то особенное, неповторимое, что присуще только «Запискам охотника» Тургенева. Это — широкая типизация, соединённая с относительной слабостью развития действия, с преобладанием описаний (пейзажа, портрета), характеристики, диалога, это стремление придать рассказу единство путём композиционно правильной расстановки персонажей, это — эмоциональный тон рассказчика, умелое соединение эпического с лирическим, это изумительное мастерство языка.

Повторяемость этих приёмов, выдержанность жанрового своеобразия, наряду с другими особенностями рассказов, указанными выше (общность содержания, идейной направленности, наличие рассказчика), придаёт «Запискам охотника» характер целостного художественного организма.

При этом в рассказах Тургенева нет шаблона, трафаретности. Жанровые признаки варьируются, вступают в различные сочетания в зависимости от идейного замысла писателя, определяющего содержание того или другого рассказа.

Эта особенность «Записок охотника» была отмечена уже современниками Тургенева. В 1849 году Анненков писал о Тургеневе: «Любопытно наблюдать, как меняет он для каждого нового представления краски и самый способ изложения, как верно рассчитаны для них свет и воздух, и в каких нежных оттенках и умно рассеянных подробностях выражаются у него люди и события».

Остановимся в этом плане на нескольких рассказах из «Записок охотника». Возьмём в качестве образцов рассказы «Хорь и Кдлиныч», «Бурмистр», «Певцы» и «Бежин луг». Все эти рассказы значительно отличаются друг от друга по идейному замыслу и по преобладающему настроению рассказчика, по основному тону повествования.

Как же Тургенев «меняет в них краски и способ изложения» и как замысел и основной тон рассказов влияет на их язык и композицию?

Мечтательный Калиныч

Этот герой является близким другом Хоря, хоть и полная его противоположность. Он не стремится заводить семью, живет бедно. С большим уважением относится к землевладельцу, старается исполнить любую его прихоть.

Калиныч обладает множеством умений:

- разбирает голоса птиц;

- знается в ягодах;

- осведомлен в лечебных свойствах трав;

- занимается врачеванием;

- практикует пчеловодство;

- поет.

Высокого роста, худощавый, с редкой бородой. Не торопясь ходит и говорит. По натуре Калиныч мечтатель и романтик, тонко чувствующий природу. Он рассудительный и хозяйственный, при этом очень доверчивый.

Несмотря на разные характеры, Хорь и Калиныч поддерживают трепетную дружбу многие года. Они помогают и заботятся друг о друге.

Бездельник Ермолай

Крепостной, который не годится для работы, но хорош в охоте и рыбной ловле. Общие черты его таковы:

- худощавый;

- высокий;

- с тонким длинным носом;

- узкий лоб;

- серые глаза;

- взъерошенные волосы;

- насмешливые широкие губы.

Крестьянин имел любовь к ветхим вещам. Предпочитал быть при ружье: неудобном и одноствольном. Одевался в кафтан немецкого кроя, шаровары, кушак, шапку со смушком.

У Ермолая есть собака по кличке Валетка. Он не считал нужным ее кормить, придерживаясь мнения, что животное должно само добывать себе пропитание. Поэтому питомец периодически мог полакомиться подстреленными хозяином зверьками.

Крепостной и сам был как его собака: помещик не обеспечивал его порохом, но предоставлял свободу. Ермолай и Валетка не сбегали в поисках лучшей жизни, их все устраивало.

К своей жене мужчина относился с такой же небрежностью, как и к собаке. Он приходил к ней раз в неделю на одну ночь. Из-за чего женщина вынуждена голодать, даже не зная, сможет она завтра поесть или нет.

Изображение крестьянских детей в рассказе «Бежин луг»

Портретные и сравнительные характеристики мальчиков. Суть историй, рассказанных мальчиками

О богатстве внутреннего мира крестьянских детей повествуется в рассказе «Бежин луг», который был опубликован в 1851 г. в журнале «Современник». Бежин луг, описанный в рассказе, находится неподалеку от деревни Тургенево в Тульской области на берегу речки Снежить.

Рассказчик после охоты вечером решил возвратиться домой. В сумерках он заблудился и вышел к лугу, увидел костер, около которого сидели дети. Они следили за табуном лошадей, который вечером пригоняли пастись до рассвета. Рассказчик решил заночевать недалеко от костра, а утром отправиться домой. Ночью он стал невольным свидетелем общения ребят.

Главные герои рассказа «Бежин луг» – пять крестьянских мальчишек.Деревенские ребятишки, следя за табуном, рассказывали друг другу занимательные и страшные истории про нечистую силу. Эти истории, рассказываемые ночью у трепещущего пламени костра, полны завораживающей мистики. Чувство страха, возбуждающее фантазии детей, заставляет их верить в таинственные образы своих рассказов. Делились мальчики историями о леших, домовых, русалках, водяных, оборотнях, о таинственных голосах и привидениях. Мистические суеверия и предчувствия, вера в приметы в их рассказах берут истоки в языческих представлениях об окружающем мире.

Образы мальчиков-рассказчиков нарисованы с тонким психологизмом. По характеру и внешности все мальчики весьма отличны друг от друга. Они из семей с разным достатком, выпас лошадей ночью не для всех рабочая обязанность. В их детских лицах угадываются черты характера, которые разовьются со временем в зрелом возрасте.

Самым старшим из мальчиков был Федя. Он, судя по внешнему виду, был выходцем из богатой семьи, в ночное поехал не по принуждению, а ради потехи. Он был одет в пеструю рубаху и новый армячок[5], обут в собственные сапоги, гребешок, привязанный к поясу, показывает, что он следит за своим внешним видом. Федя, хотя и старается общаться с товарищами на равных, иногда все-таки подчеркивает свое положение «значительной» немногословностью, покровительственной манерой говорить, снисходительной улыбкой. Если Федя – лидер по возрасту и достатку, то Павлуша – лидер идейный, у него в голосе «звучала сила».

Федя

Павлуша из небогатой крестьянской семьи, одет бедно: в простую рубаху и заплатанные порты. У него широкоскулое бледное рябое лицо с большим ртом,всклоченные волосы на «огромной» голове, приземистая и неуклюжая фигура. Павлуша умен и деловит, у него натура рассудительная и уравновешенная, он умет успокоить испуганных мальчишек. Он способен с лукавым здравомыслием ко многому отнестись критически, а в страшном подметить смешное.Павлуша внимателен к другим: заметил, что Ваня не ест картошку. Он следил за костром, сходил за водой к речке, понимая, что младшие страшатся ходить в темноте. А когда залаяли собаки, первым бросился проверить, не волк ли подкрался к лошадям.В нем намечаются черты мужичка-работника, не впадающего в панику, оценивающего спокойно и без страха житейские обстоятельства. Это спокойствие сродни «фатализму[6]», засевшему в его сознании верой вто, что «своей судьбы не минуешь». Павлуша не чужд простонародных суеверий, верит в предсказания, но стремление всему найти естественное объяснение – характерная черта его ума. Не суждено было Павлуше вырасти, в конце рассказа автор упомянул о гибели мальчика, который спустя год разбился, упав с лошади.

Павлуша

Внешность Ильюши невзрачна, как и у Павла, но одет он аккуратнее: в новую черную свитку[7], подвязанную веревкой, новые лапти и онучи[8]. Он был подслеповат, с продолговатым лицом, горбоносый. Светлые волосы торчали из-под шапочки из войлока. Ильюша безоговорочно верил самым нелепым байкам. У него хорошая память, он знает множество фантастических поверий, верит в сны и приметы, уверен, что мир полон добрых и злых духов. Мальчику нравится рассказывать страшные истории. Пошедшего за водой Павлушу он серьезно предупреждает о водяном, который может вцепиться в руку и утащить на дно.

Ильюша

Костя выделяется в компании мальчиков. Во внешности мальчика рассказчика особенно привлекли огромные, черные, блестевшие глаза, смотревшие печально и задумчиво. Он верит всем рассказам, может искренне признаться, что боится. Вера Кости в фантастические образы несколько иная: он может прочувствовать красоту народных представлений, как поэт. Костя – задумчивый мечтатель. Услышав, что птицы летят в страны, где зимы никогда не бывает, он, вздыхая, задумчиво закрыл глаза. Видимо, он мечтал сам побывать в иных странах.

Костя

Самый маленький из всех – Ваня. Рассказчик не сразу обратил на него внимание, потому что «смирнехонько» лежащий под рогожей мальчик почти ничего не говорил, изредка высовывая из укрытия русую курчавую головку. Отчего молчалив Ваня, неизвестно. Может, от робости или потому, что младше всех. Но он обратил внимание ребят на красоту ночного неба, на котором «божьи звездочки, что пчелки роятся». Еще проявилась такая черта характера Вани, как бескорыстие. Предложенные ему гостинцы он предлагает отдать сестренке.

Ваня

При всех различиях, мальчики во многом похожи. Они любознательны, хотя малограмотны и суеверны, верят в невероятные истории, страшатся ночных непонятных звуков. Их истории вторят рассказам взрослых, они передают услышанное от старших. Так, в их рассказах раскрылись красочные народные поверья. Костя поведал историю о русалке, которая пыталась заманить плотника Гаврилу. Илья рассказал несколько историй. Одна из них была про шумного домового на местной фабрике, который пугал работников. Другая – о нечистой силе у местной плотины, которая приняла облик белого барашка, напугав проезжавшего подвыпившего крестьянина своим страшным оскалом. У той же плотины встречался призрак покойного барина, который бродит в поисках разрыв-травы. Призраки появляются и у церкви в определенный день, предсказывая, кто скоро умрет. Поведали Ильюша с Павлом о неуязвимом и загадочном Тришке, существе, которое появится перед концом света. Павлуша рассказал о солнечном за, которое в деревне всех напугало. Вспомнили еще мальчики в своих рассказах истории про лешего, водяного, оживших утопленников.

В рассказе «Бежин луг» даны красочные описания прекрасного июльского дня и великолепной «торжественной» и «царственной» ночи. Тургенев, человек с прекрасным образованием, тонко сумел передать красоту окружающего мира,особенно причудливые состояния ночной природы, таинственность безлунного ночного неба с мерцающими «бесчисленными золотыми звездами».Тургенев также показал, что понимать и видеть красоту природы могут даже простые крестьянские ребятишки.

Арина Тимофеевна

Жена мельника, спокойная и равнодушная к жизни. В чем-то даже разочарована. Арина Тимофеевна — красивая женщина с большими, но грустными глазами на худом и бледном лице лет тридцати.

Ее жизнь сложилась трагично. Девушка была скромной и услужливой горничной, благодаря чему получила хорошую репутацию у хозяйки. Но имев неосторожность влюбиться в лакея Петра, она потеряла уважение барыни. После этого все стало рушиться. Попросив разрешения у господ обручиться с возлюбленным, девушка получила отказ. Петра сослали в солдаты, а узнав, что горничная беременна, ее остригли и отправили в деревню. Вскоре после рождения ребенок скончался. Ситуацию немного спас мельник: он выкупил Арину, женился на ней за красоту и за то, что она обучена грамоте.

Все горести и переломные моменты в жизни мельничихи описываются как обыденные вещи. Все потому, что помещики часто видели в своих подчиненных только прислугу, но не людей. Поэтому они не испытывали к ним сострадания и без доли сожаления и укора совести ломали судьбы.

Крепостной Бирюк

Егерь, который рьяно и упорно оберегает барский лес. Бирюк, словно русский богатырь, сильный, статный, с копной темных кудрей на голове. Очень принципиальный, честный, правильный и безумно одинокий, покинутый женой. Из-за работы живет на отшибе, вдали от села, по лесу вынужден бродить без компании, да и мировоззрение его мало кому понятно.

Хозяйка дома сбежала с проезжим мещанином, оставив на лесника двоих детей. Один из них был совсем маленьким, лежал в люльке и, видимо, был очень болен, о чем говорило тяжелое и частое дыхание. За ним присматривала девочка лет двенадцати.

Дом Бирюка был очень бедным, унылым, наполненным тоской и беспорядком. Постель заменяла куча тряпок, из еды был только хлеб.

Из-за развитого чувства справедливости крепостной постоянно отлавливал крестьян, которые пытались обокрасть лес. Делали они это от бедности, необходимости кормить большую семью. Но Бирюк называл всех ворами, ведь он тоже был нищим, как и те, кого ему приходилось ловить. Но лесник не видел в бедности поводов для кражи. За эти качества Бирюка не любили, называли душегубом, зверем, кровопийцей. Людям он не нравился только потому, что не давал красть.

Художественные особенности пейзажных описаний в рассказе «Бирюк»

Роль образов-символов

Описание природы в рассказе «Бирюк» не является просто красочным фоном для повествования, а способствует раскрытию образа главного героя. Не случайно рассказ начинается изображением грозы в «залитом мраком» лесу. Гроза, как непреодолимая сила, внезапно встала преградой на пути рассказчика, перед которым в темноте на фоне вспышек молний появляется Бирюк, его «фигура словно выросла из земли». Усиливающийся ливень заставил принять предложение лесника, по велению природы рассказчик отправился к нему в избу. Образ-символ грозы в этой пейзажной зарисовке является ключевым для понимания образа Бирюка. Он,сурово выполняющий свою карающую миссию, тоже «гроза» в этом мрачном лесу для окрестных крестьян. Крестьянин-воришка посчитал, что в темную дождливую ночь под раскаты грома он сможет срубить незаметно дерево и вывезти его. Но недремлющий Бирюк все-таки услышал удары топора и молниеносно настиг вора. Автор подчеркивает близость к природе главного героя, его родство со стихией.

«Живые мощи»

Характеристика главных героев сводится к центральному женскому персонажу — Лукерье. Эта девушка — хохотушка, жизнерадостная, боевая, красавица, имевшая суженого, внезапно захворала и болезнь иссушила ее, навсегда приковав к постели, вычеркнула ее из числа живых. Возлюбленный немного погоревал, да и нашел себе другую и женился на ней.

Лукерья же годами проводит в одиночестве, не двигаясь, оставаясь наедине со своими мыслями. Однако ее силе духа можно позавидовать, она не впала в отчаянье, а, наоборот, дошла до полного озарения и испытывает счастье. Жизнь видит только в ярком свете, радуется любому ее проявлению, даже мелкому. Не боится смерти и ждет ее как упоение.

Автор так описывает ее наружность: «Голова совершенно высохшая, нос узкий, как лезвие ножа; губ почти не видать, только зубы белеют и глаза … Лицо не только не безобразное, даже красивое, но страшное, необычайное».

Лукерья — символ религиозного идеала. Она близка к Богу. К ней приходят загадочные, неведанные, пророческие сны. В них она наблюдает царство небесное и Христа. Во сне она даже увидела смерть, пророчащую кончину девушки после Петровок. В это время Лукерья и ушла из жизни.

Скрытое послание через героев

Тургенев создал рассказ «Записки охотника» не просто как произведение для проведения приятного досуга. В нем есть важнейшее для тех времен послание. Писатель показал читателям, насколько трудна и неумолима жизнь крепостных. Доносил осознание того, что крестьяне — такие же люди, как и помещики, а порой в каких-то вопросах даже лучше их. Творец показывал жизнь с точки зрения бедняков. Открывал глаза на то, как глупые предрассудки губили сотни жизней и судеб.

Помимо этого, Тургенев показал, что нет ничего плохого в бедности и хорошего в богатстве. Важно не благосостояние человека, а такие качества, как:

- душа;

- характер;

- отношение к людям.

Именно эти черты многое определяют в жизни человека, помогают понять смысл существования и найти поддержку в виде верных друзей, как Хорь и Калиныч.

«Записки охотника» — рассказ, который показывает прекрасные просторы России, ее величавость и разнообразность. Подтверждает силу духа народа, его добродушие и трудолюбие во все времена.

Этот материал поспособствует подготовке к открытому уроку по литературе для учеников 7 классов. Также он поможет написать сочинение на тему «Главные герои из цикла рассказов „Записки охотника“».

Основная концепция сборника

При прочтении рассказов, входящих в сборник, главная тема и идея сразу бросается в глаза. В самом начале можно прочувствовать особую любовь и преданность к родным просторам и людям, которые присутствуют во всем сборнике.

Обнажая образы и нравы крестьян, обнародовав их людские качества, Тургенев преследовал основную идею сборника — раскрытие ужасов крепостного права, проявляя своё недовольство и отказ от него. Чтобы достичь основной идеи, Тургенев касался таких тем, как жизнедеятельность крестьян, их духовные и нравственные морали. Картины, созданные Иваном Сергеевичем, оказывались более чёткими на фоне понижения нравственных и духовных моралей дворян.

Следовательно, основой был не только протест и разоблачение, но и нравственное преимущество у крестьян над господами. Иван Сергеевич написал «Записки охотника» в промежуток с 1847 по 1857 гг. Эти произведения изначально были изданы отдельными рассказами, но в 1852 году их соединили в единую книгу «Записки охотника».

Повествования, вошедшие в книгу, оказались новой тенденцией в литературе, потому что никогда писатель не уделял такое особое внимание реальной жизни людей. Тургенев затрагивает различные образы, но предпочтительнее для него это крестьяне, именно поэтому читателю можно довольно близко узнать о них.

Цикл рассказов проходят в школе в старших классах. С помощью учителя проводится детальный анализ особенностей героев Тургенева. Это позволяет сложить целую картинку происходящего и получить общие сведения о произведении.

🗹