Обращение А.С. Пушкина к прозе явилось вполне закономерным в процессе развития его творческого гения. Пушкин признавался в «Евгении Онегине»: «…Лета к суровой прозе клонят…». Одним из великих прозаических произведений А.С. Пушкина стал роман «Дубровский». Многие исследователи творчества поэта указывают на его незавершенность. Однако незавершенность художественного произведения всегда относительна, «незавершенность не означает недосказанность». При изучении прозы Александра Сергеевича стоит особое внимание уделить истории создания романа «Дубровский».

Начало создания романа

Работу над романом Александр Сергеевич начал в 1832 году. Известна точная дата начала создания произведения – 21 октября, так как Пушкин, сам ставил даты в черновике по мере написания романа. Произведение осталось незавершенным, работу над ним писатель прекратил в 1833 году. Название «Дубровский» роман получил при выходе в свет уже после смерти его великого автора. Существует множество теорий о причине прерывания Пушкиным создания «Дубровского». Некоторые исследователи его творчества считают, что он оставляет работу над романом, поскольку понимает, что в рамках жанра западноевропейского романа о благородном разбойнике ему не решить художественных проблем русской жизни. Известно, что черновые заметки писателя содержали наброски по содержанию третьего тома. (Вдовство Марьи Кирилловны, возвращение Дубровского на Родину для воссоединения с любимой).

Архангельский Александр: Герои Пушкина «Дубровский»

ДУБРОВСКИЙ

ДУБРОВСКИЙ

— главный герой незавершенного романа, «благородный разбойник».

У Дубровского — что в художественной системе Пушкина редкость — есть реальные прототипы. В 1832 г. в Козловском уездном суде слушалось дело «О неправильном владении поручиком Иваном Яковлевым сыном Муратовым имением, принадлежащим гвардии подполковнику Семену Петрову сыну Крюкову <?…> сельце Новопанском». Писарская копия этого дела (с заменой Муратова на Дубровского, Крюкова на Троекурова) включена в текст 2-й главы. Видимо, использовано и псковское предание о бунте крестьян помещика Дубровского (1737), и рассказ П. В. Нащокина о судьбе белорусского помещика Островского, оставшегося без земли и подавшегося в грабители; в планах и черновиках герой именуется то Островским, то Зубровским.

Роман (а значит, и его герой) в равной мере ориентирован на российскую действительность — и на литературную традицию. Пушкин ищет точку пересечения социальной роли «разбойника поневоле» и «романической» роли благородного разбойника. (Он прямо отсылает читателя к поэме А. Мицкевича «Конрад Валленрод» и «массовому» роману X. А. Вульпиуса «Ринальдо Ринальдини, предводитель разбойников» (рус. пер. — 1802–1803); рассчитывает на параллель с Карлом Моором Шиллера, но также имеет в виду оппозицию джентльмен/разбойник, восходящую к роману Бульвер-Литгона «Пэлем, или Приключения джентльмена», «разбойничью» тему романов В. Скотта «Роб Рой» и Ш. Нодье «Сбогар»; все это осложнено социальным анализом в духе новейших романов Ж. Санд и О. де Бальзака (см.: H. Н. Петрунина).

В этой точке и сфокусирован образ Владимира Дубровского — одновременно и очень условный и очень реальный.

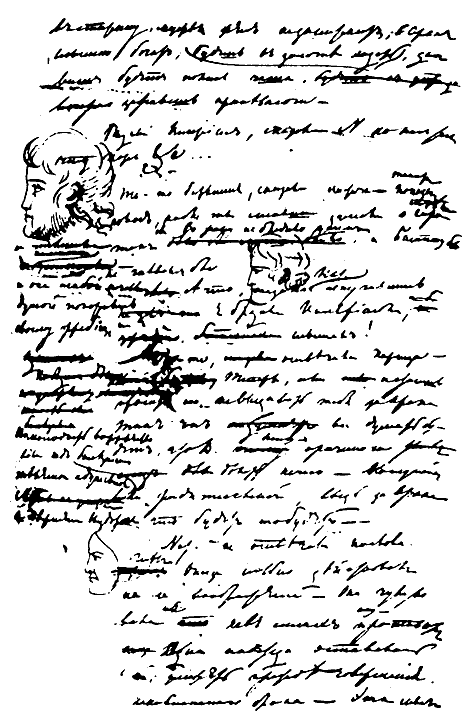

«Дубровский».

Черновой автограф. 1832.

«Предыстория» героя вполне литературна; набор биографических подробностей типичен. С 8 лет Дубровский воспитывается в Петербургском Кадетском корпусе; «отец не щадил ничего для приличного его содержания». «Будучи расточителен и честолюбив», он кутит, играет в карты, влезает в долги и мечтает о богатой невесте. Получив известие о болезни отца, Андрея Гавриловича, а главное — о беззаконном отнятии единственного имения Кистеневки в пользу богатого соседа-самодура Кирилы Петровича Троекурова, Дубровский отправляется домой. Проезжая мимо имения Троекурова, он с нежностью вспоминает о детской дружбе с дочерью «злодея», Марьей Кириловной; дома застает отца при смерти.

Ситуации, в которых отныне предстоит действовать Дубровскому, также романически традиционны.

Сначала, даже не выйдя на порог (что важно; это впоследствии позволит ему остаться неузнанным), Дубровский разрывает отношения с Троекуровым, приехавшим мириться:

«— Скажи Кирилу Петровичу, чтоб он скорее убирался, пока я не велел его выгнать со двора… пошел! <?…> Егоровна вышла.

В передней никого не было, все люди сбежались на двор смотреть на Кирила Петровича. Она вышла на крыльцо — и услышала ответ слуги, доносящего от имени молодого барина. Кирила Петрович выслушал его сидя на дрожках. Лицо его стало мрачнее ночи, он с презрением улыбнулся, грозно взглянул на дворню и поехал шагом около двора. <?…>».

Затем, после похорон отца, Владимир приказывает поджечь дом, по суду отошедший врагу, и вместе с крестьянами подается в родную кистеневскую рощу, чтобы грабить неправедных помещиков. (Само название имения Дубровского, намекающее на разбойничий кистень, как бы заранее предполагает такой поворот событий.) Отныне он словно перестает быть реальным человеком, мелкопоместным дворянином Дубровским, и превращается в персонажа легенды о Роб Рое. Он полностью обособляется от своего настоящего лица. Поэтому помещицу Анну Савишну Глобову, которая рассказывает гостям Троекурова о Дубровском, явившемся к ней под видом генерала и разоблачившем вора-приказчика, ничуть не смущает, что ее гость был черноволос, как герой Отечественной войны генерал Кульнев, и на вид имел 35 лет, тогда как «настоящий» Дубровский светловолос и юн — ему 23 года. О чем тут же сообщает исправник, зачитывающий приметы Дубровского; повторяется прием «раздвоения» образа, использованный в «Борисе Годунове».

Ср.:

«Все взоры обратились на Анну Савишну Глобову, довольно простую вдову, всеми любимую за добрый и веселый нрав. Все с любопытством приготовились услышать ее рассказ.

<?…> Какой-то генерал просит со мною увидеться: милости просим; входит ко мне человек лет тридцати пяти, смуглый, черноволосый, в усах, в бороде, сущий портрет Кульнева <?…> „<?…>Знайте, что Дубровский сам был гвардейским офицером, он не захочет обидеть товарища“. Я догадывалась, кто был его превосходительство <?…>

<?…>

— И ты, Анна Савишна, полагаешь, что у тебя был сам Дубровский, — спросил Кирила Петрович. — Очень же ты ошиблась. <?…> не знаю, почернели ль у него волоса, а <?…> был он кудрявый белокуренький мальчик, <?…> ему не тридцать пять, а около двадцати трех.

— Точно так, ваше превосходительство, — провозгласил исправник, — у меня в кармане и приметы Владимира Дубровского <?…>

Исправник вынул из кармана довольно замаранный лист бумаги, развернул его с важностию и стал читать нараспев:

<?…> От роду 23 года, роста среднего, лицом чист, бороду бреет, глаза имеет карие, волосы русые, нос прямой. Приметы особые: таковых не оказалось.» «Дубровский»).

Пристав

Кто здесь грамотный?

Григорий (выступает вперед)

Я грамотный.

<?…>

«Чудова монастыря недостойный чернец Григорий, из роду Отрепьевых, впал в ересь и дерзнул, наученный диаволом, возмущать святую братию всякими соблазнами и беззакониями». <?…>

<?…> А лет ему вору Гришке от роду (смотрит на Варлаама)

за 50. А росту он среднего, лоб имеет плешивый, бороду седую, брюхо толстое…

<?…>

Варлаам (вырывая бумагу)

<?…>

«А лет е-му от-ро-ду… 20». — Что, брат? где тут 50? видишь? 20.

<?…>

Варлаам (продолжает)

«А ростом он мал, грудь широкая, одна рука короче другой, глаза голубые, волоса рыжие, на щеке бородавка, на лбу другая». («Борис Годунов»).

К этому моменту читатель уже должен догадаться, что Дубровский сидит среди гостей, ибо он пробрался в дом Троекурова под видом учителя-француза Дефоржа, вьшисанного для маленького Саши, сводного брата Марьи Кириловны. (Подробнее о «сцене с медведем», в которой «Дефорж», только что прибывший в дом Троекурова, проявляет героическое хладнокровие и «влюбляет» в себя Машу, см. ст. о ней). Естественно, использованы все сюжетные возможности такого положения. В комнате Дефоржа ночует помещик Спицын, чье лжесвидетельство как раз и позволило Троекурову обобрать Дубровских; мнимый учитель не может удержаться от мести и грабит Спицына, из-за чего спустя несколько дней вынужден бежать. Конечно же, перед исчезновением Дефорж-Дубровский объясняется с Марьей Кириловной, и тут читатель узнает подробность, которая полностью переворачивает ситуацию, наполняет узнаваемые «ходы» авантюрного романа новым смыслом. Читатель должен был предполагать, что разбойник Дубровский пробрался в дом Троекурова, чтобы убить виновника всех своих несчастий, и лишь внезапная любовь к Маше остановила его. Но нет; оказывается, он купил документы у «настоящего» Дефоржа (между прочим, за 10 000 ассигнациями) только ради того, чтобы оказаться рядом с Марьей Кириловной; ради нее он давно простил своего погубителя; его мечта о семейственном счастье (которая пробуждается в сердце героя при чтении писем покойной матери к отцу) куда сильнее, чем жажда мести.

— брак с лесным атаманом не сулит возлюбленной ничего, кроме тревоги, испытаний и — в каком-то смысле — позора. Его счастье равносильно ее несчастью, и наоборот, а жизни друг без друга они не мыслят. Потому-то, когда Марья Кириловна, сосватанная за утонченно-сластолюбивого немолодого (в ее глазах — «старого») князя Верейского, просит ее похитить («Нет, нет, — повторяла она в отчаянии, — лучше умереть, лучше в монастырь…»), Дубровский — чья мечта исполняется! — закрывает глаза руками и, кажется, задыхается от невидимых слез. Ситуация ужасна, неразрешима. Но в его сердце все равно «нет места ненависти»; по самоощущению он не атаман, не народный мститель, он — дворянин, он — человек. А социальная жизнь, обрекающая его, — бесчеловечна.

В том-то и состоит истинная трагедия Дубровского, в том-то и заключена истинная вина Троекурова, что честный русский дворянин, романически привязанный к отцу, к дому, лелеющий мечту о семье, поставлен в положение, из которого нет выхода. (Кистеневская роща — это уход, но не выход.) Беспросветная нищета равнозначна социальному самоубийству; подчинение троекуровскому самодурству равносильно потере дворянского (оно же человеческое) достоинства; бунт, во-первых, лишает надежды на счастье, во-вторых, не может быть до конца благородным. Первый же приказ Дубровского — поджечь дом, но открыть переднюю, чтобы успели спастись приказные чиновники, — не выполнен; Архип-кузнец втайне от барина запирает их, «окаянных». Не по личной, душевной злобе (он тут же лезет, рискуя собой, спасать из огня кошку), просто в нем просыпается страшный инстинкт бунтовщика, над которым уже не властна воля барина — «начальника шайки». Если бы не Дубровский — не было бы и бунта, пробуждающего этот ужасный инстинкт.

Недаром в финальной сцене, когда Маша уже безнадежно потеряна для Дубровского (разбойники опоздали, она обвенчана с Верейским и будет ему верна), а первая атака правительственных войск отбита, раненый Дубровский распускает своих кистеневцев. И хотя на прощание он говорит им: «…вы все мошенники и, вероятно, не захотите оставить ваше ремесло», — тем не менее вскоре после ухода Дубровского грабежи прекращаются, дороги становятся свободными для проезда.

Что же до самого предводителя шайки, то первоначально Пушкин собирался отправить своего героя в Петербург, где Дубровского ждало разоблачение. Без вины виноватый; благородный разбойник, способствующий жестокому бунту; жертва насилия, становящаяся его орудием; дворянин, покинувший общество ради сохранения внутренней свободы и ставший заложником собственной социальной роли… Социальная мысль автора «Дубровского» пессимистична; последняя фраза в рукописи романа читается так: «<?…> Дубровский скрылся за границу». Отъезд героя за границу — не только знак его личного поражения, но и знак поражения России. Дубровский, как трагическое следствие, вытеснен за ее пределы; причины полностью сохранены.

Проекция образа Дубровского на другую сословно-культурную почву очевидна в образе разбойника Пугачева в «Капитанской дочке». Н. В. Гоголь (видимо, знакомый с сюжетом неопубликованного романа) при создании «Мертвых душ» полупародийно повторил черты Дубровского в «Повести о капитане Копейкине», безногом офицере-дворянине, герое Отечественной войны (см. сравнение Дубровского с Кульневым в рассказе Глобовой), от безнадежности положения подавшемся в разбойничью шайку.

–1835 гг. «Русский Пелам» (образы Пелымова, Ф. Орлова).

Реальные прототипы главного героя

В основу произведения легла история, которую Пушкин услышал от своего приятеля, о бедном дворянине Островском, имение которого было отсужено зажиточным соседом, имевшим огромное влияние в местном обществе. Островский остался без гроша и был вынужден стать разбойником. Вместе со своими крестьянами он грабил богатых помещиков и чиновников. Позже его схватили и посадили в острог. Именно там и познакомился с ним товарищ Пушкина Нащокин. Эта история послужила основой для создания сюжетной линии романа. В пользу этой версии говорит то, что первоначально в своих черновиках Пушкин дал главному герою фамилию Островский.

Вторая версия

гласит, что прототипом Дубровского послужил поручик Муратов, историю которого Пушкин узнал, находясь в Болдине. Имение Новоспасское, принадлежавшее семье Муратова в течение семидесяти лет, было признано собственностью подполковника Крюкова, отец которого в свое время продал его отцу Муратова. Такое решение суд принял, основываясь на том, что никаких бумаг, доказывающих его законное право владения имением, обвиняемый предоставить не смог, так как они были утеряны при пожаре, а обжалование приговора со стороны Муратова так и не поступило. Судебный процесс длился в течение многих лет и решился в пользу влиятельного истца Крюкова.

Популярные сочинения

- Сочинение Никто не забыт, ничто не забыто

Мы живем под мирным небом, люди, которые не слышали взрыва снарядов, свиста пуль, никогда не видели войны. Война это очень страшно, потрясения, голод, а самое главное это страх за своих родственников. - Сочинение Как я в первый раз… (7 класс)

В своем сочинении я расскажу, как я первый раз каталась на роликах. Этот день навсегда останется в моей памяти, ведь я испытала бурю эмоций и впечатлений. - Сочинение про Лису

Наступило лето. А это значит, что настала пора летних каникул. Я очень долго ждал этих каникул, так как папа мне пообещал в этом году взять меня с собой на охоту. Он с дядей Мишей каждое лето, вот уже на протяжении 10 лет, ездят.

Возможное продолжение

История создания романа А. С. Пушкина «Дубровский» так и не была завершена автором. Она осталась незаконченной. Великий писатель не успел завершить свое произведение. Есть версия, будто бы Пушкин планировал продолжить свой роман следующим образом. После смерти мужа Маши, Дубровский возвращается на Родину, чтобы воссоединиться с возлюбленной. Однако на Владимира поступает донос, который связан с его разбойничьим прошлым. В дело вмешивается полицмейстер.

Выводы о возможном продолжении романа были сделаны после изучения черновиков великого писателя.

Что легло в основу романа «Дубровский» (А.С. Пушкин)

После прочтения бессмертного произведения А.С. Пушкина всегда возникает вопрос «Что легло в основу романа «Дубровский»? Этот вопрос можно рассмотреть с двух сторон: что подтолкнуло автора к созданию сюжета, и какую мысль он заложил в основу своего романа.

Основой для создания произведения является реальная история, произошедшая с одним недостаточно состоятельным белорусским дворянином по фамилии Островский, который судился со своим соседом за землю. Об этом случае Александру Сергеевичу рассказал его близкий приятель – русский меценат и коллекционер Павел Воинович Нащокин. Он повстречал в остроге господина Островского, который в результате судебного процесса был выселен из собственного имения и, оставшись на улице со своими преданными крепостными, стал грабить богатых людей, несправедливо сколотивших свое состояние.

Островскому принадлежало небольшое село в Минской губернии, однако все документы на него сгорели во время Великой Отечественной войны. Богатый и влиятельный сосед, узнав об этом, сразу же воспользовался ситуацией и благодаря своим связям отнял землю и дом у обедневшего дворянина. Крестьяне устроили бунт, отказавшись служить новому господину, и предпочли заняться разбоем, последовав за прежним хозяином. Они считали, что таким образом борются с общественной несправедливостью. Островский грабил богатых до тех пор, пока не был пойман и арестован. Ему удалось бежать из-под стражи, но прежде он успел поведать свою историю П.В. Нащокину, который, в свою очередь, передал ее великому русскому поэту, увековечившему судьбу Островского.

К этому рассказу Пушкин добавил известную ему информацию о подобных делах нижегородских помещиков Дубровского, Крюкова и Мартынова. Поручик Мартынов тоже лишился своих владений из-за хитрого и подлого соседа полковника Крюкова, а промелькнувшая в похожих архивах фамилия Дубровский была созвучна с фамилией Островский, поэтому выбор писателя пал именно на нее. В романе многое взято из реального первоисточника, но в то же время большая часть сюжета принадлежит перу Пушкина. В действительности у прототипа Владимира Дубровского не было отца, также ничего не известно о трагической любовной истории, а значит и у Маши Троеуровой прообраза тоже нет. А ведь эти персонажи не только развивают сюжет, но и делают весомый вклад в общую идею романа. Образ Андрея Гавриловича Дубровского является воплощением чести, достоинства и благородства, а Маша представляет собой образец преданности. Она выполняет свой долг даже тогда, когда дело касается ее истинных чувств.

Как прототип самодура Троекурова из «Дубровского» держал в страхе целую губернию?

Для Льва, как и многих его сверстников, основной жизненный путь был предопределен заранее — военная служба. В шесть лет его записали в Лейб-гвардии Семеновский полк. В 1783 году он, уже офицер, участвует в нескольких войнах и походах. В шведскую кампанию, будучи капитаном, удостаивается ордена святого Георгия 4 степени. С 1794 года в чине полковника командует кавалерийскими полками. При Павле I в чине генерал-майора выходит в отставку и поселяется в своих имениях.

Лев Дмитриевич Измайлов Фото: Источник

Буйный нрав и сильная воля Льва Измайлова ярко проявились еще в период службы. И. М. Долгоруков, служивший вместе с ним в период русско-шведской войны, вспоминал: «Он был до бешенства запальчив и никому не хотел покориться, своевольничал чрезвычайно и, будучи богат, имел знатных протекторов, не боялся никого». После отставки все его отрицательные качества расцвели буйным цветом, особенно после 1802 года, когда он стал рязанским губернским предводителем дворянства. Теперь он получил если не прямую, то косвенную власть над многими дворянами и чиновниками, которые о «шуточках» Измайлова даже через многие годы вспоминали с содроганием.

Любопытные воспоминания об этом периоде жизни Измайлова оставил Степан Петрович Жихарев: «Наш рязанский атаман Л. Д. Измайлов отправляется завтра в Петербург. Я был у него по приказанию отца, который, не знаю почему, видит в нем какого-то феномена в роде человеческом, но я, грешный студент, вижу в нем только избалованного льстецами барича, совершенного неуча, который не только не покровительствует просвещению, как бы то ему следовало по его званию и богатству, но еще не пропускает ни малейшего случая, чтоб не издеваться с какою-то язвительностью не только над науками, но и над всеми, которые себя им посвятили и носят на себе благородный отпечаток образованности. Для этого Измайлова ничего нет достойного уважения, даже, кажется, и жизни человеческой. В книге его деяний есть такие страницы, от которых захватывает дух и дыбятся волосы…

А вот Измайлов: подарить вновь избранному исправнику тройку лошадей с дрожками, дать ему полюбоваться этим подарком и после, когда тот в восхищении вздумал узнать лета лошадей своих и посмотреть им в зубы, — приказать тройку отложить, снять с коренной хомут и надеть его на исправника, запрячь его самого в дрожки и заставить отвезти их в каретный сарай под прихлестом арапника, с приговоркою, что дареному коню в зубы не смотрят. Или напоить мертвецки пьяными человек 15 небогатых соседей-дворян, посадить их еле живых в большую лодку на колесах, привязав к обоим концам лодки по живому медведю, и в таком виде спустить лодку с горы в реку. Или проиграть 1000 рублей приверженцу своему Шиловскому, вспылить на него за какое-то без умысла сказанное слово, бросить проигранную сумму мелкими деньгами на пол и заставить подбирать эти деньги под опасением быть выброшенным за окошко!

Каприз, один только каприз — стихия этого человека. К сожалению, находятся еще люди, которые ищут в нем, и невзирая на все унижения, которому он их подвергает, они смотрят ему в глаза, как жрецы далай-ламы своему идолу».

В этой цитате речь идет только о дворянах. Можно представить, что самодур творил по отношению к «мелким людям» и собственным дворовым. Измайлов разработал собственную систему наказаний для дворовых. За незначительные проступки полагалась порка, иногда очень жестокая. За более серьезные прегрешения виновного заковывали в кандалы или надевали ему на шею рогатку — металлический ошейник с зубьями, весивший до 8 килограммов. При этом от обычных работ наказанные не освобождались. Для особо провинившихся была создана импровизированная тюрьма, где людей держали на цепи и кормили только хлебом и водой. Иногда барин придумывал и что-нибудь новенькое, чтобы доставить наказуемым особые мучения.

Определенную известность получил измайловский гарем, в котором содержалось до 30 крепостных девушек, ублажавших барина и его гостей. Зимой, когда Измайлов переезжал в Москву (ул. Мясницкая, 17), гарем он привозил с собой, поэтому слухи о его развлечениях смаковали в московских салонах. Доходили слухи и до Петербурга. В 1802 года Александр I даже направил тульскому гражданскому губернатору рескрипт: «До сведения моего дошло, что отставной генерал-майор Лев Измайлов, имеющий в Тульской губернии вотчину, село Хитровщину, ведя распутную и всем порокам отверзтую жизнь, приносит любострастию своему самые постыдные и для крестьян утеснительнейшие жертвы. Я поручаю вам о справедливости сих слухов разведать без огласки и мне с достоверностью донести без всякого лицемерия, по долгу совести и чести».

Видимо, доклады «по долгу совести и чести» у чиновников не получались, особенно после солидных взяток от Измайлова. Даже пристальный интерес императора мог утихомирить самодура лишь на небольшое время. Передышку его дворовые получили только в войну 1812 года, когда Измайлов на собственные средства сформировал рязанское ополчение из 7 полков (15600 человек) и участвовал с ним в заграничном походе.

После войны Измайлов, получивший за отличия чин генерал-лейтенанта, распоясался окончательно. С восшествием на престол Николая I обстановка стала меняться. Император издал указ о запрете помещикам применять «железные вещи» — кандалы, цепи, рогатки — для наказания крепостных. Естественно, что выполнять его Измайлов не собирался. От измайловской дворни императору в 1826 году поступила жалоба: «Мы не осмеливаемся донести вашему величеству подробно о всех жестокостях господина нашего, от коих и теперь не менее сорока человек находятся, после претерпенного ими телесного наказания, в тяжких земляных работах, и большая часть из них заклепаны в железные рогатки, препятствующие несчастным иметь покой и в самый полуночный час… Он жениться дворовым людям не позволяет, допуская девок до беспутства, и сам содержит в запертых замками комнатах девок до тридцати, нарушив девство их силою… Четырех человек дворовых, служивших ему по тридцати лет, променял помещику Шебякину на четырех борзых собак».

Было назначено следствие, и дело даже дошло до суда. Но суд, проводившийся в Туле, изувера оправдал. Сказались огрехи в законах, которые не предусматривали наказания помещиков за жестокое обращение с крепостными, если не произошло убийств или серьезных увечий людей. По повелению императора новый суд был проведен в Рязани. Он тоже оправдал отставного генерала. Но остановить жернова государственной машины Измайлов уже был не в состоянии. На него был наложен крупный штраф и большие судебные издержки, его имения переданы в опеку, сам же генерал оказался под надзором губернских властей. Многие должностные лица, оказывавшие самодуру покровительство и помощь, были наказаны.

После этого Измайлов поутих, сказывался и возраст. В 1836 году отставной генерал-лейтенант Лев Дмитриевич Измайлов скончался и был похоронен в селе Дедново. Но его образ навсегда вошел в русскую литературу. О нем, не называя фамилии, писал Грибоедов в «Горе от ума»: «Тот Нестор негодяев знатных, толпою окруженный слуг». Ему посвятил книгу «Генерал Измайлов и его дворня» писатель С. Т. Славутинский. Он послужил прообразом одного из действующих лиц повести Мельникова (Печерского) «Старые годы».

Теги: биографии, люди, история

Краткий обзор произведения

В основу романа заложен конфликт социального неравенства. С одной стороны состоятельный, богатый помещик Кирила Петрович Троекуров, весьма своенравный человек по характеру, привыкший к жестокому обращению с людьми и к тому, что все окружающие ему угождают. С другой стороны, небогатый помещик Дубровский (отец героя), которых связывает давняя дружба по службе. По отношению к Троекурову, Дубровский держится независимо и гордо. Именно их сходный характер, стал основой их дружбы и этот же характер сделал их врагами.

Однажды происходит ссора на псарне между друзьями из-за случая с одним из крепостных, который весьма дерзко подметил финансовое благополучие Дубровского. Начало будущей вражды положена, отныне бывшие друзья превращаются в непримиримых врагов.

Троекуров подает иск в губернский суд, использует свое влияние и деньги, в итоге он выигрывает дело и забирает имение Дубровского — Кистеневку. Во время суда отец Дубровского сходит с ума, поэтому сын вынужден бросить учебу в Петербурге и вернуться к тяжелобольному отцу.

После его смерти, Владимир поджигает имение вместе с судебными чиновниками и уходит на путь разбойника. Его дерзким налетам и грабежам подвергаются местные помещики, все, кроме Троекурова. Власти губернии предпринимают попытки уничтожить разбойников, но у них ничего не выходит. Дубровский распускает свою банду и отправляется за границу. На этом заканчивается повесть. Хотя некоторые исследователи считают, что в возможном пушкинском замысле дальнейшего продолжения рассказа, Дубровский возвращается в Россию для встречи с Машей, дочерью Троекурова, которая была отдана замуж за старого князя Верейского, но на него поступит донос о его старых разбойничьих делах.

Композиция

Композиция романа отличается чёткой хронологией сюжетных линий. В экспозиции автор знакомит читателя с героями и обстановкой, в которой будут развиваться события. Даются описания двух главных персонажей – помещика Кирилла Петровича Троекурова и его близкого соседа Андрея Гавриловича Дубровского.

Завязка произведения – ссора между соседями-помещиками, которая быстро перерастает в нешуточный конфликт. Троекуров подкупает судью и отбирает у Дубровского его имение Кистенёвку. Узнав вердикт судьи, Дубровский внезапно тронулся умом и спустя время умер.

Далее происходит развитие сюжета. Узнав о случившемся, из Петербурга приезжает сын Дубровского, гвардейский корнет Владимир. Он собирает своих крепостных и поджигает Кистенёвку, а после становится разбойником, наводящим ужас на местных помещиков.

Желая отомстить своему главному обидчику – Троекурову, Дубровский под видом учителя попадает в его дом. Но его планы разрушены очаровательной Машей Троекуровой, в которую он страстно влюбляется. Однако счастье молодых людей невозможно – Троекуров уже сосватал Машу старому богачу.

В кульминации романа Дубровский спешит вызволить любимую от ненавистного брака, однако не успевает: Маша уже обручена и, дав клятву супружеской верности, вынуждена остаться с нелюбимым мужем. Этим поступком Маша даёт урок благородства Владимиру Дубровскому.

Развязка романа – это роспуск разбойничьей шайки и отъезд Дубровского за границу.

🗹